「満足したブタ」がいい? 「不満なソクラテス」を選ぶ?

もし君が壁の向こうに行かないと決めたとしたら、自分の欲望を叶えることだけが大切だという考え方を拒絶したことになる。どうしてそう思うのかをきちんと説明するのは難しいかもしれない。いまいる現実にも、もしかしたら私にも、さよならを言いにくいのかもしれない。楽しいだけの人生は、現実のすべてをないものにしてしまってもかまわないと思えるほど魅力的ではないのかもしれない。

でも、君が自分でも気づかないうちに仮想現実の世界に飛び移れるようHALPEVAMがプログラムされていたらどうだろう? HALPEVAMを所有する会社が地上の人間すべてを仮想現実に送り込んだら? 誰も違いに気づかず、より幸福で、満足で、充実して、喜びに満ちた人生を送れるとしたらどうだろう? しかもそのあいだ、ほかの何十億人と一緒に、身体はロボットによって健康に保たれる。

君にはそれが天国に見えるだろうか? それとも、ネオと仲間たちが逃れようとしたマトリックスの世界と変わらない地獄に思えるだろうか?

もし君が私と同じように、「そんな世界なんて想像するだけで寒気がする」というのなら、「欲望を満足させるのはすごく大事だけど、それがすべてではない」と考えているということだ。

ここで少し立ち止まって、HALPEVAMのつくりあげる世界のどこが間違っているのかを考えてみよう。「欲望を満足させること」と、「本物の幸せ」はどこが違うのだろう?

誰でも自分の欲が満たされればもちろん、幸せになる。少なくとも、しばらくのあいだはそうだ。それはいいことだ。だが、イギリス人哲学者で政治経済学者でもあるジョン・ステュワート・ミルが1863年に言ったように、「満足したブタより不満な人間のほうがいい。満足なばかより不満なソクラテスのほうがいい。もしブタなりばかなりがそう思わないとしたら、それは彼らには自分のことしか見えていないからだ」。

言い換えると、無知は幸せということだ。そしてHALPEVAMの与えてくれる幸せは、無知でなければ味わえない。しかし本物の幸せには、無知と反対の何かが必要になる。

HALPEVAMの欠陥とは?

幸せ探しは、金鉱を掘り当てるのとは違う。金は、われわれが何者かということとは関係なく存在する。われわれが金を掘る過程で何者になるのかも関係ない。輝く物質が本物の金かどうかは、実験で証明できる。でも何が本当の幸せかは証明できない。

HALPEVAMが与えられるのは、われわれがいまの時点で望んでいるものだけだ。しかし、本物の幸福を味わえる可能性のある人生とは、何者かになるプロセスだ。ギリシャ人はそれをエウダイモニアと呼ぶ。「花開く」という意味だ。エウダイモニアの過程で、人の性格と思考と好みと欲望はつねに進化していく。

私は十代の後半から二十代の前半にかけての自分の写真を見て、当時執着していたことや、好きだったものや考えていたことを思い出すと、恥ずかしくて穴があったら入りたくなる。当時の好みや欲をずっとかなえ続けてくれる世界に、自分は住みたいだろうか?とんでもない。

人の人格や欲しいものはどうして変わるのだろう? 簡単に言うと衝突があるからだ。自分の望みを一度に全部は叶えてくれない世界と衝突することで人格ができ、自分の中で葛藤を重ねることで「あれが欲しい。でもあれを欲しがるのは正しいことなのか?」と考える力が生まれる。われわれは制約を嫌うけれど、制約は自分の動機を自問させてくれ、それによってわれわれを解放してくれる。

つまるところ、満足と不満の両方がなければ、本物の幸福を得ることはできない。満足によって奴隷になるよりも、われわれには不満になる自由が必要なのだ。

世界と衝突し、葛藤を経験することで、人は成長する。HALPEVAMは人間に奉仕するために開発されたとしても、結局は人間をディストピアの中に閉じ込め、人の嗜好を固定してしまい、その中の人間は成長も発展も変身もできない。

経済について書いているこの本の中で、この話にどんな意味があるのだろう?

HALPEVAMの目的はつまり、現在の「市場社会」が成し遂げようとしていることなのだ。それは、欲を満たすことだ。

だが世の中には不幸が充満しているところを見ると、市場社会はうまく機能していないようだ。何が言いたいかというと、いまの経済は、人間の欲する目標を手に入れるのに適していないどころか、そもそも手の届かない目標を設定したシステムなのだ。

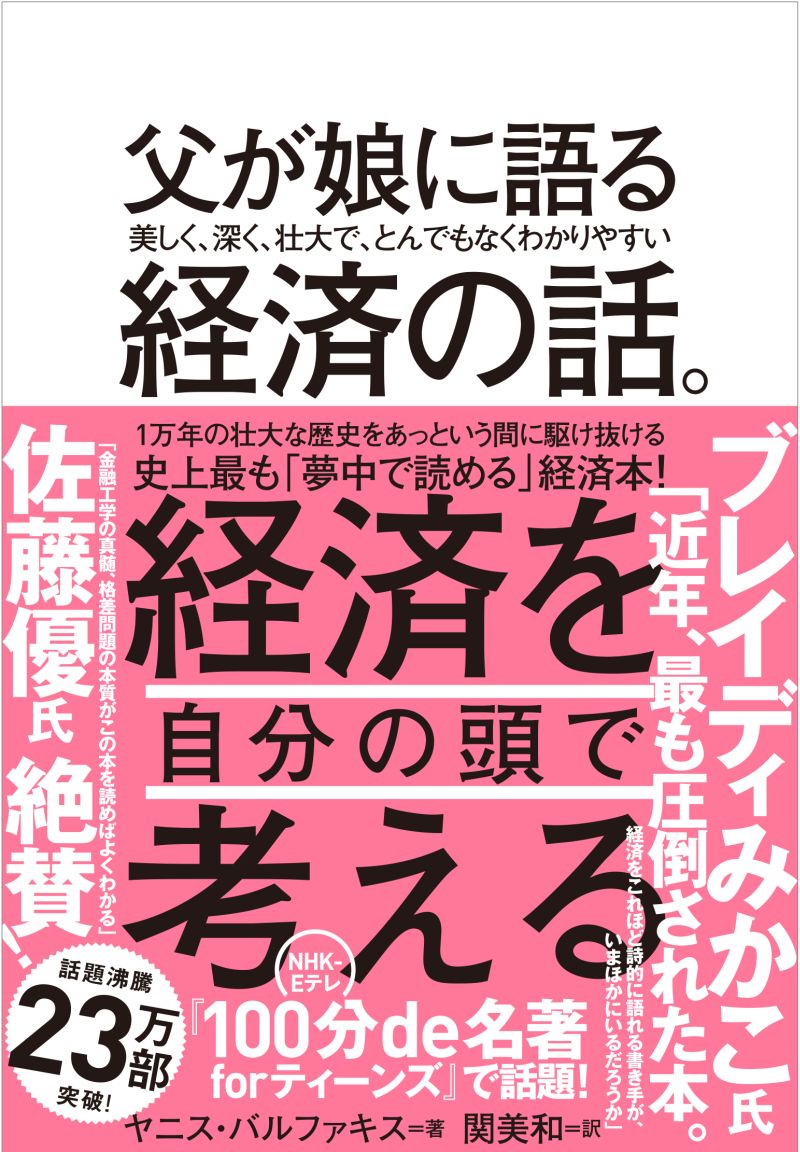

(本原稿は『父が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。』からの抜粋です)