最高裁が権力にひれ伏す黒歴史

最高裁は、内閣と国会を監視する三権分立の一角を担う。仮に内閣の介入があっても、対等の立場であるべき最高裁がなぜ諾々とそれに従うのか。

それは最高裁長官の指名権を内閣が握っているからだ。最高裁が時の権力者にひれ伏す構図は過去にもあった。

1969年1月8日。戦後最長の政権を築いた佐藤栄作元首相は日記に「田中(二郎)君は推さぬ。明日午後、石田(和外)君を官邸によんで交渉をする積(つも)り」(『佐藤榮作日記』)と書いた。

田中氏と石田氏は当時の最高裁判事だ。日記の記載通り佐藤元首相は、長官候補だったリベラル派の田中氏ではなく、保守派の石田氏を第5代最高裁長官に指名した。佐藤元首相の意を受けた石田氏は長官就任後、リベラル傾向が強かった青年法律家協会所属の裁判官を排除。この思想選別は共産主義者を公職や企業から追放したレッドパージにちなんでブルーパージと呼ばれ、裁判官の“黒歴史”として語り継がれる。

元裁判官として最高裁と裁判所の内幕を暴いた『絶望の裁判所』著者の瀬木比呂志氏(明治大学法科大学院教授)は「石田人事の後遺症は今も強く尾を引いている。最高裁は石田人事以降、内部統制を強め権力に弱腰になっている。そういう意味で日本の最高裁は、基本的に権力補完機構にすぎない」と指摘する。

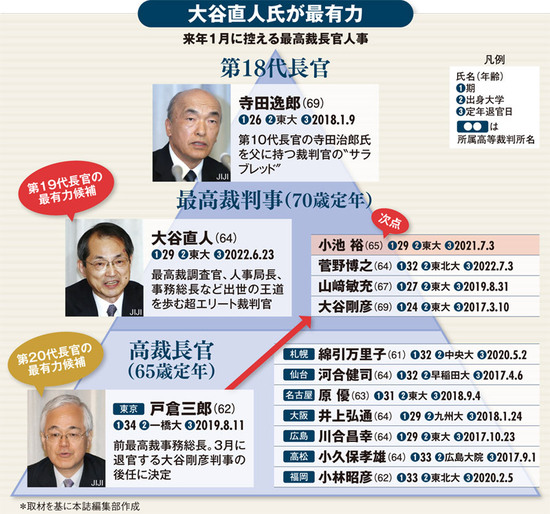

最高裁にとっての最重要人事は、来年1月に定年を迎える寺田逸郎長官の後任選びだろう。現時点でその最有力候補は、最高裁事務総長などを歴任した大谷直人最高裁判事だ。さらに続く後継者として3月に最高裁判事になる戸倉三郎東京高裁長官らも控える。

だが、これら内部人事が成就するとは限らず「官邸が長官人事にも横やりを入れてくる」との観測は絶えない。少なくとも今回の最高裁判事人事への介入は、最高裁にそうした畏怖を植え付けるだけの効果はあっただろう。

寺田長官も相当のプレッシャーを感じているのか、最高裁内部からは「明るく快活だった寺田長官の表情が最近見る見る暗くなっている」との声も漏れ聞こえる。最高裁は司法のとりでではなく、このまま“権力のとりで”に成り下がってしまうのだろうか。