それでは、具体的にどのような形での情報提供が望ましいのでしょうか。情報を過不足なく伝えられるという意味では、文書などによる情報提供もありえますが、やはり現場に最もインパクトをもたらすのは、思いや感情を直接伝えられる(顔が見える形での)説明会の開催です。

会社の規模にもよりますが、説明会は、M&A後できるだけ速やかに、全社向け、マネジャー向け、マネジャーによる職場向け、さらには、買った側の社員向け、買われた側の社員向け、顧客向け……など様々な対象者に向けて様々な形で、多層的に行うことが重要です。

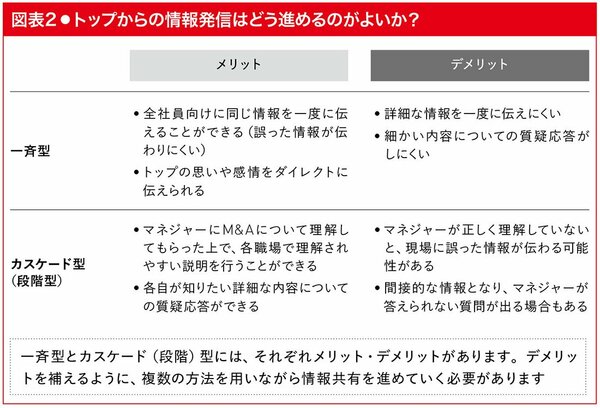

対象者や説明者が変わることには、メリット・デメリットがあります。例えば、トップが全社向けに行う「一斉型」の説明会と、トップからマネジャー、マネジャーから職場への2段階で行う「カスケード(段階)型」の説明会では、図表2のような違いがあります。

「一斉型」は、全社員に情報を一度に伝えられるので、誤った情報が伝わりにくく、トップの想いや感情をダイレクトに伝えられるというメリットがあります。ただし、一方向の情報発信の形式になりやすいため、詳細な情報を伝えにくく、概要的な説明になってしまいます。また、個別の内容について質疑応答がしにくいというデメリットも抱えています。

他方、「カスケード(段階)型」では、マネジャーがM&AやPMIについて正しく理解できている場合、それぞれの職場で伝わりやすい内容や話し方を調整して共有することができます。一斉型に比べて、少人数で行われることが多いので、質疑応答にも時間を割きやすくなり、社員に対してより細やかな対応ができます。ただし、マネジャーがM&AやPMIに対して深く理解できていない場合、誤った情報が現場に伝わるおそれもあります。そうなってしまうと、現場の混乱や経営層・マネジャーに対する不信感を引き起こしてしまいます。また、社員から質問が出ても、マネジャーが回答できることが限られている場合、社員の不安感が払しょくされないリスクもあります。

どの対象者から説明会を行うべきなのか、何回どのような形で行うべきなのかは、それぞれのケースに応じて異なります。ただ、同じ情報でも「誰が、どのタイミングで、誰に、どの立場で伝えるのか」によって、語られ方は変わってくるものです。このことを踏まえ、あらかじめコミュニケーション・プランを用意しておくと、スムーズに進めることができます。ポイントは、組織のすべての人々が「(M&A後の自分たちの会社・職場の将来について)同じ風景を見る」ことです。それが実現できるように、丁寧に説明することをおすすめします。

中原淳 (なかはら じゅん)

立教大学経営学部教授。立教大学大学院経営学研究科リーダーシップ開発コース主査、立教大学経営学部リーダーシップ研究所副所長などを兼任。博士(人間科学)。1998年東京大学教育学部卒業。大阪大学大学院人間科学研究科で学び、米マサチューセッツ工科大学客員研究員、東京大学准教授などを経て現職。「大人の学びを科学する」をテーマに、企業・組織における人材開発・組織開発・リーダーシップ開発について研究している。著書に『M&A後の組織・職場づくり入門』『組織開発の探究』(共著、HRアワード2019書籍部門・最優秀賞受賞)『研修開発入門』(以上、ダイヤモンド社)、『職場学習論』『経営学習論』(以上、東京大学出版会)ほか多数。

ブログ:NAKAHARA-LAB.net