毎年平均100名近い海外機関投資家と面談しているニコン現CFOの徳成旨亮氏によると、海外機関投資家との面談で、頻繁に「君たち(日本経済・日本企業・日本人)には『アニマルスピリッツ』はないのか?」と問い質されてきた、という。

海外投資家は、日本の社会や企業経営を、血気が衰え、数値的期待値を最重視しリスクに怯えている状態にあると見ている。結果、日経平均は1989年の最高値を未だ更新できておらず、水準を切り上げ続けている欧米株と比べて魅力がないと言われても仕方がない状況だ。

この現状を打破するにはどうしたらいいか? 徳成氏は、「CFO思考」が「鍵」になるという。

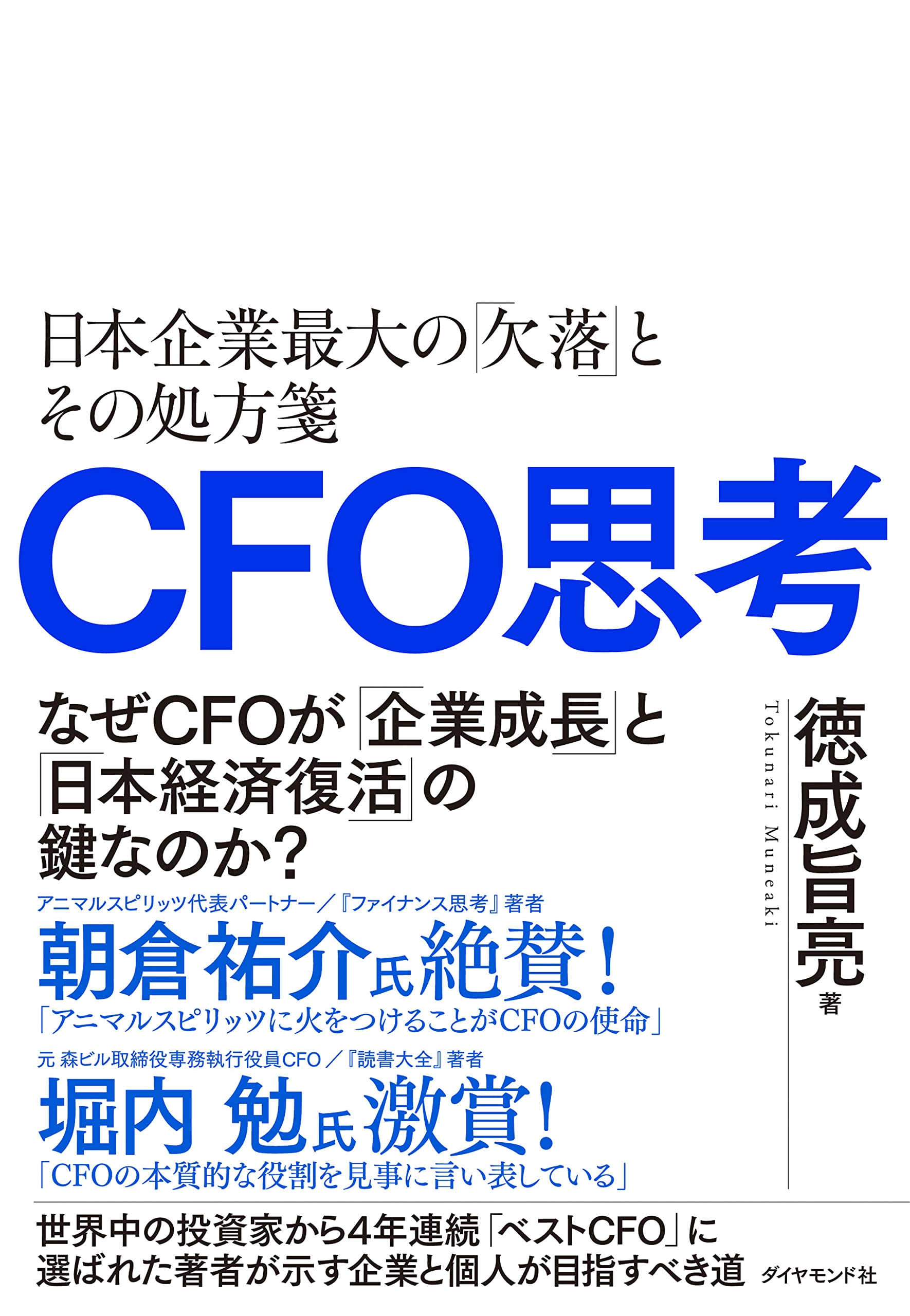

朝倉祐介氏(アニマルスピリッツ代表パートナー)や堀内勉氏(元森ビルCFO)が絶賛する6/7発売の新刊『CFO思考』では、日本経済・日本企業・日本人が「血気と活力」を取り戻し、着実に成長への道に回帰する秘策が述べられている。本書から、一部を特別に公開する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

米国に経済再興ができるなら、

日本もできるはず

若い世代の方には信じられないかも知れませんが、1979年には『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(原題:Japan as Number One: Lessons for America)という本がアメリカで出版されるなど、日本経済が世界の中心にいた時代が確かにありました[*1]。

一方、当時の米国経済は、「株式の死」とまで言われる状況でした。1982年時点では、米国の上場企業の約6割の株価がPBR(株価純資産倍率)1倍割れの状態、つまり、今の日本と同じく、過半数の米国企業の時価総額が解散価値を下回っていたのです[*2]。

しかし、米国は、この時期から復活への道を歩み始めます。終身雇用的慣行が薄まって人材の流動化が進み、新たな企業が生まれ、経済資源の再分配が進んだ結果、数十年をかけて強い米国経済に変貌していきました。彼らにできたのなら、私たち日本人にも経済再興はできるはずです。

ぜひ、皆さんにも備わっている「アニマルスピリッツ」のDNAを活性化させ、新しい時代を切り拓いていただきたいと願っています。

実は、日本企業は今、世界を席巻している多くの技術を欧米企業よりも先に開発していました。しかし、それをビジネス化できずに、市場シェアやデファクトスタンダードを奪われてしまった例がいくつもあるのです。

たとえば、スマートフォンとiモード。携帯電話を電話機としてではなく、インターネット端末として使うというアイデアは、NTTドコモのiモードがアップルよりもはるかに先行して実用化しました。iモードのサービス開始は1999年2月。iPhoneの米国での発売は実に8年も後の2007年6月です。

iモードの先進性は世界のIT業界からも注目されていました。グーグル(現アルファベット)のエリック・シュミットCEO(当時)は、iモードの立ち上げメンバーの1人である夏野剛氏に、「日本の携帯電話からの検索の伸びは想像以上だ。これと同じような状況を世界中でつくりたい。ぜひ手伝ってほしい」と2007年頃に持ち掛けたといわれています[*3]。

結局、日本初のアイデアが世界標準となる機会は失われ、ピーク時には4900万件の契約があったiモードは2026年3月末をもってサービスが終了する予定です。

また、本書でも取り上げた半導体の製造に用いられるEUV(極紫外線)露光装置もしかりです。試作機を完成させたニコンでしたが、技術的困難さと巨額の開発費負担から、2011年に開発を断念しました。

民間企業1社ではリスクが大きすぎたわけですが、ASMLがEU政府の後押しで成長したことや、今日、日本でも多額の政府支出により半導体産業を再興しようとしていることを考えると、やりようがあったかもしれない、と思わざるを得ません。

いずれにせよ、今日のデジタル社会を支えるスマートフォンのアイデアや半導体の最先端製造技術は、日本人が先鞭をつけたにもかかわらず、現在後塵を拝しているわけです。

これ以外にも、日本企業が技術やアイデアで先行したにもかかわらず、世界のデファクトスタンダードになりえなかった例は、各業界で数多く見られます。

その失敗の原因はさまざまですが、日本企業に、より大きな構想力があったなら、またリスクとリターンを冷徹に計算し、アニマルスピリッツもあわせ持つ経営者(CFO)がいたのなら、と思わせるケースもあります。

若い世代の皆さんには、この轍を踏んでもらいたくはない、と強く思います。

皆さんがFP&A的な経験、すなわち、(1)事業企画と計数計画を同時に考える、(2)事業部最適(部分最適)と全社最適(全体最適)を調整して統合する、さらに、(3)「安定性の確保」と「成長性の実現」というトレードオフを止揚(アウフヘーベン)するといった経験や、IR担当者としての経験、すなわち、海外投資家の「資本の論理」と社内の論理の相克で悩む、といった経験を積んでいけば、近い将来、日本企業にグローバルで勝負できる多くの素晴らしいCFOが生まれるはずです(FP&Aについてはこちらの記事参照)。

とりわけ、これからの時代の企業経営においては、アクセルとブレーキを踏み分ける経営判断が重要になります。新しい時代の日本企業のCFOには、時には事業リスクを取るエンジンにもなり、時にはケインズの言う「数量的期待値分析」で過度なリスクテイクにブレーキをかける役割をも果たすことが求められます。

経営トップであるCEO(最高経営責任者)と伴走し、時には諫め、企業を財務的に健全な状況に保ち続けるだけでなく、適切な「アニマルスピリッツ」を発揮するよう促す、すなわち、経営トップや企業全体のアニマルスピリッツを保護し、それを発揮すべき時には背中を押す「ガーディアン(守護者・後見人)」のような存在。それが、私の考える新しい時代のCFOの役割です。

皆さんの中から、そうしたCFOが誕生する日を楽しみにしています。

*1 エズラ・F・ヴォーゲル、広中和歌子、木本彰子訳『ジャパン・アズ・ナンバーワン──アメリカへの教訓』阪急コミュニケーションズ、1979年

*2 「PBR1倍問題、米国の教訓」『日本経済新聞』朝刊、2023年3月7日号

*3 「【技術革新とiモード】(3)本当にガラパゴスだったか。」『FujiSankei Business i』2017年2月20日号、4ページ

※この記事は、書籍『CFO思考』の一部を抜粋・編集して公開しています。