環境問題を解決するための仕組み

徳成 もう1つ、資本主義がチャレンジを受けているのが、サステナビリティですね。資本主義経済は人間の経済的欲望をベースにしているから、それが行き過ぎると地球環境に負荷を掛け過ぎて、人類社会そのものの持続可能性が失われてしまうのではないか、という議論があります。

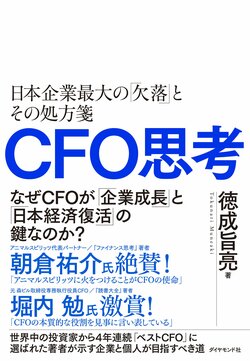

これに関しては、15年以上前に、私はペンネームの北村慶名義で、『「温暖化」がカネになる』という刺激的なタイトルの本を書いたことがありまして。この本は、ハングル語に訳されて韓国でも書店に並んだり、日本でもその一部が高校の社会科教師向けの副読本になったり、今の時代にも意味がある内容を含んでいるのでは、とひそかに思っています。

で、その本を書いた時から、私はずっと地球環境問題の解決においては、温室効果ガスの排出権取引に代表されるように、経済合理性の仕組みを入れることでしか、最適解は見つからない、と考えています。

というのも、「地球に良いことをしましょう」ときれいごとを言っても、誰もが「はい、わかりました」とはならないのが現実。地球のためにみんなエアコンは28度にしましょうと言われても、「やっぱり私は涼しいほうがいい」という人もいるでしょう。

だから、そこの選択は個人に任せるけど、そのかわり25度にして地球に負荷をかけるんだったらその分お金がかかるよ、といった仕組みを作っていくしかない。経済的実利に訴えるしか、持続可能な地球環境対策はできない、と思うんです。

他の例を挙げますと、スーパーで売られている食材の値段に、作られて店に並ぶまでのCO2の排出量分が組み込まれるとか。たとえば同じぶどうでもチリ産だったりすると、地球の裏側から運んでくるわけですから、当然輸送によるCO2排出量が多くなる。でも飛行機で運んだ場合と船で運んできた場合とではまた、排出量が違ってきますよね。

あるいはシーズンじゃないときに作られたものは、温室ビニールハウスで育てるわけですから、やはりCO2がたくさん排出される。

そうやって値段の付け方にCO2排出量をリンクさせる、というようなことをしていく。そうすると、きっとその先に最適解が見つかるんじゃないかと思っていて。と言いますか、資本主義の中で環境問題を解決していくには、そういった経済合理性の枠組みと一緒にしか解決できないんじゃないか、「人々の経済的欲望で生じた地球への負荷は、経済的仕組みでしか解決できない」という仮説を立てているんです。

ぶどうの例でいうと、美味しい美味しくないとか、品質がいい悪いとか、そういったこと以外に、地球に負荷をかけた分だけ値段が高くなっていく。そういうようなことが、次の経済の枠組みになっていく、そうならざるを得ないという気がしています。

朝倉 インセンティブ設計の問題ですね。

徳成 ちょっと前から、ホテルの価格設定といえば、繁忙期と閑散期で値段が上下するダイナミックプライシングが主流じゃないですか。それと同じように、価格設定を環境問題にリンクさせた経済メカニズムに、これから人類はチャレンジしていくのかな、と思っています。

朝倉 実際アメリカでは、ビル・ゲイツの「Breakthrough Energy Ventures」や「Lowercarbon Capital」といった、気候変動のテーマに特化したVCファンドが設立されていて、そういったVCを通じて気候変動の課題を解決していこうという取り組みが多くなされています。人の理性や善意を前提とする社会主義や共産主義の顛末を見ていても、やはり環境問題の解決を人の善意に頼るという発想には、危うさを感じます。

徳成 そう思います。どうしてもフリーライダーが存在し、正直者がバカを見る、みたいなことになりがちですから。もちろん人の善意を信じたいですし、それを否定するべきではないと思いますけど、大きな枠組みで考えると、やはり何らかの経済合理性を入れないと長続きはしないと思います。それを善意だけに頼るのはシステムとしてサステナブルじゃないですよね。

徳成旨亮(とくなり・むねあき)

徳成旨亮(とくなり・むねあき) 株式会社ニコン取締役専務執行役員CFO。

慶應義塾大学卒業。ペンシルベニア大学経営大学院(ウォートン・スクール)Advanced Management Program for Overseas Bankers修了。三菱UFJフィナンシャル・グループCFO(最高財務責任者)、米国ユニオン・バンク取締役を経て現職。日本IR協議会元理事。米国『インスティテューショナル・インベスター』誌の投資家投票でベストCFO(日本の銀行部門)に2020年まで4年連続選出される(2016年から2019年の活動に対して)。本業の傍ら執筆活動を行い、ペンネーム「北村慶」名義での著書は累計発行部数約17万部。朝日新聞コラム「経済気象台」および日本経済新聞コラム「十字路」への定期寄稿など、金融・経済リテラシーの啓蒙活動にも取り組んできている。『CFO思考』は本名での初の著作。