「見える化」でデザインのブラックボックスを開く

──具体的にどんなことを「見える化」したのでしょうか。

最初にやったのが「人的リソース配分の見える化」です。デザイナーをどの事業部のどんな業務にアサインしているかをグラフにして、経営の優先度に合わせてアサイン比率を柔軟に変えていく。デザイナー個人の時間配分も同様に見える化し、職能を広げるチャレンジや新規事業へ関わる時間を増やしていきました。

ブラックボックス化していたデザイン活動の内容や成果も見える化しようと、具体的にどんな事業価値の向上につながったかという発信を増やしました。「きれい」とか「エモい」みたいな情緒的な価値だけでなく、チームづくりとか機能性にもデザインが大きく関わっていることを示していったわけです。

──情緒以外の価値軸が見つかると、ビジネス側の人たちもデザインを活用しやすいですね。

そうなんです。全社課題的な観点からのフィードバックがめちゃくちゃ増えて、「こういうこともできる?」「このプロジェクトにも入って」という相談やお誘いが増えました。経営層からも「デザイン組織にどんな投資をしたら、

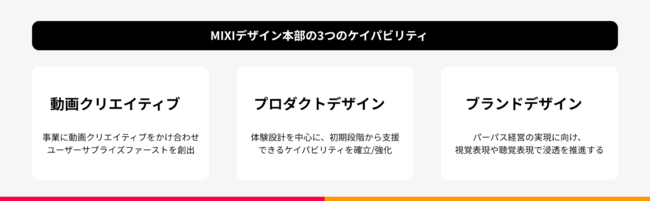

さらに、デザイン本部が持つ固有の強み(=ケイパビリティ)を軸に、「プロダクトデザイン室」「動画プロモーション室」「ブランドデザイン室」の3部室体制に再構築しました。これは、デザイナーのケイパビリティの見える化です。

©MIXI

©MIXI拡大画像表示

──「ブランドデザイン室」は、パーパス経営の実践や浸透というケイパビリティを掲げていますね。

パーパスの浸透にはデザインが欠かせません。見ようとしなくても見ちゃう、触っちゃう状況を面としてたくさんつくることが大事だからです。社内をちょっと歩くだけで10回ぐらいパーパスを感じた!みたいな環境をいかにデザインできるか。そもそもデザイナーは感受性や共感性が高いのでパーパスやビジョンに敏感です。言葉そのものより、モノとか人とか会社の雰囲気みたいな漠然とした「状態」からインプットする量が多いんですよ。じゃなきゃ概念のビジュアライズなんてできません。

──なるほど。確かにデザイナーを「状況からのインプット量が多く、それを形としてアウトプットできる人」と理解すると「こんなことも頼めそう」というイメージが広がります。

だから曖昧な相談が増える、まさにそれがウエルカムな状態です。また、常に新しいものづくりの表現や演出は追求していかないとどうしてもマンネリ化します。せっかく内部にデザイン組織を抱えているのだから、ふんわりした状態からデザイナーが気軽に関わらないともったいない。だから、デザイン本部内では「依頼」「発注」「納品」って言葉は使いません。もっと曖昧に巻き込まれていこうよ、と。

──エンジニア組織の良い点を取り込んだ一方で、アプローチとして違うのはどのあたりですか。

努力はしていますが、技術に比べるとデザインは成果の定量化が難しいですね。一方で、最適化や生産性ばかり追ってしまうのも良くない。われわれはMIXI WAYとして「ユーザーサプライズファースト」を掲げています。最適化や生産性を追求し過ぎるとサプライズが減ってしまうんですよ。だからデザイン本部では、定量化になじまないオモシロ部分を付加価値として生み出すマネジメントにも力を入れています。社内イベントを盛り上げるために表現力や技術力を生かした演出をするとか、よく分からないことをたくらむ時間を捻出していく。「デザイン本部が入ると予想だにしなかった表現になるね」みたいな期待感は積極的に醸成していきたいと思っています。