暗黙知を言語化する手法と

3つの大事な観点

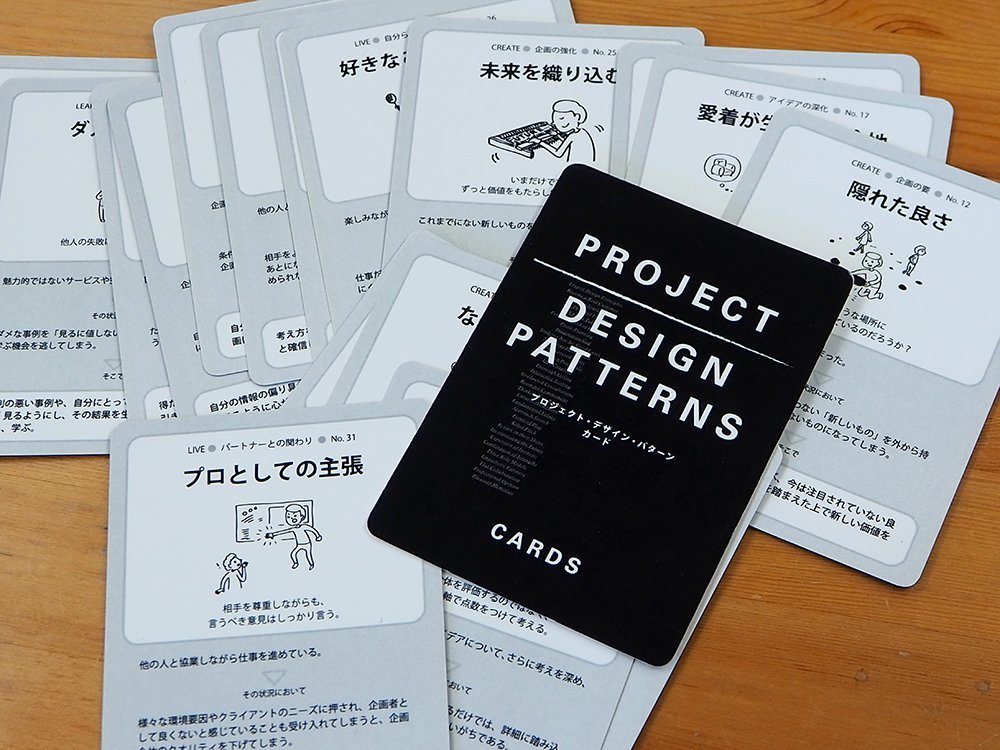

「プロジェクト・デザイン・パターンカード」

「プロジェクト・デザイン・パターンカード」

まずは経験を持つ人に対し、僕たちが開発した「マイニング・インタビュー」という方法によってインタビューを行います。

同じ人に3時間ぐらいじっくりと、何をすることが大切か、どうやるのか、なぜそれは大切なのか、ということを聞いて、掘り起こしていくのです。

例えば、楽天グループとの共同研究で、社として掲げているバリューを体現する、仕事の実践のコツを、パターン・ランゲージの形でまとめました。

その時は、「楽天主義」というバリューに関わる成果を上げたと評価され、社内賞をもらった社員の方々、25人にインタビューを実施。「そのバリューを体現した仕事をするときに大切にしていたことは?」「それをどのように実践したのですか?」と、徹底的に聞き取りました。

インタビューを行う際は、対象としている事柄について、「何をするのが大切か(What)」「それをどのように行うのか(How)」「なぜそれが重要なのか(Why)」の3つの観点で聞いていきます。対象者の語りを踏まえ、そこからさらに芋づる式に掘っていく。これを3時間行うと、相当な量の重要な情報が集まります。

そのインタビュー内容を文字起こしして、プロジェクトメンバーがそれぞれ重要だと感じる部分に、線で印をつけて、抽出していきます。それから、その抽出部分を突き合わせ、共通する部分は採用し、一部の人だけが抽出した部分については話し合い、それが本当に重要かどうかを判断していきます。そのようにして採用された部分をカードに書き留めていきます。これは、「パターンの素材」となる情報なので、「素材カード」と呼んでいます。

その後、素材カード同士で意味的に近いものを束ねていく、「クラスタリング」を行います。これは、情報をまとめ、発想を得るための「KJ法」(※文化人類学者の川喜田二郎氏が考案した手法)に着想を得た方法で、カード内容の意味が近いものを近くに寄せてグルーピングしていきます。20時間ぐらいかけてじっくりと取り組んでいくと、最終的にはいくつもの「まとまり」があぶり出されてきます。

これらの「まとまり」一つ一つには、表面的には一見違うようにみえても、その奥に共通する「本質的意味」が集まっています。それが、パターンをつくるための「成分」となり、この段階で数百の成分を得ることができます。

これらの成分を踏まえつつも、今度は、視点を変えて、全体の体系を特定していく作業に入ります。そのパターン・ランゲージが対象とする「実践」(全体)において、「主要な3つの大切なこと」を挙げるとすれば何かを考え、全員で話し合いながら特定していきます。

「創造的読書のパターン・ランゲージ」

「創造的読書のパターン・ランゲージ」

今度は、その3つそれぞれの、主要な3つの大切なことは何かを考えます。このようにして全体から部分へとブレイクダウンしていき、階層的な体系をつくります。

その体系の最下層の部分に、クラスタリングで得られた「成分」を当てることで、パターンの「種(たね)」を得ることができます。

「パターンの種」を得ることができたら、今度はそれらを、「状況(Context)」「問題(Problem)」「解決(Solution)」の観点で短い文章にまとめ、「パターン」へと育てていきます。「その本質は何か」「その本質をうまく表現できているか」を徹底的に突き詰め、何度もプロジェクトメンバーと確認し、適切な内容と表現にしていくのです。

「状況」「問題」「解決」が固まったら、それらの文章を補足する詳細な文章も書いていきます。さらに、視覚的にわかりやすいようにイラストも加えます。「文のニュアンスは適切か」「まったく知らない人が読んでも理解できるか」「魅力的な表現になっているか」など、いろいろな観点から確認し、話し合い、磨いていきます。こうしてできたものを、最初にインタビューした人たちに見てもらい、内容的に自分の実感と合っているかどうかをフィードバックしてもらいます。

パターン・ランゲージをつくるときには、メンバーで話し合ったり、実践者に確認したりして、ある人の主観による独断的なものにならないように注意し、間主観(相互主観)的に了解できる内容にしていくのです。そうでなければ、他の人にお勧めしたり、納得・共感してもらえたりするようなものにはなりません。

さらにその後、毎年アメリカとヨーロッパで開催されているパターン・ランゲージのカンファレンスで初見の人たちにも読んでもらい、フィードバックを得て、修正したりします。このカンファレンスは30年の歴史があり、お互いがつくったパターン・ランゲージを持ち寄り、お互いに建設的で有意義なフィードバックをし合う、素晴らしいコミュニティです。

以上のようなパターン・ランゲージのつくり方は、僕が2008年に最初に考えた時から、多くの実践を経て、手直しし、洗練させてきました。

――完成したパターン・ランゲージは、どのような形でアウトプットすることが多いのでしょうか。

書籍や冊子としてまとめるほか、パターンの主要な内容をまとめたカードセットをつくるということが多いです。そのほか、Web上で公開したり、YouTubeで解説したり、漫画で表現したりすることもあります。パターン・ランゲージの内容を込めた歌をつくったこともあります。音楽配信プラットフォームで「日々の世界」で探してみてください。

――(井庭氏の研究室内に並べられているパターン・ランゲージのカードを見ながら)パターンを「状況」「問題」「解決」の3点で記しているのはなぜなのでしょうか。