新聞などの定期刊行物における広告スペースは、5割を超えてはならない、というルールがある。5割を超えた場合、第三種郵便物と認められなくなるからだ(第三種郵便物利用の手引き)。

本当だろうかということで、日本経済新聞で測ってみた。同紙の一番上に「明治25年3月29日第三種郵便物認可」とある。

その日の紙面全体の総面積が7.0平方メートルであったのに対し、広告スペースは3.2平方メートルであった。その割合は、45.7%。5割を切る結果に、なるほどな、と納得した。

日本経済新聞に限らず、日刊紙は総じて、上場企業の株価一覧を掲載している。IT(情報技術)がこれだけ普及しているのだから、この株価一覧をチェックする読者はそうはいないはずである。

それでもこの欄が数ページにもわたって掲載され続けているのは、広告スペースが占める割合を減らすのに効果があるからなのだろう。

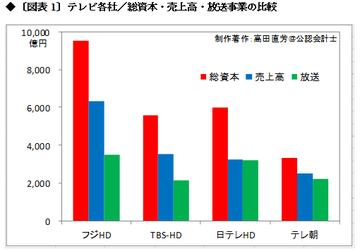

今回はその広告業界を扱う。圧倒的なシェアを誇るのが、電通だ。

直近の決算期において、電通の売上高を「100」とするならば、博報堂DYは「47.5」、アサツーDKは「14.8」、サイバーエージェントは「7.0」になる。業界2位の博報堂DYでさえ、電通の売上高に対して5割を切る。まさに、広告業界の巨人だ。

その電通の決算短信や有価証券報告書を眺めていたところ、「あれれっ?!」と小首を傾げる箇所があった。「会計知」がないまま、おざなりの経営分析を行なっていたならば、足をすくわれていたことだろう。

すくわれる前に、踏みとどまるための分析結果を以下で紹介する。

「ヒトの稼働率」を求めるのは

不可能なのか

今回、電通を取り上げようと思い立ったのは、「ヒト」という経営資源の稼働率は、何パーセントくらいになるのだろうか、という点であった。

実は、「ヒトの稼働率」については、現代の会計理論(管理会計論・原価計算論・経営分析論など)をいくら駆使しても、求めるのは不可能なのである。

例えば原価計算の教科書などでは、直接工の作業時間(直接作業時間)を見積もる計算例が示されているので、その時間で、時間管理システムなどから集めた実際作業時間を割れば、「ヒトの稼働率」を求めることができることになっている。