4月から始まった新しい診療報酬を点検しながら、厚労省の目指す医療改革の道筋を追ってきた本連載。前々回の入院医療、前回の外来医療に続き、今回は在宅医療を取りあげる。

「夜中の電話は嫌」「一軒ずつは面倒」

訪問診療をする医師が増えない理由

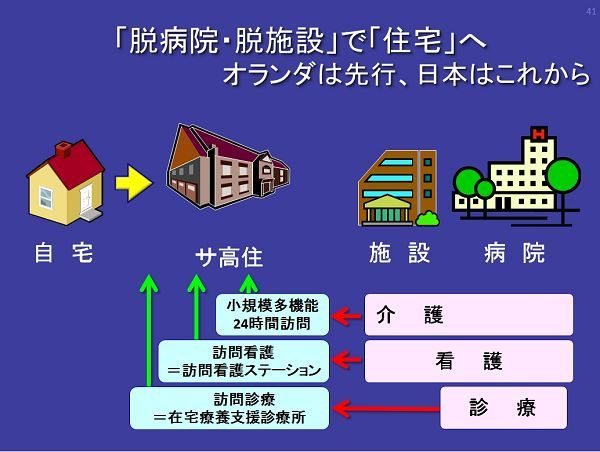

日本の医療・介護制度が「治す医療」から「支える医療」へと大転換するなか、欠かせないのが厚労省の目指す「地域包括ケアシステム」の構築だとこれまで述べてきた。この「地域包括ケアシステム」は、中学校区の中で介護や生活サービスなどと並んで医療を充実させ、校区外に出なくても最期まで暮らし続けられるようにすることを目指すという。そこで中核となる医療機関は、大病院ではなく、住宅を一軒ずつこまめに巡る訪問診療医だ。在宅医療の浸透は、この訪問診療医の活動に大きく依存する。

2006年度に厚労省は、訪問診療を手掛ける診療所が「在宅療養支援診療所(在支診)」として登録すれば、外来診療よりはるかに高額な報酬を得られる制度を作り、普及に傾注してきた。訪問診療とは、主に診療所の医師が通院できない患者の自宅や集合住宅を訪問して診察すること。患者と契約を交わし、必ず月2回以上の訪問を義務付けられるほか、患者や家族からの問い合わせや相談に24時間の対応を求められる。対応なので、医師が直接出向かなくても、既に渡した投薬を電話で伝えたり、訪問看護師に任せてもいい。

緊急時に患者家族から呼ばれる往診とは違う。その後、中小病院(200床以下)にも「在宅療養支援病院(在支病)」として広げられた。

しかしながら、10年近く経った制度にもかかわらず、在支診に名乗り上げているのは、診療所の約1割、1万3758(2012年7月時点)にとどまっている。同病院は746に過ぎない。

「深夜に患者や家族からの電話を受けるのは嫌」「飲みに出たり海外旅行が楽しめない」「一軒ずつ患者宅を回るのは面倒でしんどい」「待っていても患者が来るので外来だけで十分」「生真面目な医師が勝手にやればいいこと」――。

これらは、訪問診療を手掛けない医師の言い訳だ。一部の医師の「本音」が垣間見える。それでも、時の流れなので登録に踏み切る医師もいる。

「ずっと長い間通院してきたが、要介護度が進んで外出がままならなくなった患者のために訪問せざるを得ない」というケースも多い。