今回の新刊は『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか?』という刺激的なタイトルを出版社につけてもらったものの、本書のターゲットをより端的に言えば、サブタイトルにある「論理思考のシンプルな本質」を明らかにすることである。

そう、同書も本連載も、論理的に考えるとはどういうことかを、「論理」「論理的」といった言葉を使わずに解説する試みだと言っていい。なぜそんなことをするのかといえば、「論理」と言った途端に、多くの人が1つの誤解を抱くからだ。

論理とは「筋道があること」だけではない

僕たちは日常会話の中で、何気なく「彼の話はすごく論理的だったね」というような言い方をする。

この場合の「論理的」が意味しているのは、「(話の)筋道が通っている、理屈がしっかりしている」ということだ。要するに「A→B→C→D」という話の展開の「→(矢印)」にあたるのが論理だという考え方である。

筋道としての論理

筋道としての論理

もちろん、そうした論理の捉え方というのは、決して間違っていないが、僕が語っている「論理」は、これとは少し違っている。いわば、それよりも基礎的な部分にフォーカスしているのである。

「論理(logic)」ないし「論理的(logical」の語源は、古代ギリシャ語の「ロゴス(logos)」である。これがどういう意味かご存知だろうか?

ロゴスとは「言葉」である。古代ギリシャ語で書かれた『新約聖書』「ヨハネによる福音書」第1章は次のように始まっている。

「初めに言(ことば)があった。言は神と共にあった。言は神であった」(新共同訳)

このときの「言」の原語が「ロゴス」である。本来、論理(ロジック)というのは、言葉を扱うものなのである。

言葉とは「境界線」である

言葉とは本質的に「境界線」である。「A」という言葉は、現実を「Aであるもの」と「Aでないもの」に切り分ける境界線として機能する。

もっとわかりやすい例として、「色を表す言葉」を取り上げよう。

虹というのは、日本では7色だとされているが、アメリカでは6色だと言われているそうだ。しかし僕は「虹は7色だ」と語るアメリカ人に会ったこともあるし、ほかの地域や時代によっては8色、5色、3色、2色など、バラバラである。

では、どれが正しいのかというと、もちろん正解はない。なぜなら、虹というのは、赤外線と紫外線の間の光の波長であり、実際にはすべてが切れ目なくつながっているからである。

僕たちが「虹は7色だ」と語るとき、僕たちは色を表す言葉を使って、そこに切れ目(境界線)を入れている。

虹の中でも、「橙(だいだい)」と呼ばれている部分には、赤に近い橙もあれば、黄に近い橙もある。

本来そこには明確なギャップがあるわけではないが、僕たちはそこに「橙」という言葉を与えることによって、「橙色の部分」と「そうでない部分」とに境界線を入れているのである。

その分け方は言葉次第なのだから、極端な話をすれば虹は30色であると言ってもいいし、2色であると言ってもいいわけだ。

「definition」も「ことのは」も境界線である

研修などでこの話をすると、「それって、要するに『定義』をしているということでしょうか?」という指摘を受ける。

それは正しい。「これはAである」という定義は、「これ」という現実に対して、言葉「A」で境界線を入れる行為だからだ。

そもそも、英語の「定義(definition)」という言葉そのものに「境界線」としての意味がある。

「定義する(define)」の語源となっているラテン語の動詞「definio」はもともと、接頭辞「de-(十分に)」と「finis(終局、境界)」から来ていて、もともと「境界線をはっきりさせる」というニュアンスを持っている。

また、日本語の「ことば」の語源は、「ことのは(言の葉/事の端)」である。

これには諸説あって、「現実の一端しか表していない」という意味だとの解釈もあるようだが、一方では、まさに現実を切り取る端(はし)の部分、つまり、境界線こそが言葉であるという考え方もできるのではないだろうか。

つまり、論理思考の本質とは、言葉が本来持っている境界線としての機能を最大限に発揮させて発想を広げ、競合が見落としているアイデアを先に引き出すことなのである。

だからこそ、「論理思考の力」とは「発想の力」なのである。

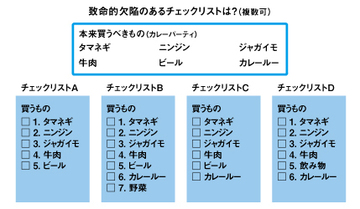

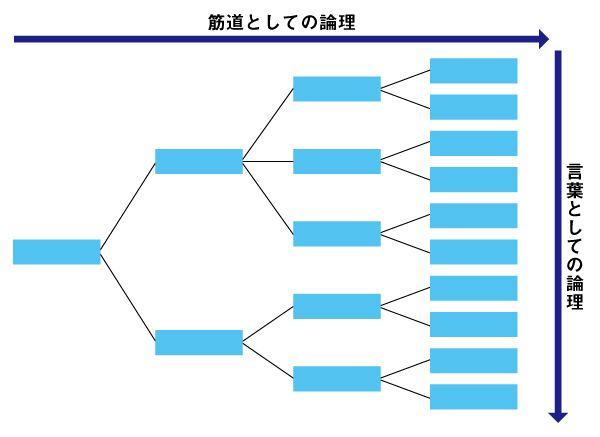

論理の部品がガタガタだと、論理の筋道もグラつく

おそらくこの種の説明は、これまであなたが持っていた論理思考のイメージとは、うまく重ならないと思う。

すでに述べたとおり、「論理=筋道」という理解が、かなり一般的だからだ。

「AがBである。一方、AはCでもある。ゆえにBはCである」というような演繹的論理はまさに筋道にほかならないし、「Aを実現することでBを引き起こし、それによってCが実現される」という因果的説明が「論理的だ」と言われる場合にも、何らかの水平的な展開(筋道)がイメージされている。

まず誤解しないでいただきたいのが、僕は筋道としての論理を否定するつもりはないということである。こうした筋道を構築していくことは、実際の仕事にとっても非常に有益だ。

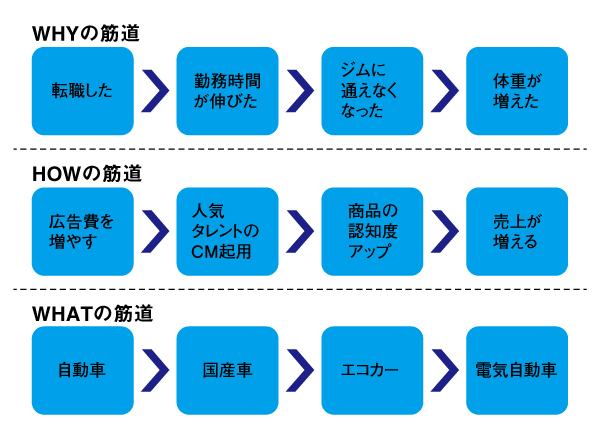

つまり、もともと論理思考には2つの側面があるのだ。

(1) 筋道を明確にして考えること

(2) 言葉を明確にして考えること

論理には2つの側面がある

論理には2つの側面がある

ただ、僕が強調しておきたいのは、いくら精緻かつ壮大な筋道を組み立てたとしても、その「部品」が壊れていれば、すべてが水泡に帰する可能性があるということだ。

筋道としての論理を組み立てるにしても、結局、その部品になるのは言葉である。だから言葉を明確にしなければならない。

ここで、「言葉を明確にする」と言っていることには、2つの含意がある。

(a) 対象を言葉にする(イメージでとらえず、言語化する)

(b) 言葉の輪郭をはっきりさせる(言葉の意味を曖昧なまま放置しない)

まず自分が何について考えているのかを言葉にしなければならないし、そのときの言葉は、意味が明確になっていなければならない。

その2点をおざなりにしたまま筋道をつくっていっても、そこには必ず無意識の前提(バカの壁)が入ることになる。つまり、発想を広げ、アイデアのモレをなくすうえで、筋道としての論理は無力なのだ。

(第13回に続く)