『週刊ダイヤモンド』12月31日・17日新年合併特大号の第一特集は「総予測2017 来るぞ新時代!」。トランプバブルで世界は繁栄に向かうのか、それとも、期待はしぼむのか。英国のEU(欧州連合)離脱騒動や米大統領選挙でのトランプ氏勝利など、波乱続きだった2016年。17年も米国や欧州、新興国など各地に火種がくすぶる。歴史上の大きな潮目の変化を踏まえながら、日本企業や世界経済、政治と社会の行方を展望した。特集に登場する法政大学教授の水野和夫氏は、人類は今、数百年に一度の大転換期を迎えており、近代を支えてきた資本主義が「終焉」に向かっていると喝破する。(聞き手・構成/『週刊ダイヤモンド』編集部 竹田幸平)

資本主義は終焉に向かうが

歴史的偉人になるチャンス

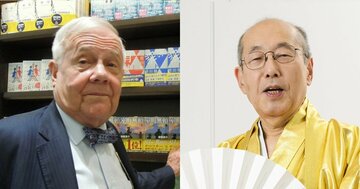

みずの・かずお

みずの・かずお法政大学法学部教授。1953年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券チーフエコノミストを経て、内閣官房内閣審議官などを歴任。2016年4月より現職。近著に『株式会社の終焉』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)。Photo by Kazutoshi Sumitomo

日本は明治維新以降、欧米に“追い付け追い越せ”の精神で資本主義に基づき発展してきました。

それから150年、足元では10年物国債の利回りの水準がゼロ近辺で推移し、一時はマイナスにまで落ち込んだほどです。世界の主要国を見ても低金利が常態化し、歴史的に極めて異常な状態です。

国債利回りがゼロなら、社債利回りもほとんど0%です。これは企業がもう、外部資金を調達してまで新たな店舗や工場をつくる必要がない、もうかる投資先がないことを意味します。資本を投下し、利潤を得て資本を自己増殖させるのが資本主義ならば、利潤率の極端な低下はもはや資本主義が機能していない兆候を示しています。

逆に言えば、自己増殖をしなくてもいいほどに、資本の積み上げが進んでいる。そのように見ると、日本は世界でも資本主義の先頭に立ったといえるのです。

象徴的なのは、コンビニエンスストアでしょう。コンビニは全国に約5万店舗あります。1店舗当たりの周辺人口は2200人程度で、一つのコンビニの商圏に約1000世帯が分布している計算になります。平均で1世帯のうち誰かが必ず毎日コンビニに行く、なくてはならない存在になりました。

これが6万~7万店舗に増えると、店舗数と客数のバランスが崩れます。1世帯で1日1回より多くコンビニに行かないと採算が取れなくなる。「ゼロ金利」の反対側には、「これ以上つくってもリターンが見込めない」事態があります。