バブル崩壊以降、日本と米国の経済成長格差は広がり続けている。その理由は何だろうか。労働生産性の違いがその要因だとする見解もあるが、チューリッヒ大学東アジア研究所准教授のゲオルグ・ブリント氏は、それに異を唱える。本稿では、日米格差を生んでいる本質的課題を明らかにし、解決策を示す。(協力・校閲/中村ゆみ子)

「1990年代に日本経済は米国のそれを上回る」

エズラ・ヴォーゲルが1979年に出版した著書『ジャパン・アズ・ナンバーワン』で描かれた、この日本の未来像は、バブル崩壊によって潰えた。しかし、それから四半世紀を経て、日本経済は復活するどころか、米国との差は広がる一方である。

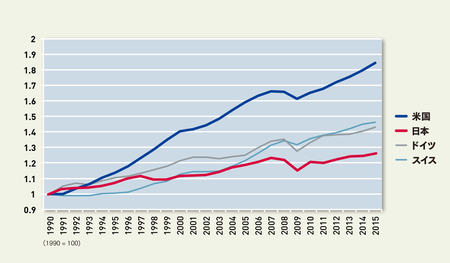

図1は、バブル崩壊直前の1990年を基準に、2016年までの米国、日本、ドイツ、スイスの国内総生産(GDP)を表したものである。ここでは日本同様、輸出が経済成長に著しい貢献を果たしており、経済構造にも類似点の多いスイスとドイツのデータを、比較対象として追加した。

図1:購買力平価ベースでの実質GDP

出典:世界銀行のデータから算出

この図を見ると、追い越すはずであった米国が累積で80%の伸びを示しているのに対し、日本は25%の成長に留まっていることがわかる。

国内経済成長の鈍化を招いたのは、バブル崩壊の経験がもたらした投資への躊躇、起業家精神の喪失、あるいはイノベーションの不足にその原因がある、という主張は広く聞かれる。だが、日本経済の成長を妨げた要素はそれだけなのであろうか。ここで上記のデータを異なる視点から見ていくことで、日本経済の実態をより正確に読み解いてみたい。

日本の経済成長を妨げている要因は何か

GDPは、「労働投入量×生産性」の数式で近似の計算ができる。この投入可能な「労働量」とは、「労働者数×平均年間勤務時間」によって算出される。すなわち、生産性に大きな変化がなければ、日本の労働人口の相対的減少がGDPを縮小させているということになる。

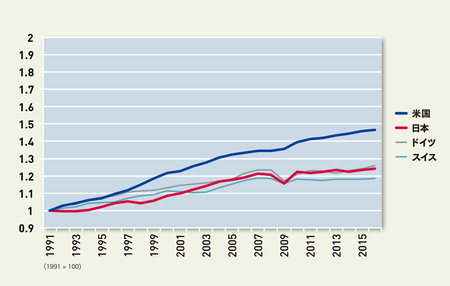

この事実を考慮したうえでまず、GDPの総額から労働者一人当たりのGDPを見ると、日本と米国の成長差は図2が示すように著しく小さくなる。これは、ドイツやスイスの歩みとほぼ同じパターンである。

図2:労働者一人当たり実質GDPの国際比較

出典:世界銀行のデータから算出

しかしながら、それでも米国に対して約20%の差があるのは事実である。その理由として、投資への躊躇、起業家のチャレンジ精神やイノベーション力の欠如など、先に示した一般に言われている要素が関係しているとすれば、それは生産性の鈍化と結びつくはずであろう。

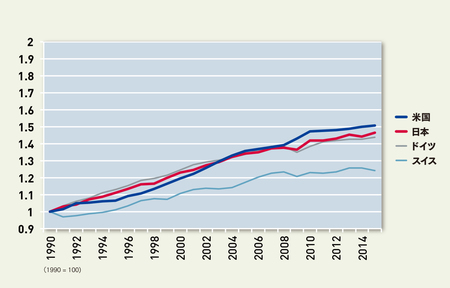

それを検証するためにここでは、生産性のインディケーター(指標)として用いられる労働1時間当たりのGDPを検証した(図3参照)。これは図2で用いた「労働者数」に比べて、より的確に「労働投入量(労働者数×平均年間勤務時間)」の比較が可能となる、「労働1時間ベース」の生産性を示したものである。なお、図1と同時期の1990年を基準の「100」とした。

図3:労働1時間当たり実質GDPの国際比較

出典:経済協力開発機構のデータから算出

ここから見えてくるのは、この間、日米間の生産性の伸び率にはわずかな差しかないという事実である。生産性の伸び率に明らかな差がないということは、すなわち、労働者一人当たりGDPの両国差(図2)は、それ以外の要素から生じたということを示す。そして前述の通り、「労働投入量」は「労働者数×平均年間勤務時間」から算出されるため、図2で示された日米差は、その平均年間勤務時間の違いから生じたと言える。

別稿でも説明した通り、1990年以降、日本の労働人口は増えてはいるものの、そこで創出された雇用形態のほとんどは非正規であり、パートタイムなど年間勤務時間が少ない形態が多い。その状況が、平均勤務時間のより長い米国との相対的比較において、図2の労働者一人当たりのGDPに20%の差を生じさせていると考えられるのである。

フルタイム終身共働きの促進は成長差を埋められるのか

安倍政権は、今後の労働人口の減少を意識しており「一億総活躍社会」などと銘打ち、女性の労働市場参加や高齢者の雇用継続に取り組んでいる。しかし、女性の労働市場参加率は2014年からすでに米国を上回っており、さらなる伸びを実現するのは難しい課題である。

また、定年後の雇用継続を通じて、日米間の労働人口の伸び率の30%の差異を補完するためには、現在約45年と言われる労働市場参加期間をさらに30%(79歳まで)伸ばさなくてはならない。そのため、これも非現実的政策と言わざるを得ない。

仮に、これらの政策をもって、米国の労働人口と同等の伸び率を日本で達成できたとしよう。それでも、平均勤務時間の差から生じる、約20%の労働者一人当たりGDPにおける日米差は依然として残る。

平均勤務時間を伸ばす政策はパートタイマーを対象とするしかない。しかし、2015年のパートタイマーは労働人口の20%であり、彼らだけで労働者全体の平均勤務時間を20%延長するには、パートタイマーの勤務時間を2倍にする必要性がある。これを実現する政策は、想像しがたい。

出生率上昇への取り組みも手詰まりである。たとえ、いますぐに改善されたとしても、実際に労働人口が増えるのは20年後である。加えて、新入社員は比較的生産性が低いという現実もある。そのため、現状とのタイムラグを考慮すると、効果の期待できない対策であろう。