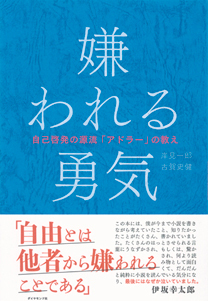

200万部を突破したベスト&ロングセラー『嫌われる勇気』。アドラー心理学の入門書である本書が、これほど多くの人に受け入れられた要因の一つに、「哲人」と「青年」の対話の魅力があげられよう。アドラーに精通する哲人と、全読者の代表とも言える悩める青年の対話は、そのまま共著者である岸見一郎氏(哲人)と古賀史健氏(青年)の関係に当てはまる。両氏はいま、200万部突破を記念して全国の書店でトークイベント・ツアーを敢行中だが、それはまさにリアル哲人とリアル青年のセッションと言える。

そこで改めて哲人と青年の対話を楽しみつつ、アドラー心理学の衝撃的な教えをじっくり考えて頂くため、『嫌われる勇気』の重要箇所を抜粋して特別公開する。今回はいよいよアドラー心理学のキー概念「共同体感覚」に関する哲人と青年の激論をお届けする。

対人関係のゴールは「共同体感覚」

青年 では伺います。ここはシンプルに、結論だけお答えください。先生は、課題の分離は対人関係の出発点だとおっしゃいました。じゃあ、対人関係の「ゴール」はどこにあるのです?

哲人 結論だけを答えよというのなら、「共同体感覚」です。

青年 ……共同体感覚?

哲人 ええ。これはアドラー心理学の鍵概念であり、その評価についてもっとも議論の分かれるところでもあります。事実、アドラーが共同体感覚の概念を提唱したとき、多くの人々が彼のもとを去っていきました。

青年 おもしろそうじゃありませんか。それで、どういう概念なのです?

哲人 以前、他者のことを「敵」と見なすか、あるいは「仲間」と見なすのか、という話をしましたね?

ここでもう一歩踏み込んだところを考えてください。もしも他者が仲間だとしたら、仲間に囲まれて生きているとしたら、われわれはそこに自らの「居場所」を見出すことができるでしょう。さらには、仲間たち──つまり共同体──のために貢献しようと思えるようになるでしょう。このように、他者を仲間だと見なし、そこに「自分の居場所がある」と感じられることを、共同体感覚といいます。

青年 いったいどこが議論の分かれる話なのです? 至極まっとうな主張じゃありませんか。

哲人 問題は「共同体」の中身です。あなたは共同体という言葉を聞いて、どのような姿をイメージしますか?

青年 まあ、家庭や学校、職場、地域社会といった枠組みですよね。

哲人 アドラーは自らの述べる共同体について、家庭や学校、職場、地域社会だけでなく、たとえば国家や人類などを包括したすべてであり、時間軸においては過去から未来までも含まれるし、さらには動植物や無生物までも含まれる、としています。

青年 はっ?

哲人 つまり、われわれが「共同体」という言葉に接したときに想像するような既存の枠組みではなく、過去から未来、そして宇宙全体までも含んだ、文字通りの「すべて」が共同体なのだと提唱しているのです。

青年 いやいや、まったく意味がわかりませんよ。宇宙? 過去や未来? いったい、なんの話をされているのです?

哲人 この話を聞いた大半の人は、同じような疑問を抱きます。即座に理解するのは無理でしょう。アドラー自身、自らの語る共同体について「到達できない理想」だと認めているくらいです。

青年 ははっ、これは困りましたね。じゃあ逆に聞きましょう。先生はその宇宙全体まで含む共同体感覚とやらについて、ちゃんと理解し、納得されているのですか?

哲人 そのつもりです。むしろここを理解しないことには、アドラー心理学を理解したことにはならないとさえ思っています。

青年 ほほう!

哲人 ずっとお話ししてきているように、アドラー心理学では「すべての悩みは、対人関係の悩みである」と考えます。不幸の源泉は対人関係にある。逆にいうとそれは、幸福の源泉もまた対人関係にある、という話でもあります。

青年 たしかに。

哲人 そして共同体感覚とは、幸福なる対人関係のあり方を考える、もっとも重要な指標なのです。

青年 じっくり聞かせていただきましょう。

哲人 共同体感覚のことを英語では「social interest」といいます。つまり、「社会への関心」ですね。そこで質問ですが、社会学が語るところの社会の最小単位は何だかご存じですか?

青年 社会の最小単位? さあ、家族でしょうか。

哲人 いえ、「わたしとあなた」です。ふたりの人間がいたら、そこに社会が生まれ、共同体が生まれる。アドラーの語る共同体感覚を理解するには、まずは「わたしとあなた」を起点にするといいでしょう。

青年 そこを起点にどうするのです?

哲人 自己への執着(self interest)を、他者への関心(social interest)に切り替えていくのです。

青年 自己への執着? 他者への関心? なんの話ですかそれは?