イノベーションの普及には発展段階がある。その原点が、アメリカの社会学者エベレット・ロジャーズが1962年に発表した「イノベーション普及理論」である。そこでは、「イノベーター」(革新者)、「アーリーアダプター」(初期採用者)、「アーリーマジョリティ」(前期追随者)、「レイトマジョリティ」(後期追随者)、「ラガード」(遅滞者)の5段階の順に普及していくと説かれている。

彼によれば、イノベーションの普及にはアーリーマジョリティがカギを握るという。つまり、そこでクリティカル・マス(普及率がいっきに跳ね上がる分岐点)を超えられるというのだ。しかしその後、経営コンサルタントのジェフリー・ムーアは、アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間には「キャズム」と呼ばれる大きな溝があり、ここが普及するか否かの分水嶺であると異説を唱えた。

「先行者利得」(first-mover advantage)という概念がある。文字通り、誰よりも先に行動すると成功確率が高くなるという考え方だ。しかし、これも成功を保証するわけではない。短命に終わることも多く、失敗例も少なくない。イノベーションを創発させる確率を上げる方法はあるが、確実な成功方程式はないように、普及させる方法論も同様である。

NTTグループが2020年に発表した「IOWN(アイオン)(Innovative Optical and Wireless Network)構想」は、まさしく従来の延長線上にないラディカルイノベーションである。光技術によって電気・電子を光に置き換えることで、通信や伝送はもとより、エネルギー消費に桁違いのインパクトを与える。それゆえ、あらゆる業界の企業行動、ステークホルダーの活動を一変させてしまうのではないかとささやかれている。

しかし、IOWNは、そうした破壊的イノベーションというよりも、ブルー・オーシャン戦略を提唱したW・チャン・キムとルネ・モボルニュが言う「非破壊的イノベーション」に近い。つまり、既存のものを破壊し、代替するのではなく、改善や進化を促したり、新たな需要を派生させたりする類いのイノベーションだからである。

日本のビジネス界には、独自性や革新性の高い技術や製品がグローバルに普及しない「ガラパゴス化」という現象が散見される。NTTグループにはiモードという苦い経験がある。はたしてIOWNは世界に広がり、私たちによりよい未来を提供するのか。

IOWN構想の発案者であり、現在はその推進者である川添雄彦副社長に、IOWNとは何かに始まり、その可能性について、初学者向けに解説してもらうとともに、このイノベーションをいかに普及させていくのか、その戦略を聞く。

IOWNとは何か

編集部(以下青文字):NTTでは、次世代戦略の中核の一つに「IOWN構想」を掲げています。本年2023年3月、「IOWN1.0」として商用サービスが開始されました。目指すところは、電力効果を100倍、伝送容量を125倍、遅延を200分の1に抑えるという、桁違いのスペックです。実際、IOWNは情報通信産業のみならず、さまざまな産業や社会システム、さらには人々の暮らしにインパクトを与え、ゲームチェンジを起こすといわれています。

日本電信電話(NTT)

日本電信電話(NTT)代表取締役副社長 川添雄彦

KATSUHIKO KAWAZOE1985年、早稲田大学理工学部卒業。1987年、同大学大学院理工学研究科博士課程前期課程修了。2009年、京都大学大学院情報学研究科博士課程後期課程修了。情報学博士。1987年にNTTに入社し、サービスエボリューション研究所長、サービスイノベーション総合研究所長、常務取締役研究企画部門長などを経て、現在に至る。2019年4月よりNTT Research, Inc. 取締役、2020年よりIOWN GLOBAL FORUM President and Chairpersonを兼ねる。共著に『IOWN構想――インターネットの先へ』(NTT出版、2019年)がある。

川添(以下略):IOWNについて一言で言うと、「インターネットの次」、次世代の情報通信・情報処理の基盤となるものです。

いまやインターネットはなくてはならない社会インフラの一つであり、ビジネスから娯楽まで、あらゆる場面で利用されています。ところが、デジタル化の進展に伴い、日本国内のインターネット内の通信量は2006年から約20年間で190倍(637ギガbps〈ビット毎秒〉から121テラbps)に、また世界全体のデータ量は2018年から2025年までの7年間で33ZB(ゼタバイト)から175ZBに増加すると推定されています(注)。その結果、電力消費量も同様に増加することになり、近い将来、世界的に深刻な問題へと発展していく可能性があります。

注)1ゼタバイトは、10億テラバイト、1兆ギガバイト。

NTTはデータセンター事業を営んでいますが、仕事を請け負うに当たり、電力の調達が支障となってお断りする事案も出ています。こうした事態は、我々だけではなく、世界中の企業でも起こっており、早晩訪れるインターネットやデジタル化の限界を感じ始めています。そこで、こうした限界を突破する方法はないかと探っていたところ、どうやら光技術が有効であるとわかったのです。

そこで皆さんに知っておいていただきたいことがあります。冒頭「インターネットの次」と申し上げましたが、IOWNはインターネット、より広義にはエレクトロニクスを否定するわけではありません。

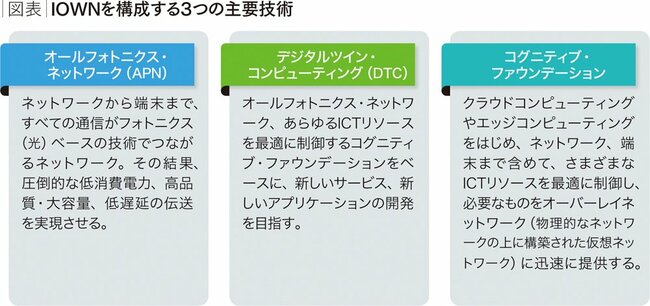

IOWNは、3つの要素、すなわち「オールフォトニクス・ネットワーク」「デジタルツイン・コンピューティング」「コグニティブ・ファウンデーション」で構成されていますが(図表「IOWNを構成する3つの主要技術」を参照)、これらを支えるのが「光電融合技術」です。文字通り、フォトニクス(光)とエレクトロニクス(電子)を融合させる技術で、この技術がIOWNの中核になっています。

光電融合技術がもたらす価値には、「低消費電力」「大容量高品質」「低遅延」があります。具体的には、電力効率は現在の100倍、伝送容量は125倍、エンド・トゥ・エンドの遅延は200分の1を目標性能に設定しています。ですから、IOWNが社会実装されれば、たとえば目下の世界的な課題であるカーボンニュートラルに大きく貢献するはずです。我々の日々の暮らし、ヘルスケア、子育てや教育などにも展開可能です。

こうした社会問題の解決やQOLの向上には、いまやデジタル化が不可欠ですが、技術進歩のジレンマといいますか、大量のデータ処理が必要になるため、このままではいずれ頭打ちになってしまいます。