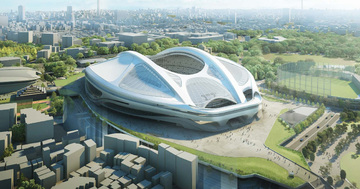

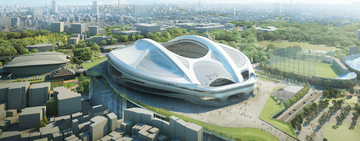

斬新なデザインに批判が相次ぐ新国立競技場

斬新なデザインに批判が相次ぐ新国立競技場 写真提供:日本スポーツ振興センター

『だれも知らない建築のはなし』というドキュメンタリー映画が各地で公開されている。出演しているのは磯崎新、安藤忠雄、伊東豊雄、ピーター・アイゼンマン、レム・コールハースなど錚々たる建築家たち。いずれも建築界を代表する巨匠ばかりだというのに、その表情や言葉から伝わってくるのは言い知れぬ挫折感である。

巨匠たちはいったい何に挫折し、絶望しているのだろうか?

折しも、東京オリンピック・パラリンピックの主会場となる新国立競技場の建設問題を巡り、「建築」が社会的な注目を集めている。監督の石山友美氏にインタビューしながら、「巨匠たちが抱えた挫折感の正体」を探った。

辛辣な言葉で互いを批判

建築家同士のバトル劇

映画は1982年、アメリカで開かれた『P3会議』のシーンから始まる。それは建築の未来を議論するための国際会議で、この時、磯崎新氏が日本から連れて行ったのは無名の若き建築家──安藤忠雄氏と伊東豊雄氏──だった。

物語はその後、会話劇のような緊張感を伴って進行していく。辛辣な言葉で批判し合う建築家たちのやりとりは、まるで目の前で会議が繰り広げられているかのようなリアリティがある。

──石山さんはこの映画で、「万博」「バブル」「バブル崩壊」という経済の流れに沿いながら、日本において建築と社会との関わり方がどのような変遷を辿ってきたのかを描いています。これまで、このような視点で建築が描かれることはなかったような気がします。

いしやま・ともみ

いしやま・ともみ1979年生まれ。日本女子大学家政学部住居学科卒業。磯崎新アトリエ勤務を経て、フルブライト奨学生として渡米。カリフォルニア大学バークレイ校大学院、ニューヨーク市立大学大学院で建築、芸術論、社会理論を学ぶ。ニューヨーク市立大学大学院都市デザイン学研究科修士課程修了。在米中に映画制作に興味を持つようになる。監督デビュー作『少女と夏の終わり』は第25回東京国際映画祭「日本映画・ある視点」部門公式出品。

「そうかもしれません。建築が建つことと経済の循環との間に深い関係性があることは当たり前すぎて、あまり議論に上らなかったんでしょうか。日本にポストモダン建築がたくさん建ったのだってバブルのせいだよねと言われて、たしかにそうだよなあ、と思うくらいで……。

映像はもともと2014年、ベネチア・ビエンナーレ国際建築展の日本館で上映するために撮影したものです。ビエンナーレってそれまでは、単なるスター建築家の発表の場みたいな感じだったんです。総合ディレクターに就任したレム・コールハースがそれを一切やめさせて、近代化を振り返ろうという統一テーマを掲げた。日本館もその一環で70年代を振り返ることになりました。

近代化を振り返ろうとするとどうしても、イコール欧米化になる。コロニアル様式を取り上げた国もあれば、韓国は南北問題に関する展示をしたり、と国によってスポットをあてた時代に違いがありました」

──公開されている映画の上映時間は73分です。実際のインタビューはどれくらいだったのでしょうか。

「一人あたり平均2、3時間。単純計算すると、全部で20時間くらいはあったと思います」