株安、円高、そして史上初の長期金利のマイナス圏突入──。東京市場は攻防ラインが次々と破られるトリプルパンチに見舞われた。市場はいったん落ち着くとの見方が多いが、日銀関係者は早くも次のリスクシナリオに身構え始めた。(「週刊ダイヤモンド」編集部 鈴木崇久、山口圭介)

巨額赤字に陥り、今回の相場混乱のきっかけにもなったドイツ銀行本店 Photo:JIJI

巨額赤字に陥り、今回の相場混乱のきっかけにもなったドイツ銀行本店 Photo:JIJI

未踏の領域に踏み込んだ長期金利に翻弄され、経営計画の抜本的な見直しを余儀なくされたある地方銀行幹部は、途方に暮れていた。

「基準となる長期金利が崩壊してしまったので、シンジケートローンから仕組みローン、地方公共団体向け融資のレートに至るまで、融資の収益見通しが立てられなくなった」

2月9日、住宅ローンや企業向けの貸出金利など、さまざまな金融商品の目安となる日本の長期金利が史上初めてマイナス圏に突入したのだ。

きっかけは欧州の信用リスク不安。大手のドイツ銀行が過去最大の最終赤字に沈んだことを契機に、経営危機をあおるような相場動向と観測が市場を駆け巡り、投資家のリスク回避姿勢が強まった。

この流れを引き継いだ9日午前の東京市場では、長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りがゼロを付け、午後には一時マイナス0.035%まで低下(価格は上昇)した。10年債の利回りがマイナスになると、国債を満期まで保有し続けても損が出てしまう。主要7カ国(G7)でも前例がなかった、まさに異常事態である。

では、どうしてそんな不条理な金融商品に買い手がいるのか。

それは、日本銀行が異次元緩和の一環で、国債を民間の金融機関から大量に買い入れて、市中にマネーを供給しているため、マイナス利回りでも高値で日銀が買い取ってくれるからにほかならない。満期まで保有せずに日銀に売れば、間違いなくもうけられるのだ。

この日の混乱は金利にとどまらなかった。

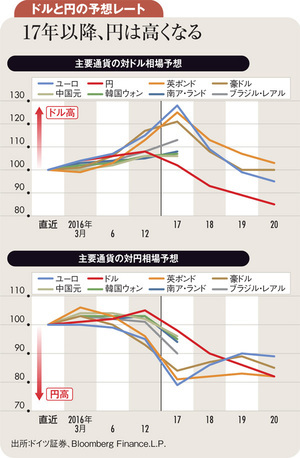

ドル円相場は一時1ドル=114円台まで急騰、「黒田防衛ライン」とされた115円を割り込み、1年3カ月ぶりの円高水準を付けた。さらに、日経平均株価は前日より918円安い1万6085円で終え、今年最大の下げ幅を記録。翌10日午前には心理的な節目である1万6000円も割り込んだ。東京市場は長期金利、為替、株式で次々と最終攻防ラインが破られるトリプルパンチに見舞われた。

背景にあるのはリスクオフ相場。投資家が株式などのリスク資産から資金を引き揚げ、相対的に安全と見なされている円、日本国債に振り向ける動きがにわかに加速したためだ。