各方面から絶賛されたストーリー仕立ての異色の経済書に、1冊分の続編が新たに加えられた『増補版 なぜ今、私たちは未来をこれほど不安に感じるのか?』が発売され、話題を呼んでいます。

この連載では、多数のマンガ作品やヒット曲、名著をヒントに、「マイナス金利」「イスラム国と世界中のテロ事件」「中国バブルの崩壊」「アート作品の高騰」「少子高齢化」「年金問題」「アベノミクスの失敗」の全てが繋がり理解できる同書の一部を「続編」部分を含めて公開していきます。

(太字は書籍でオリジナルの解説が加えられたキーワードですが、本記事では割愛しております。書籍版にてお楽しみください)

今回は前回に続き「世界システム論」の視点から、BRICsのような途上国が期待通りの発展をしない理由を解き明かします。

人類はもう“賢者の石”を使い果たした

「では、話を戻してポルトガル、スペインの話をカンタンにしましょう。地理的にヨーロッパの西の端にあったポルトガルが、先陣を切ってアジアに向かうのですが、当時のアジアは豊かで国々も強大だったので、ヨーロッパから持って行っても売れるものがなく、アジア圏内で一プレイヤーとして取引をするしかなかったため、実際には大したことができなかったようです。逆に西半球に進出したスペインは事情が違い、スペインが進出した地域は世界システムに組み込まれていきます。

コロンブスのアメリカ大陸発見以来、スペインのアメリカ植民地は急速に発展し、南米の全域に及びます。新大陸に黄金郷があるという伝説を信じ、当初、スペイン人が獲得を目指したのは金でした。初めは、とりあえず現地人の金を略奪するなどしていたものの、そもそも新大陸は大して金がとれず、大いに期待外れだったわけです。しかも新大陸は、豊かなアジアに比べれば、ヨーロッパで高値で売れそうなものが他に何もなく、仕方がないので自分たちで開発を始めるのです。彼らはまず、先住民を強制労働させ、サトウキビ栽培や銀山の開発を行ないます。しかしながら、ヨーロッパからウィルスが持ち込まれ、免疫のない先住民たちはバタバタと病気で死んでしまいます。労働力不足を補うためにスペインは、西アフリカを支配していたポルトガルと契約をして、黒人奴隷を新大陸に連れてきて強制労働をさせます」

「なんかやっぱりエグいですね」

「そうですね。スペインの王様であるハプスブルク家はこうして得た膨大な銀で、ヨーロッパ最強にのし上がって、ヨーロッパを完全支配しようとするんですが、失敗して破たんします。ハプスブルク家が失敗した後にナポレオンが同じことを試みてやはり失敗、そしてヒトラーも失敗というふうに、ヨーロッパに政治統合した世界帝国をつくるのは、軍事や官僚を維持するのにおカネがかかりすぎてうまくいきませんでした。逆にうまくいったのは、ヨーロッパ以外の地域を組み込んだ経済的な統合というやり方でした。それが世界を一体化して大規模な分業体制をつくる世界システムというわけです」

「じゃあ、今のアメリカって、そういう意味ではどうなんですか?」

「それはよいポイントです。アメリカは、世界統一しているわけではないけど、強い軍隊を持って世界を経済的に統合しているようなものです。コロンブスの新大陸発見以来、欧米諸国がつくり上げてきた世界システムの中に我々はいて、その中核国が現在はアメリカ、というわけです」

「なるほど、じゃあ、教授が最初に言った500年に一度というのは、コロンブスからの話だったわけですね」

「よく覚えてますね~」

「はい、だって、教授のお話はちゃんと復習してますから」

「ありがとうございます。じゃあ、続きを話しますよ。17世紀になってスペインの次に出てくるのがオランダです。17世紀は世界システムの拡大は止まるのですが、そのヨーロッパの“中核”国のパイを奪い合い、勝者となったのがオランダです。オランダは船の技術で優位に立って、のし上がってきます。船は当時の戦争にとって非常に重要なものでした。この技術を漁業や海外貿易に活かし、第1次・第2次・第3次産業すべてにおいて、他の国を引き離します。こういうふうにすべてにおいて優位に立った国を覇権国──ヘゲモニー国家──といいます。オランダは初の覇権国で、その次がイギリス、そしてアメリカというわけです」

「それ知ってます。パックス・ブリタニカとパックス・アメリカーナですよね。でも、オランダもそうだったって知りませんでした」

カンタンに単位が取れると評判で、今期に取っている国際関係論で得た知識を、絵玲奈は披露した。

「オランダに関しては議論があるんですが、ここではヘゲモニー国家だとしましょう。ヘゲモニー国家は、面白い事実ですが、同じような発展と崩壊のパターンを描くのです。第1段階は農業や工業が優位になって生産力が高まり、第2段階は商業が発展し、最後に金融業が発展していくという具合です。この順番で発展して、崩壊するときも農業や工業が競争力を失い、商業がダメになって、最後に金融が残るという具合です。例えば、17世紀の末にはオランダのヘゲモニーは怪しくなるのですが、アムステルダムの金融の力は18世紀後半まで残るのです」

「そういえば、今でもロンドンに金融機関がたくさんあるんですよね、たしか」

「そのとおりです。現在においてはイギリスのヘゲモニーは終わっていますが、まだ金融業の中心はロンドンにあるのと同じことです。あと、ヘゲモニー国家というのは自分が競争力の面で優位な立場にあるので、自由競争を主張する傾向があります。自由に競争すれば、自分が勝てると思うわけです。オランダは自由貿易を主張し海上自由論を唱えました」

「今のアメリカって自由主義ですよね。それは、アメリカもヘゲモニー国家だからですか?」

「そうです。ヘゲモニー国家は、自由が一番安上がりに勝つ方法なので、『自分たちのルールで自由にやろうぜ』と主張するのです。今でいうところのグローバル・スタンダードです。この結果、ヘゲモニー国家の中心都市──世界システムのメトロポリス──は、世界中で最も自由でリベラルな場所になるという特徴があります。各国から追われた亡命者や芸術家、学者、そして経済的な難民も集まってきます。いわば世界システムの吹き溜まりのような場所になるのです。ニューヨークという街は現在の世界システムのメトロポリスなわけですが、いろいろな人が寄り集まっているのはこういうわけだからです」

「ニューヨーク、行ってみたいです」

「こういうふうに歴史を理解してから、いろいろなところに行くと、なるほどと腑に落ちるので本当に面白いですよ」

「ほんとですね。歴史の勉強をして、学生の間にいろいろ行ってみたくなってきました」

「さて、次にいよいよイギリスの登場です。世界初のだれもが認める世界システムの勝者、ヘゲモニー国家です。イギリスは、最初にお話ししたように16世紀にはヨーロッパの辺境にすぎませんでしたし、経済的には非常に厳しい状況にありました。そこで、リスクをとって外に打って出る選択をします。

そして、例によって例のごとく力技の解決で、ヨーロッパの他の国と植民地利権を奪い合う戦争を繰り返し、それに勝利します。17世紀には三度にわたりオランダと戦争し、フランスとも第2次百年戦争といわれる戦争をし、という具合です。これらの戦争に勝利し覇権を握り、世界の海を我が物にして、イギリス商業革命といわれる貿易で大儲けの仕組みをつくり上げるのです」

「それが最初に教授がお話ししてくださった、紅茶と砂糖の話になるんですね」

「そうです。武器や安物の綿織物やアクセサリーをアフリカに持って行って黒人奴隷と交換し、その黒人をカリブ海に連れて行って、死ぬほどこき使ってプランテーションを行ないます。プランテーションでつくられた砂糖やたばこ・綿花をイギリスに輸入して加工して再輸出を行なう。この貿易システムの基軸になるのが奴隷貿易で、数百%というような暴利を貪れました。こうして、黒人奴隷を酷使して生んだ利益の蓄積が、資本の蓄積になって産業革命を起こし、工業化が世界で最初に行なわれることになるのです」

「まさに“賢者の石”ですね。黒人奴隷が工業化の始まりだなんて。じゃあ、逆に言えば産業革命がイギリスで起きたのは、単なる偶然ってことですか?」

「そうです。じつは、どこで起きてもおかしくはない状況だったのです。というのは、イギリス以外のいくつかの国でも、工業化に必要な科学技術も石炭のような化石燃料も入手できる状態でした。しかし、工業化が始まるための資本を蓄積できたのがイギリスだったというのが現在は有力な考えです。従来は、イギリス人が優秀で勤勉だったから産業革命を起こせたんだと宣伝していましたが、実際は“賢者の石”を使っていたってことですね」

「え~、なんか、本当にイギリスのかっこいいイメージが変わっちゃってちょっとパニックです。実際は“賢者の石”を使っていただけなんて、映画みたいなどんでん返しじゃないですかぁ」

「我々がいま着ている服は、いわゆる洋服ですよね。和服ではありません。こうやってみんなが普通に洋服を着ているのは、この500年のあいだに西欧のシステムに世界が取り込まれ、“中核”である西欧がカッコイイ・進んでるというふうになったからなのですよ。

だから逆に言えば、もし豊臣秀吉が中国を征服して、日本が世界システムを始めて“中核”になっていたとしたら、今ごろ、和服を着てちょんまげしているのが、世界的にカッコイイってことになっていたかもしれませんよ」

教授は笑いながら言った。

「え~。そんなことありえるんですか」

「まあ、冗談はさておいて、イギリスがカッコイイかどうかというと、大英博物館に行けばわかると思いますが、自国のものはほとんどなくて、世界システムの頂点を極めて世界中からぶんどってきたものの展示場です。そんな状態ですから、本来の文化という意味では、イギリスは相当に疑問があると思いますね」

「なるほど~」

「さて、話を戻しましょう。こうして世界システムは成長を求めて世界中にどんどん拡大していきます。イギリス以外の西欧諸国も世界中を植民地化して“賢者の石”を奪おうと必死になっていきます。工業化に成功した西欧は生産力をどんどん高めて、軍事力をどんどん増強していきます。そして、中世のころには西欧よりも豊かで先進地域だったアジアやイスラムを、近世になると圧倒的な軍事力で制圧していきます。

大国だった中国はアヘン戦争でイギリスに敗れ、イスラムの大帝国だったオスマン帝国は第1次世界大戦で敗れ、といった具合です。中世には“周辺”だった西欧が世界システムの“中核”となることで、最初に言ったように“周辺”は“中核”の成長のための食料や原材料の生産地にさせられ、逆に猛烈に資本投下されて開発され、めちゃくちゃに社会や経済が歪んでいきます。これが“低開発化”です」

「はい、“低開発化”ですよね。ちゃんと覚えています」

「“低開発化”ではありませんが、ついでですので、別の意味で世界システムが引き起こしている問題を言っておきましょう。日本人が理解しづらい中東の混乱ですが、これはオスマン帝国が、世界システムに飲み込まれて解体されたことが、もともとの大きな原因なのです」

「中東って、なんであんなにドンパチやってるんですか? イスラム教って怖いって思っちゃいます」

「それは間違いで、イスラム教は怖くもなんともありませんよ。イスラム教原理主義に走る人たちを生み出した環境のほうが問題なのです。もともと、中東は東西の文明が交差するところでもあり、いろいろな民族がいろいろな宗教を信じて生きていたのです。オスマン帝国は大枠ではイスラム教でありながらも、そういう世界を許容していたのです。西欧がキリスト教一色で、他を許容しなかったのとは対照的と言っていいでしょう。

世界システムがそういう秩序ある世界を壊し、勝手に国境線を引いて自分たちで勝手に分けるようなことをしてしまったのです。つまり、あるときまでぜんぜん別の民族だったり宗教だったりした人たちが、いつのまにか勝手に1つのグループにさせられて、国家になってしまったわけです。例えば、イラクのような国はスンニ派とシーア派とクルド人というように、仲の悪い人たちが無理やり同居する人工国家をつくられてしまったわけです」

「そんなことしちゃったら、揉め事になるだけじゃないですか」

「そうです。そのとおりなんです。イラク人といっても、日本人のようにアイデンティティがあるわけじゃないし、そこに住んでる人たちは西欧の都合で勝手にイラク人にさせられ、しかも仲が悪い者同士ですから、国として普通にまとめるには無理があります。なので、どうしても独裁政治で治めるしかなくなり、フセインが暴力的に仕切っていたわけです」

「なんか、世界システムって、自分の都合のためにめちゃくちゃやってるんですね」

「そうですね。さらに面倒なことに、イギリスは第1次世界大戦のとき、三枚舌外交といって、ユダヤ人から戦争資金を融通してもらうために、パレスチナにユダヤ人の国をつくる約束や、アラブ人にアラブの独立を約束するなど、矛盾した約束をしてしまいました。それが中東の戦争の火種となって、今につながる混乱となっているのです」

「中東の難しい話って、じつは世界システムのせいだったのですね。初めてわかりました。すごく面白いです」

「じつはそうなんです。歴史を理解すれば、フセインが独裁をするのは必要悪で、民主主義を押し付けても機能しないことは、だれにでもわかることなんですけどね……話がだいぶそれたので戻しましょう。

こうしてどんどん、成長を求めて世界を飲み込んでいった世界システムですが、ついに世界中を飲み込みつくして、もはや地球上に世界システムに組み込まれていない場所が残されていないところにきたのです。残されているのは、アフリカの奥地とかぐらいでしょう。つまりアメリカがヘゲモニー国家となって、ついに世界システムの完成となったというわけです。そして、これまでのヘゲモニー国家が発展・衰退した過程をアメリカも同じようにたどっています。製造業の優位性はなくなり、金融業が最後の優位性を残すというふうに、現在はアメリカのヘゲモニーは衰退期に入っています。しかしながら、世界システムが今後は拡大しない以上、これまでのように次のヘゲモニー国家が生まれて、ということにはならないでしょう」

「それが、最初におっしゃっていた“賢者の石”を使い果たしちゃったということですか?」

「そうです。あくなき成長を求める世界システムは“賢者の石”を使い果たして、システムの限界に達したのです。“中核”の成長はいよいよ止まってきてしまいました。そこで先進国によってかつて徹底的に“低開発化”された途上国が先進国のかわりに成長して、先進国を下から押し上げてくれるんじゃないかという都合のよい期待が出てきました。“周辺”が“中核”になっていくという、世界システム論の視点からすればあり得ない矛盾したストーリーが21世紀になってもてはやされるようになったのです。BRICsという言葉は知ってますか?」

「聞いたことあります」

「ブラジル・ロシア・インド・チャイナという“周辺”が成長して、世界経済をけん引するというシナリオなのですが、このシナリオは、単線的発展段階論の考え方で、遅れた国がいずれ進んでくるということを前提にしています。インドはいずれイギリスになるというような考え方です。最初は鳴り物入りだったこの議論も、最近は思ったような成長発展が見られず、ずいぶんと旗色が悪くなってきています。結局、“低開発化”された“周辺”は“中核”とは異なる道を歩んでいるので、同じような成長をすることはできないのです」

「じゃあ、先進国がダメだからといって、期待していた途上国は、自分たちがもともと“賢者の石”にしようとしてめちゃくちゃやったせいで、やっぱりダメっていうことですか?」

「そういうことですね。“低開発化”というのは、“中核”が支配しやすいように、“周辺”の社会秩序を壊してしまうことです。新しい支配者が西欧からやってきたとしても、もともとの支配層はそう簡単に言うことを聞かないでしょう。そこで、もともとの支配層以外で自分たちの言うことを聞く人たちを重用して支配しようとするのです。

例えば虐げられていたマイノリティがいたとすれば、彼らにとっては逆転のチャンスですから、“中核”からやってきた支配者の言いなりになるわけです。このような忠実に“中核”の支配者の言うことを聞くマイノリティを、これまでの秩序と逆転して上の地位につけて支配するというようなことを行なったりしました。すると、今までの恨みとばかりに搾取や暴虐を働くことも厭わないことになりかねませんので、当たり前ですがそれまでの安定した社会秩序が壊れてしまうのです。モラルは低下し、諍いや混乱が発生しますが、そのほうが“中核”の支配にとってはむしろ好都合だったのです」

「めちゃくちゃになったほうが良いってことですか?」

「はい。“中核”にとって困るのは不平不満が自分たちに向かうことでしたから、内輪揉めにエネルギーが使われて、矛先が自分たちのほうに向かわないのは支配に好都合だったのです。もともと“中核”は“周辺”を搾取する以外に興味がありませんから、社会が歪んでしまっても気にしませんでしたし、そして当然の話ですが、民衆を高度教育することもありませんでした。

このような具合ですから、社会の基礎となるインフラ、例えば官僚システムなどが常に腐敗した状態になって機能しなくなったりしました。つまり、“低開発”されてしまうと、社会がめちゃくちゃになってしまって、今さら“中核”のようになれといわれても、うまくいかないのです」

「発展しないのは、その理由があるってことですね」

「そうなんです。このような事実がだんだんわかりつつあって、世界がこれ以上拡張できず、世界システムが行き詰まるなかで、成長することを“周辺”に求めることも限界があることが露呈しつつあるのです。

BRICSのような途上国が先進国のようになって成長するわかりやすいストーリーをもてはやしたのは、成長の限界を迎えて投資先を求めていた先進国の投資家たち、特にアメリカの投資家たちでした。そもそもこのストーリーを最初に広めたのも、アメリカの投資銀行(=証券会社)です。これは、現在の覇権国であるアメリカが新しい国で、投資家も“歴史”をよく理解していない人が多く、歴史的な前提を無視して短絡的な議論をする傾向があることも大いに影響していると思いますね」

「歴史を知ることって、本当に大切なんですね」

「物事には原因があって、結果があるわけですからね。原因を知らないと、真実を知ることができません。そういう意味で、歴史を勉強するのは大切なことだと思います。さて、長々と世界システムのお話をしましたが、いかがですか? 我々がどういう時代にいるのか、わかりましたか?」

「壮大な話で目が回りそうですけど、とにかく大きな変化を迎える時代にいることがよくわかりました」

絵玲奈は、今まで聞いたことのないスケールの話に、少し興奮気味に言った。

「そもそも、我々は自分のおじいさんやおばあさんの生きていた社会よりも成長した社会に生きるのが当たり前だし、自分たちの子孫もそうだと思っています。でも、このようなことが起きているのは数千年、数万年の人類の歴史において、世界システムが始まり産業革命が起きてからのほんの数百年間のことに過ぎないのです」

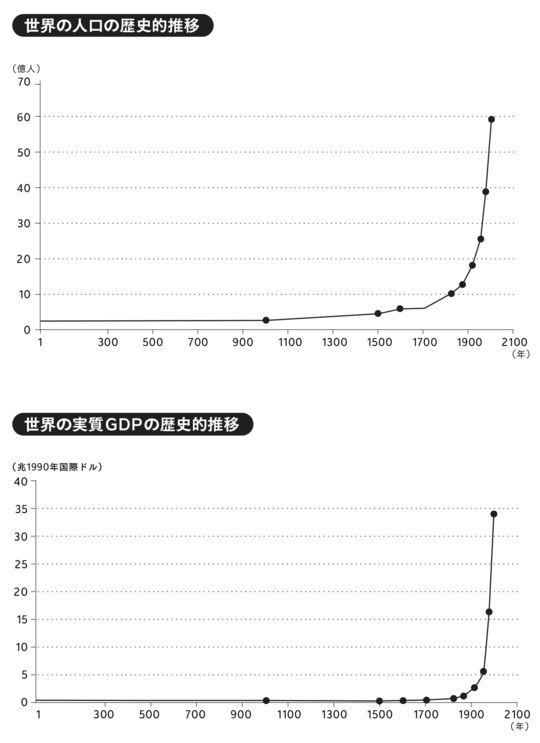

教授は絵玲奈にグラフを渡した。

「これを見てください。アンガス・マディソン氏の『経済統計で見る世界経済2000年史』という本によれば、人口は紀元1年2.3億人、1000年2.7億人、1700年6.0億人、1998年59.1億人というふうに、1700年かけて3倍になった人口が1700年から2000年の300年間で10倍になっています。この数百年の人口や経済の成長が爆発的であることはグラフを見てもらえば一目瞭然だと思います。感覚的に見ても限りある地球において、このような指数関数的な成長を持続していくことが不可能であることは明らかでしょう」

「たしかに、そうですね……」

今まで考えたことがなかったけれど、教授にグラフを見せられて、その極端な爆発的な人の増え方に絵玲奈は驚いた。

「我々は、成長するのが当たり前だと思って生きていますし、社会のシステムもそれを前提につくってしまっています。でも、それはこの数百年の間に極端に起きただけのことであって、決して当たり前のことではないのです。

というわけで、今日までのゼミで、我々が“賢者の石”を使い果たし成長の限界に到達して人口の減少が議論されるような《人類が初めて経験する新しい時代》にいることがわかってもらえたと思います。さて、ではいよいよ最初の話に戻って、このようなまったく《新しい時代》にいるのに、今までどおりに生きようとする既得権益層がどのように世の中を歪めて、我々を不安に陥れているのかをお話ししましょう」

「おじいさんやおばあさんが、人々を不安に陥れているって話でしたよね。教授」

※『増補版 なぜ今、私たちは未来をこれほど不安に感じるのか?』からの「前期」部分の紹介はこれで終了です。次回以降は、書下ろしの特別篇をはさみ、「後期」部分の一部を公開していきます。