夫婦で家事・育児を

シェアできるようサポート

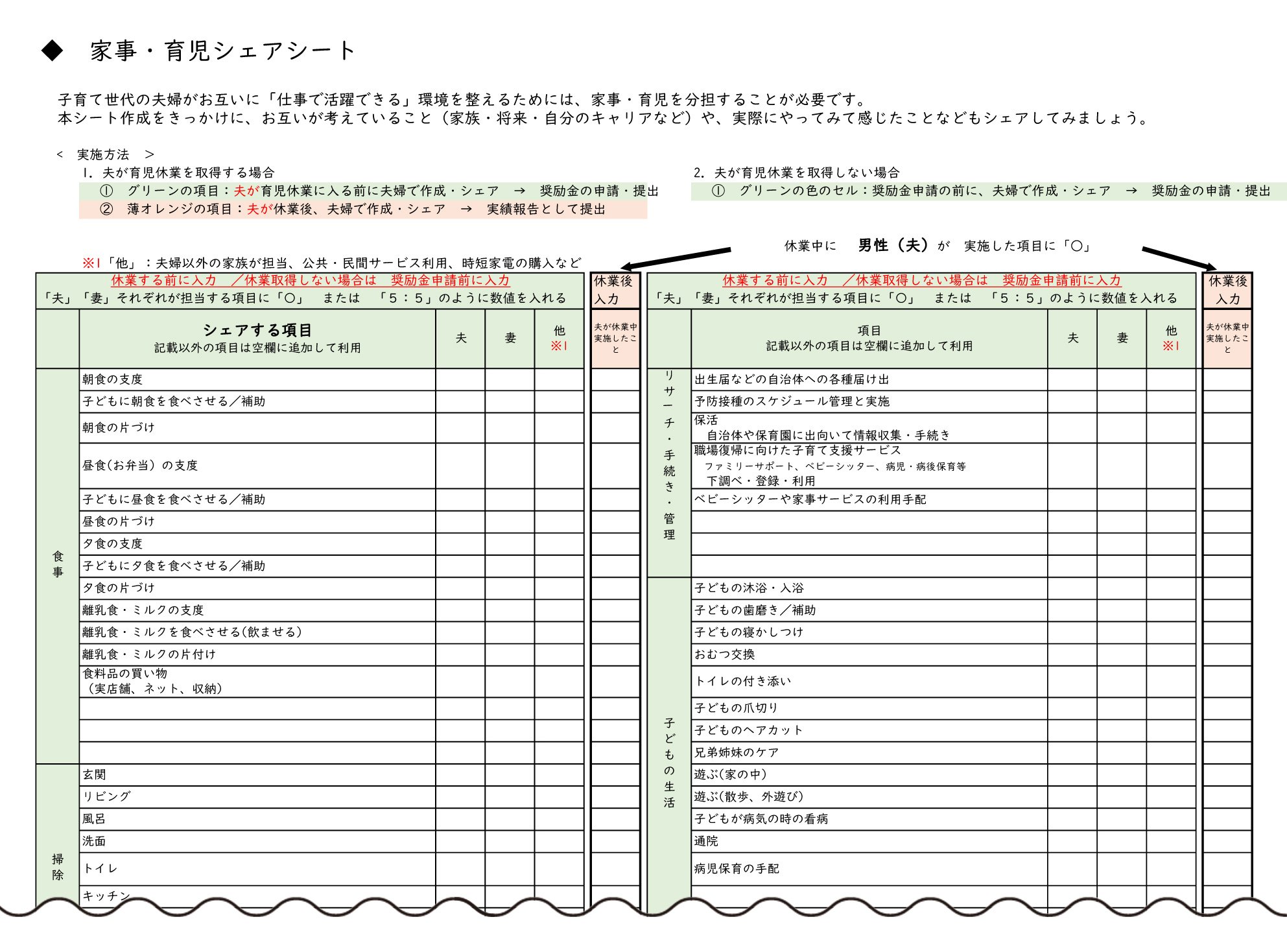

奨励金の支給を受ける際、同社ではただ育業するだけでなく、「パートナーと家事や育児をシェアした」という実績が求められる。まずは育業する前に、家事や育児をどのようにシェアするか、項目や分担割合を計画し、この計画に沿って実践、その結果を復職後に報告するというかたちになっているのだ。ここで活用されるのが、同社オリジナルの「家事・育児シェアシート」である。

家事・育児シェアシート。家事や育児全般にわたるTO DOが細かく記載されており、夫と妻がどのように分担するかを記入できるようになっている

家事・育児シェアシート。家事や育児全般にわたるTO DOが細かく記載されており、夫と妻がどのように分担するかを記入できるようになっている拡大画像表示

シートは、家事・育児で想定される作業を並べた「TO DOリスト」の形式になっている。例えば「食事」なら、朝食の支度、子どもに朝食を食べさせる、朝食の片付け……と続き、「洗濯」も、洗濯機を回す、畳む、収納する……と細かく分解した作業が列挙されている。初期設定では60項目だが、家庭の事情に応じたカスタマイズも自由にできる。

「家事を『洗濯』や『育児』のような大きな名詞でイメージするのではなく、『洗濯機を回す』『取り入れる』『ミルクを飲ませる』『寝かしつける』といった動詞として捉え直すと、やるべきことが明確になります。このように分解すれば、あまり家事の経験がなかった男性でも分担しやすい。家事・育児は複雑ですし、家庭ごとの最適解を見つけるにはやはり3カ月は必要だと思うので、長期育業がもっと増えてほしいですね」と佐伯上席執行役員。

「長期育業」を、家事や育児のエントリー期間と捉え、新入社員がビジネス研修で業務の基本を身に付けるかのような学びをバックアップしようというのだ。こうした取り組みは確実に功を奏しており、復職後のアンケートでも7割が「家事・育児に取り組む意識が変わった」と回答しているという。

「10年前に奨励金を導入したときは『育児に対する経済支援』が主眼だったので一律の金額を支給していましたが、一昨年のアップデートでは、家庭内での家事・育児のシェアをしっかり促進できるように進化させました。家事・育児が苦手という男性の多くは『したくない』のではなく『やり方が分からない』のが実態です。その間を埋めるサポートを、これからも充実させていきたいと思います」(佐伯上席執行役員)