受講者の記憶に長く残る

適切な教育・訓練のあり方とは

さて、ここからはセキュリティ対策をより盤石なものにするために、少し視野を広げて、適切な「教育・訓練」のあり方を考えてみたい。

教育は「教え、育む」ものだと言われる。訓練は「実際に行い習熟させる」ものとされる。教育・訓練は最も重要な取り組みだが、一方通行的で役に立たない教育・訓練もよく見受けられる。

(1) 確実な記憶方法

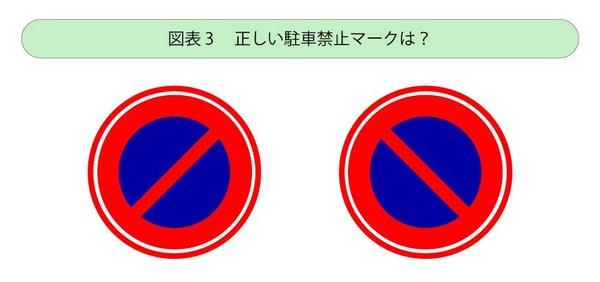

街で「駐車禁止」マークをしばしば目にするが、あなたはどんなマークか本当に理解できているだろうか。図表3で示すクイズに正答する人は、実のところ少ない。 2択問題であるため、適当に選んでも正答できるが、理由まで正答できる参加者はとても少ない(実際に開かれた損害保険会社向け研修でも同じ結果だった)。

自動車教習所では、「マークを比較し、由来を教える」必要はなく、「正しいマークを示せば十分」で、斜線が左でも右でも問題ないだろう。しかし交通標識では、“左上から右下”の斜線が禁止を示すが、これは、「No Parking」のNを象徴したものと伝えれば、受講者は他の標識も覚えやすくなる。

セキュリティ教育・訓練でも、「教育効果を高める伝え方」として、間違いやすいものを比較し、由来まで説明すれば、長く受講者の記憶に残るはずだ。

(2) 経験の重要性

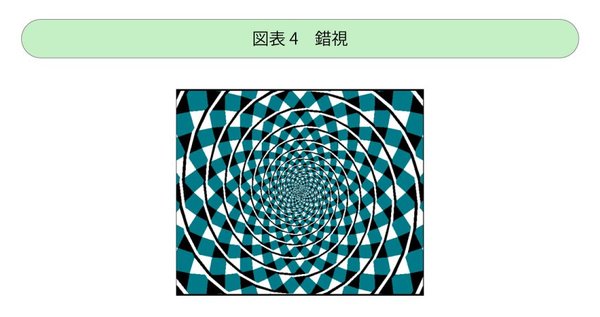

図表4を見て、あなたはどう思うだろうか。一度も見たことがない人の多くは「渦巻き」と答え、以前この図を見たことがある人は、異なる回答をするはずだ。

この図は、「フレーザの錯視」という一種の“だまし絵”で、実は渦巻きではない。適当に1つの線をたどれば円になる。もし一度も見たことがない人が、「この渦巻き状の図を見て下さい」と言われると、そのまま信じてしまうことだろう。

情報セキュリティ教育でも、言われたことをうのみにするのではなく、それが事実かなどを確認する感性や考え方が必要になる。