「金」が人類最初の戦略物資だった

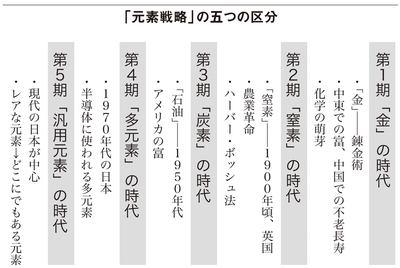

箱根会議を主宰した村井眞二氏は、元素を主役とした「元素戦略」は「今回が実は五度目」であるという。たいへん興味深い話なので、紹介しておこう。

世界史的に見れば、人類は常に、「貴重な元素を、他の安価な材料で代替したい」という「元素戦略」の発想をしてきたという。その多くは「戦略物資」としても利用されてきた。

まず、最初の「元素戦略」は「金(ゴールド)」から始まった。いわゆる「錬金術」である。成功しなかった「元素戦略」は、この錬金術だけである。

紀元1000年~1300年にかけては、「金」が最重要な戦略物資だった。中東では無限の富を生むものとされ、中国では不老不死の長寿のクスリと期待された。ヨーロッパでも錬金術が盛んに研究され、それが化学の礎ともなった。後世の科学者ニュートン(1642~1727)でさえ、錬金術師の一人であった。

1900年頃になると、次の「元素戦略」のターゲットになったのが「窒素」である。この二番目の錬金術はイギリスが発祥の地となった。当時のヨーロッパでは、産業革命後の爆発する人口増に対応するため、食料を大増産する必要が生じた。こうして農業用の肥料として窒素が大量に必要になり、一時期はチリ硝石の輸入に頼っていたが、チリ硝石が限りある資源であり、その枯渇も心配されたことから「空気中に無限にある窒素」を取り出すことが急務となった。

こうして、窒素が「金」の次の新たな戦略物資となった。農業は土壌から栄養分を奪い取って作物を育てるため、その分、土壌の窒素やリンなどが減少する。19世紀~20世紀初頭、急速に進む人口増に対し、人工的に「窒素、リン酸、カリ」の三大肥料を土壌に補充する必要性に迫られていたのだ。「有限のチリ硝石を使わず、無限に近い空中窒素の固定」という考え方は、現代の「元素戦略」を彷彿とさせる。

空中窒素の固定法にもいろいろあり、電弧による空中電弧法、カーバイドを使った石灰窒素法などがあったが、なかでも1910年代にドイツで開発されたハーバー・ボッシュ法は農業の収穫に大きく寄与し、小麦の生育に適さないドイツでは、「水、石炭、空気からパン(小麦)をつくる方法」とさえいわれた。このようにして、「気体の錬金術」が生まれた。

三番目に、1950年代に入って石油時代が到来した。アメリカを起点に石油の大消費時代が始まった。石油、すなわち有機物質であり、その組成の中心「炭素」が戦略物資になった。

四番目には、1970~1980年代に「多元素」が重要な戦略元素になった。

この発信地は日本である。日本が部材(部品・材料)の競争力を高めるために、徹底的に多種多様な元素を投入した。たとえば半導体では各種の元素が使われ、それが性能、品質の大幅な向上に寄与した。一般に半導体というと、シリコン、ゲルマニウム、セレン、テルルなどが知られているが、その製造プロセスでは上記の表のように数限りない元素を添加し、その安定生産、機能向上に役立てている。

多元素という点では、鉄鋼業も同様だ。鉄にチタンやニオブなどさまざまな元素を微量添加していくことで、曲がるけれども強いといった世界一の鉄(ハイテン、DP鋼、TRIP鋼など)を次々に開発していった。ニオブを鉄鋼に加えることで、軽量で強靱な鉄鋼をつくることができるため、クルマの鋼板、ジェットタービンエンジンなど大きな市場に利用される。鉄鋼業界にとってニオブは欠かせない。

その次の五番目の主役は何か──これこそ「元素戦略」の対象、「汎用元素」である。高価で、しかもごく微量しか存在しない希少元素を、ごく普通の「汎用元素(ありふれた元素=ユビキタス元素)」に置き換えていくことがターゲットとなった。もちろん、その震源地は日本であり、出発点は2004年の箱根会議である。

汎用元素の時代になると、戦略元素の機能開発によって日本の競争力が高まるし、それをどう運用するかというノウハウが、各企業の競争力の最先端を担うだろう。

こうして、1.金、2.窒素、3.炭素、4.多元素、そして5.汎用元素という流れで、「戦略元素の歴史」がつくられてきたのではないか──この村井氏の「元素戦略」の大きな歴史の流れを聞くと、私たちはいま、新しい時代のまっただなかにいることを実感する。