現在のステーブルコイン市場では、米ドル建て(※)のUSDTやUSDCが圧倒的なシェアを誇っているが、近年では新たな選択肢としてユーロ建ての「仮想通貨(暗号資産)EURC」が注目を集めている。

※1トークンが原則として1米ドルの価値を維持するよう設計された、米ドルペッグ型のステーブルコイン

ステーブルコインとは、特定の資産(米ドルやユーロなど)に価値が連動されるように設計されたトークンのことであり、決済手段や資産の保全、分散型金融(DeFi)における担保資産として幅広く活用されている。

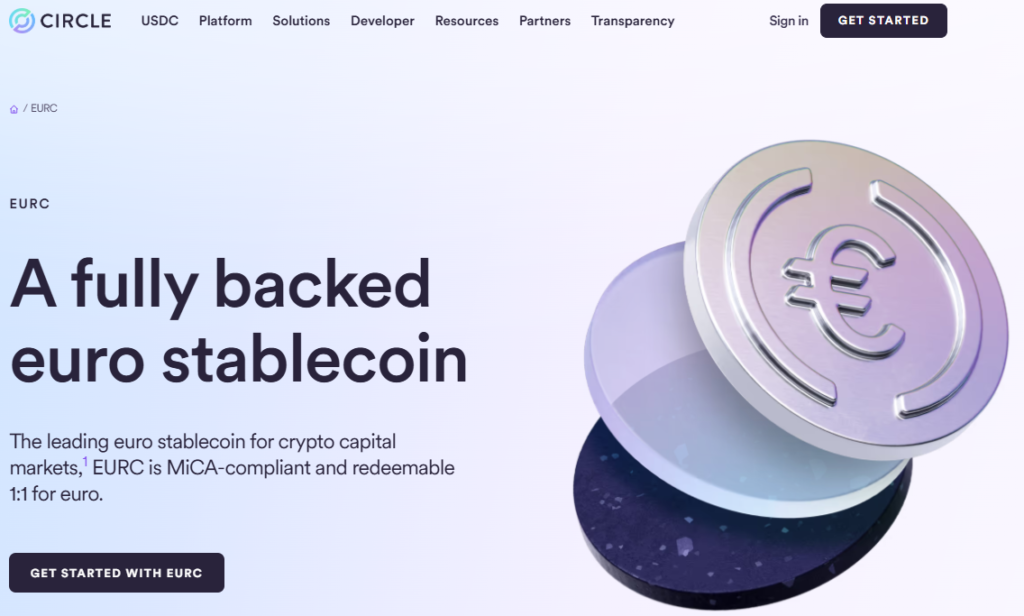

EURCとは、米国のフィンテック企業であるCircle社が発行するユーロ連動型のステーブルコインであり、1 EURCが原則として1ユーロの価値を維持するよう設計されている。

今回の記事では、EURCの特徴や将来性、そして注意点までを詳しく解説する。

- 仮想通貨EURCは、ユーロに連動するよう設計されたステーブルコイン

- EURCの発行元である米国のCircle社は、ドルペッグ型ステーブルコインのUSDCの発行元としても知られている

- EURCは、イーサリアムを含む複数のブロックチェーンに対応しており、汎用性が高い

- EU圏において、ユーロ建てデジタル資産としてのEURCの需要は急速に拡大している

- 仮想通貨取引を始めるなら国内大手取引所のSBI VCトレードが利用できる

EURCは、ユーロ圏におけるデジタル通貨の重要な担い手となりうる仮想通貨の一つであるが、現時点では日本国内の取引所では取り扱われていない。

一方で、EURCの発行元であるCircle社が発行する米ドル建てステーブルコイン「USDC」は、国内の仮想通貨取引所であるSBI VCトレードにて取り扱われている。

ステーブルコインに興味がある方は、まずはSBI VCトレードでUSDCを手に入れ、その仕組みや利便性を体験してみるのも良いだろう。

この機会に、SBI VCトレードの公式サイトをチェックしてみてほしい。

仮想通貨EURCとは?

| 名称 | EURC |

|---|---|

| ティッカーシンボル | EURC |

| 価格* | ¥185.30(約1.0EUR) ※ユーロ建てステーブルコイン ※取引状況に応じて変動する可能性あり |

| 時価総額* | ¥56,795,379,548.07 |

| 時価総額ランキング* | 125位 |

| 発行元 | Circle Internet Financial, LLC |

| ブロックチェーン | Ethereum、Avalanche、Solana、Stellar、Base |

| 国内取引所での取り扱い | なし |

EURCは、米国のフィンテック企業Circle社が発行するユーロ(※)建てのステーブルコインである。

※ユーロ(Euro / EUR)は、EU(欧州連合)加盟国の一部で導入されている共通通貨であり、複数の国で広く流通している。

Circle社は、米ドルに連動するステーブルコイン「USDC」の発行元でもある。EURCは2022年6月に発表され、同年6月30日よりEthereum上で利用可能となった。

以降、Avalanche、Solana、Stellar、Baseといった複数のブロックチェーンに対応(※)し、マルチチェーン展開を進めている。

※一部のチェーン(例:Polygon)でもEURCが流通している可能性もあるが、Circle社による公式サポートは確認されていない。

EURCは、1トークンあたり1ユーロと等価になる(1:1でユーロとの交換が可能になる)よう設計されており、発行されたトークンは100%ユーロ建ての資産で裏付けられている。

Circle社は、米ドル建てステーブルコインUSDCの発行元としても知られており、EURCもUSDCと同様のフルリザーブモデル(※)を採用しているため、価値の裏付けに関する透明性と安定性に優れているとされている。

※発行されているすべての通貨(この場合はステーブルコイン)に対して、同額の法定通貨やそれに準ずる安全資産を100%保有している仕組み

さらに、EUの仮想通貨規制「MiCA(Markets in Crypto-Assets)」に準拠している点においても、高い制度的信頼性が確保されている。

仮想通貨EURCの特徴

まずは、仮想通貨EURCの特徴について説明する。

- 完全な裏付け資産と高い透明性

- マルチチェーン対応と高い相互運用性

- MiCA準拠による規制対応

完全な裏付け資産と高い透明性

EURCは、発行元であるCircle社が「フルリザーブ型(完全裏付型)」で運用しており、発行済みトークンの全量に対して100%ユーロ建ての資産を保有しているとされる点が大きな特徴である。

Circle社は、EURCのリザーブ資産に関して、第三者監査機関であるGrant Thornton LLPによる月次の証明書(アテステーション)を受けており、その内容を一般に公開している。

この監査により、発行済みEURCと同額のユーロ建て資産を保有していることが独立した立場から確認されており、信頼性向上に寄与している。

このような運用体制は、ユーザーにとって「いつでも1 EURC = 1ユーロで償還できる」という信頼感の根拠となっている。

※この1:1の償還は、Circle社との直接取引(「Circle Mint」を通じた法人顧客向けのサービス)に限定されており、一般ユーザーが取引所などを通じてEURCを売買する場合には、需給の影響により価格が変動する可能性がある。

※Circle Mintとは、法人顧客がユーロや米ドルなどの法定通貨と、EURC・USDCなどのステーブルコインを相互に交換(ミントおよび償還)できる、Circle社が提供する専用プラットフォームである。

ステーブルコインの市場においては、Tether社が発行するUSDT(テザー)など、一部の銘柄について過去にリザーブ資産の内訳が不透明であると指摘された事例も存在する。

この点において、EURCはCircle社の高い情報開示姿勢と毎月の監査体制により、信頼性の高いユーロ建てステーブルコインとしての地位を確立ようとしている。

マルチチェーン対応と高い相互運用性

EURCはEthereumでの発行を起点として、Solana、Avalanche、Stellar、Baseといった複数の主要なブロックチェーンにも対応を広げている。

これにより、異なるネットワーク間での利用や移動が可能となり、ユーザーはガス代(取引手数料)や処理速度に応じて最適なチェーンを選ぶことができる。

例えば、Solanaでは高速かつ低コストな送金が可能であり、DeFiユーザーにとって魅力的な選択肢となっている。

また、Circleは「Circle Mint」というプラットフォームを通じて、法人顧客に対しEURCの発行・償還・移転をAPIベース(※)で提供している。

※APIベースとは、システム同士が自動で情報を連携することで、高速かつ効率的な取引を可能にする仕組みを指す。

これにより、フィンテック企業や決済事業者が自社サービスにステーブルコインを統合しやすくして、ブロックチェーンの利便性を向上させようとしていると考えられる。

このように、EURCは単なるユーロ連動型トークンにとどまらず、複数チェーンに対応した「相互運用可能なデジタルユーロ」としての位置づけを強めようとしている。

MiCA準拠による規制対応

EURCは、EUにおける仮想通貨規制「MiCA(Markets in Crypto-Assets)」に準拠して発行されている点で、他の多くのステーブルコインと一線を画す存在である。

Circle社は、フランスに設立した法人「Circle France」を通じて電子マネー発行ライセンスを取得しており、MiCAが求める厳格な要件を満たす形でEURCを発行している。

MiCAは、EURCを「電子マネートークン(EMT)」として分類(※)したうえで、完全な準備金による裏付けや第三者機関による安全な保管、準備金に関する定期的な報告などの要件を定めている、

※MiCAはステーブルコインを「電子マネートークン(EMT)」と「資産参照トークン (ART)」の2つのグループに分類している。

これにより、EU域内におけるEURCの法的信頼性が担保され、EU加盟国の銀行・金融機関・企業との連携が容易になる。

規制当局(MiCA規制の施行・監督を担当する各機関)にとっても、MiCA準拠のトークンは監視と統計の対象となりやすいため、将来的には、より公的な金融インフラとしてEURCの活用が進む可能性が期待される。

ライセンスを取得した発行体が説明責任を担うことにより透明性を保つことになるので、ユーザーのEURCへの信頼性は一層高まるだろう。

仮想通貨EURCの価格動向

- EURC/USDC

- EUR/USD

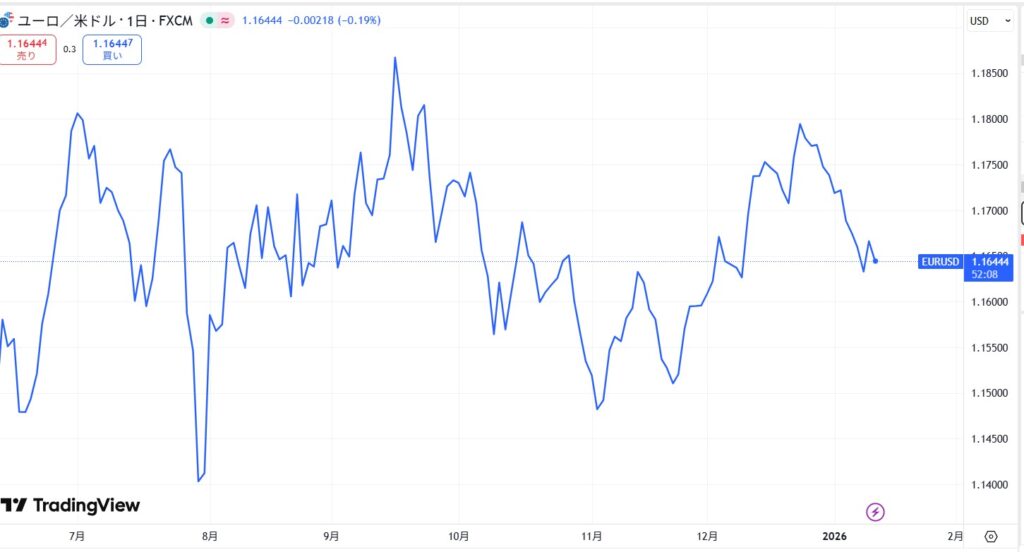

次に、ユーロ建てステーブルコインと米ドル建てステーブルコインのペアである「EURC/USDC」と、法定通貨間の為替レートである「EUR/USD(ユーロ/米ドル)」の2つのチャートを比較しながら、EURCのこれまでの価格動向を確認する。

EURCは1トークンが1ユーロと等価になるよう設計されたステーブルコインである。そのため、両チャートは完全に一致しないまでも、基本的に連動した動きを示していることがわかる。

EURCはユーロと1:1で価値が連動するように設計されたステーブルコインであるため、ユーロに対しては価格の変動がほとんどない。

そのため、特にユーロ圏のユーザーにとっては、EURCは自国通貨(ユーロ)建ての資産価値を維持する手段として有効に機能しうる。

取引所の流通価格は需給により短期的に若干乖離(ユーロの価格を上回るか下回ること)が生じることもあるが、EURC/USDCとEUR/USDの価格は概ね連動しているため、長期的には1EURCはほぼ1ユーロに収束すると考えられる。

EURCはユーロと連動した価値移転手段として設計されており、特に国際送金や決済といった用途において、この為替連動性が強みとなっている。

仮想通貨EURCの将来性

次に、仮想通貨RUECの将来性について、以下の観点から考察する。

- 欧州市場における需要の高まり

- DeFi領域での活用拡大

- クロスボーダー決済への応用

欧州市場における需要の高まり

EURCは、EU圏におけるステーブルコイン需要の高まりとともに注目を集めている。

特に、米ドル基軸のステーブルコインが圧倒的多数を占める市場において、ユーロ建てのステーブルコインとしてEURCが提供する選択肢は、欧州の事業者や個人ユーザーにとって重要な意味を持つ。

ブロックチェーンデータ分析プラットフォームRWA.xyzのデータによると、EURCの供給量は過去最高の2億4,600万ドル相当に達し、1年前と比べてドル換算ベースで43%増加した。

この背景としては、地政学的リスクの高まりなどを背景に為替相場が不安定化した際、欧州市場では、為替リスクを抑えるために自国通貨であるユーロと連動するEURCを選好する需要が一部で高まった可能性がある。

また、CircleがMiCA準拠のステーブルコイン発行体としてEU域内で信頼を獲得しつつあることなどが考えられる。

さらに、欧州中央銀行(ECB)によるデジタルユーロ「CBDC(Central Bank Digital Currency = 中央銀行デジタル通貨)」のプロジェクトの準備が進んでいることも、民間発のユーロ建てデジタル資産「EURC」に対する関心を高める要因になっていると見られる。

DeFi領域での活用拡大

DeFiの分野でも、EURCの利用は着実に広がりを見せている。

特に、Uniswapを含む主要プラットフォームでは、EURCを取引ペアとして採用する動きが進んでいる。

ユーロ建て資産であるEURCの特徴は、米ドル建てのUSDCやUSDTとは異なる通貨ペアの創出を可能にし、ヨーロッパ市場におけるDeFi利用者の通貨ニーズに直接応えるものである。

この特徴は、現地通貨での利回り運用や、為替ヘッジを伴わない取引の実現を可能にするという側面を持つ。

また、CircleはDeFiとの親和性を高めるため、スマートコントラクトのセキュリティ監査やインターフェースの整備にも注力しており、開発者エコシステムへの参加も推進している。

このように、EURCは単なる決済手段を超え、プログラム可能で利便性の高い金融資産としての役割を担うことを目指している。

クロスボーダー決済への応用

国際送金や貿易決済といったクロスボーダー用途においても、EURCは従来の銀行インフラを補完する手段として注目されている。

銀行を介したSWIFT送金では、着金まで数営業日を要し、手数料も高額になるが、ブロックチェーンを活用したEURCでの送金は、数分以内で完了し、手数料も大幅に抑えられる。

例えば、欧州とアフリカ間の貿易において、ユーロ建てで取引をおこなう企業がユーロの代わりにEURCを用いることで、為替手数料や送金遅延といったリスクを軽減できる。

それ以外にも、EU圏外に住む出稼ぎ労働者が本国の家族に送金するケースや、B2B決済における資金移動の効率化など、さまざまなユースケースが想定される。

このように、国境を越えた取引の効率化を支えるインフラとして、EURCの活用が今後一層広がっていくと期待される。

仮想通貨EURCの注意点・リスク

将来性が期待される仮想通貨EURCではあるが、以下のような注意点やリスクも挙げられる。

- 国内の法規制が及ばない

- デペッグのリスクがある

国内の法規制が及ばない

EURCは、発行元であるCircle社がEU域内のフランス法人を通じて発行しており、EUの暗号資産規制「MiCA」に準拠して運用されている。

したがって、日本国内における仮想通貨交換業者や電子決済手段提供業者に対する金融庁の監督下には直接置かれておらず、この点について、日本の利用者は充分に注意しておく必要がある。

国内で発行されたステーブルコインであれば、資産の返還請求や苦情対応の仕組みが法律で整備されており、利用者の権利が保護されている。

一方、EURCのような国内未上場のステーブルコインは、海外の取引所や海外のウォレットサービスを利用することで日本の利用者でも保有することは可能なものの、利用環境によって法的保護の範囲が異なる。

海外のサービスを利用してEURCを取引する場合、為替手数料や送金コストだけでなく、海外の規制リスクや、カストディリスク(取引所やウォレットの破綻・不正による資産喪失)、さらにハッキングなどによるセキュリティリスクにも晒される可能性がある。

したがって、日本居住者がEURCを取引・保有する際には、国内法の適用外となる可能性を踏まえ、リスクを理解したうえでの利用が求められる。

デペッグのリスクがある

EURCは「1EURC=1ユーロ」となるよう設計されたステーブルコインであるが、その価値が常に安定しているとは限らない。

市場環境や流動性の変化、あるいは発行体の資産管理上の問題などにより、一時的に価値が乖離する「デペッグ(本来の価格とのズレ)」が発生するリスクがある。

EURCは100%ユーロ建て資産によるフルリザーブ型であり、資産の担保率や透明性も高いとされているが、取引所において1EURC=1ユーロの価格を常に維持することが保証されているわけではない。

たとえステーブルコインであっても、仮想通貨市場全体で不安感が強まり、投資家が一斉に資産を手放すような状況では、売却圧力が高まり、流動性の低下によって一時的な価格乖離が起きる可能性がある。

加えて、他のステーブルコインと比較するとEURCの流動性がまだ限定的であることも、デペッグを引き起こす要因となり得る。

そのため、投資家やユーザーがEURCを資産保全手段として利用する際には、常に1ユーロで換金可能とは限らないというリスクを意識し、慎重に利用する必要がある。

仮想通貨EURCに関してよくある質問

- 「EURO Coin」や「EUROC」はEURCと同じものですか?

-

「EURO Coin」や「EUROC」は、現在のEURCと同一の仮想通貨である。

これらは、Circle社がEURCを発行した当初に用いていた旧名称および旧ティッカーシンボルであり、かつては「Euro Coin(EUROC)」として展開されていた。

しかし、Circle社はブランド統一とユーザーの混乱防止を目的に、2023年より名称とシンボルを「EURC」に変更しており、現在の正式名称・シンボルは「EURC」である。

なお、「Europa Coin」など、名称が似ているもののCircle社とは一切関係のない仮想通貨プロジェクトも存在する。

加えて、ステーブルコインや有名銘柄を装ったスキャムコイン(詐欺コイン)が存在する可能性もあるため、誤って別の仮想通貨を購入してしまわないよう注意が必要である。

- EURCとUSDCの違いは何ですか?

-

EURCとUSDCはいずれもCircle社が発行するステーブルコインであるが、裏付けとなる法定通貨が異なる。

EURCはユーロを基軸とし、主にユーロ建ての現金で完全に担保されているのに対し、USDCは米ドルを基軸として運用されている。

両者ともにフルリザーブ型で高い透明性と監査性を誇る点では共通しているが、利用される地域や用途には違いが見られる。

USDCは米国を中心としたグローバル市場で広く利用されているのに対し、EURCはユーロ圏の企業や個人にとって特に利便性が高い。

仮想通貨EURCのまとめ

今回の記事では、仮想通貨EURCについて解説した。

- 仮想通貨EURCはユーロペッグ型のステーブルコインであり、ユーロと1:1で交換可能になるよう設計されている

- EURCはUSDCと同じくフルリザーブモデルを採用しているため、高い信頼性を備えている

- EURCはEUの規制「MiCA」に準拠しているため、法的な規制に基づいて運用されている

- 市場の状況やその他の要因により、「1EURC=1ユーロ」の価格を維持できない可能性もある

- 仮想通貨取引を始めるなら国内大手取引所のSBI VCトレードが利用できる

EURCは、Circle社が発行するユーロ建てのステーブルコインであり、透明性や規制準拠性といった観点で高く評価されている。

現在、EURCは欧州市場において利用が拡大しており、企業や個人がグローバルな資金移動や金融インフラの再構築を目指す中で、EURCが果たす役割は今後ますます大きくなるだろう。

EURCは現時点では日本の取引所には上場していないが、EURCと同じくステーブルコインであるUSDCであれば、国内の大手取引所SBI VCトレードにて取り扱われている。

ステーブルコインに興味がある人は、SBI VCトレードの公式サイトをチェックしてみてほしい。