JPYCは、法的に「電子決済手段」として分類される、日本円に連動したステーブルコインである。

JPYCは、価格変動のリスクが少ないため、個人利用や法人間決済など幅広い用途で利用できるよう設計されている。

この記事では、JPYCの特徴、将来性、リスクなどについて詳しく解説する。

- JPYCは、日本円と価値が連動しているステーブルコインの一種である

- JPYCは、法的に「電子決済手段」として分類されている

- 金融庁が承認し2025年10月27日より発行開始

- JPYCは2025年に制度区分を“前払式支払手段”から“電子決済手段”へ移行している

- 仮想通貨(暗号資産)取引を始めるなら、国内大手取引所のコインチェックが利用できる

2025年10月27日より日本円連動型ステーブルコイン「JPYC」が正式に発行されており、専用プラットフォーム「JPYC EX」から発行が可能だ。

JPYCをきっかけに、日本でのステーブルコイン市場が加速する可能性もある。

まずは仮想通貨に触れてみたいという方には、取扱銘柄が豊富で初心者にも使いやすいと評判のコインチェックが最適だ。

500円という少額からビットコインの購入を始められるため、初めて方でも安心して利用できる。

仮想通貨取引所の口座をまだ持っていない人は、コインチェック公式サイトをチェックしてみてほしい。

\500円から簡単に始められる!/

JPYCとは

| 名称 | JPYC |

| 価格* | 約¥1.00 |

| 運営主体 | JPYC株式会社 |

JPYCは、日本円と価値が連動しているステーブルコインの一種である。1JPYCは基本的に「1円」に連動しているため、一般的な暗号資産と比べると価格変動のリスクが少ない。

また、JPYCは仮想通貨であると誤解されることが多いが、厳密には仮想通貨ではなく、資金決済法上の「電子決済手段」として設計されている。

そのため、法人間取引やWeb3サービス連携、個人利用まで幅広いユースケースが想定されている。

※JPYCは2025年に制度区分を“前払式支払手段”から“電子決済手段”へ移行している。

【最新】LINEとJPYC、ステーブルコイン普及に向けて連携へ

JPYC株式会社は、LINEヤフー傘下のLINE NEXTと、円に価値を連動させたステーブルコイン「JPYC」の導入に関する基本合意を交わした。

目指すのは、LINEアプリを通じたユーザーの自然な利用環境の実現。

LINE NEXTが提供予定の新ウォレット機能を軸に、JPYCの流通促進や日常での決済・報酬システムへの展開が想定されている。

協業では、技術面での接続性や、ユーザー体験を高める実証プロジェクトの実施も視野に入れる。

JPYCをLINEという日常的なプラットフォームに取り込むことで、Web3の浸透を促進する一手としたい考えだ。

2025年10月27日よりJPYCの発行開始

日本初の日本円建ステーブルコイン「JPYC」が2025年10月27日より正式に発行されている。

資金移動業者として登録されたJPYC社は、独自プラットフォーム「JPYC EX」を通じて発行と償還を提供。

ユーザーは自身のウォレットで直接JPYCを管理でき、即時の送金や受取が可能だ。

JPYCはブロックチェーンを用いることで手数料が低く、高速な取引が実現されている。

DeFi分野での活用はもちろん、海外送金や中小事業者の資金繰り改善にも効果が見込まれる。

今後は実店舗決済や会計業務への応用も進展し、日本円による新たな経済圏の形成が期待される見通しだ。

JPYCの特徴

ここからは、JPYCの特徴について詳しく見ていこう。

- 電子決済手段

- 幅広いユースケースに対応

- 実店舗・SaaS・Web3領域での新経済圏構築

電子決済手段

2025年6月1日をもって、JPYC Prepaid(前払式支払手段)の新規発行は終了した。

これに代わって現在発行されているのが、資金移動業者によって提供される電子決済手段としてのJPYCである。

最大の違いは、電子決済手段となったことで「1JPYC=1円」で日本円に償還できる点だ。

従来のプリペイド型とは異なり、資金の信頼性や流動性が大幅に向上することを意味する。

幅広いユースケースに対応

JPYCは、日常的な即時決済や送金はもちろん、給与支払い、法人間決済、Web3サービスとの連携、DAOの資金管理といった多様な用途に対応している。

特に国内外の送金においては、銀行を介さずに低コストかつ即時で利用できる点が大きな利点だ。

従来の金融インフラに依存しない、新たな経済活動の基盤としての役割を担っている。

実店舗・SaaS・Web3領域での新経済圏構築

JPYCは、日本円に連動するステーブルコインとして、特定の契約なしに自由に組み込める「開かれた金融インフラ」としての役割を担っている。

その特性により、業界や業種を問わず、さまざまな領域での導入が急速に進んでいる。

- リアル店舗での活用拡大:電算システムの決済網と連携し、全国規模の導入を見込む

- 業務プロセスに統合:ASTERIA WarpでJPYCによる資金移動の自動化を実装予定

- Web3ユーザーへ展開:HashPort WalletがJPYCに対応し、利便性を向上

- 企業資産の管理簡素化:N SuiteがJPYCを業務処理の標準トークンとして採用へ

- クレジット支払いに対応:nudgeカードでJPYC建ての支払いを可能に

- クリエイター支援の手段に:comilioでの報酬支払いにJPYCを導入

- 税務処理の効率化:CryptoLinCにてJPYCの取引記録を自動で処理予定

決済・業務効率化・Web3対応など、次世代の経済活動を支える基盤として活用の幅を広げており、新しい経済圏の構築が始まっている。

JPYCの買い方

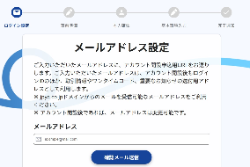

JPYCは、以下の手順で発行が可能だ。

- 基本情報を入力してアカウントを開設

- マイナンバーカードなどを使いスマホで本人確認を実施

- MetaMaskなどのウォレットアドレスを登録

- 銀行振込で入金し自動で確認・反映

- JPYCが発行され即時利用可能

まずは、JPYCの公式サイトにアクセスし、メールアドレスの登録を行う。

その後、個人か法人かを選択し、ログインパスワードを設定しよう。

その後、スマートフォンからアプリをダウンロードして、マイナンバーカードを使った本人確認を行う。

次に、MetaMaskなどのウォレット登録して、希望の発行額を入力後、指定された口座に日本円を振り込む。

登録するウォレットは、現時点でMetaMaskが推奨されているが、他のウォレットを使う場合は以下の条件を満たしている必要がある。

- WalletConnect機能に対応

- カスタムトークン追加機能がある

- 利用可能なネットワークに対応している

入金が確認されると、自動でウォレットにJPYCが発行・送付される。

発行されたJPYCは、すぐに送金・交換・決済などに利用可能だ。

1日あたりの取引には、以下のような制限もあるので注意してほしい。

| 発行 | 償還 |

|---|---|

| 1回3000円以上 1日100万円まで | 1回3000円以上 1日100万円まで |

発行・償還の手数料は無料で、かかるのは振込手数料とブロックチェーンのガス代のみとなっている。

仮想通貨取引におすすめの取引所

JPYCは、2025年10月27日より正式に発行されており、専用プラットフォーム「JPYC EX」から発行が可能だ。

こうした動きを背景に、日本国内でもステーブルコイン市場の拡大が加速する可能性が高まっている。

今後の動向に備え、まずは仮想通貨取引所の口座を開設し、すぐに取引を始められる環境を整えておくのがおすすめだ。

以下では、初心者にも使いやすく、信頼性の高い仮想通貨取引所を3社紹介する。

Coincheck

| 提供する取引の種類 | 現物取引(販売所・取引所) |

| 取り扱う仮想通貨 | 34種類 BTC、XRP、ETH、BCH、XEM、 LSK、LTC、ETC、XLM、MONA、 IOST、SAND、DOT、DOGE、FNCT、 CHZ、LINK、DAI、IMX、APE、MATIC、 AXS、WBTC、AVAX、SHIB、BRIL、BC、 PEPE、MASK、MANA、GRT、FPL、SOL、 TRX |

| 最小取引数量 (ビットコインの場合) | 現物取引(販売所):500円相当額 現物取引(取引所):0.005 BTC以上、かつ500円(相当額)以上 |

| 取引手数料 (ビットコインの場合) | 現物取引(販売所):無料、スプレッドあり 現物取引(取引所):無料 |

| 仮想通貨の送金手数料 (ビットコインの場合) | 0.0005~0.016 BTC |

| その他のサービス | Coincheckつみたて Coincheck IEO Coincheck NFT Coincheckでんき Coincheckガス Coincheckアンケート 貸暗号資産サービス Coincheckステーキング |

| 公式サイト | Coincheck公式サイト |

| 関連記事 | Coincheckの評判・口コミ |

Coincheckはマネックスグループ傘下の仮想通貨取引所で、ビットコインをはじめとして34種類の仮想通貨を取り扱っている。

レバレッジ取引のサービスはなく、現物取引に特化しており、取引の形式は「取引所」と「販売所」の2種類がある。

これら2種類のうち、取引所を利用してビットコインを取引する場合は、取引手数料がかからないようになっているため、ビットコインをメインの取引対象とするのであれば、Coincheckがうってつけだ。

また、Coincheckはシンプルで扱いやすい取引アプリが人気で、2019年から2024年にかけて、ダウンロード数No.1を獲得している。※対象:国内の暗号資産取引アプリ、データ協力:AppTweak

ダウンロードは無料でできるので、興味があるなら口座を開設する前に、口座開設の検討材料の1つとして取引アプリに触れてみてはいかがだろうか。

\500円から簡単に始められる!/

SBI VCトレード

| 名称 | SBI VCトレード |

| 提供する取引の種類 | 現物取引(販売所・取引所) レバレッジ取引(販売所) |

| 取り扱う仮想通貨 | 36種類 BTC、ETH、XRP、LTC、 BCH、DOT、LINK、ADA、 DOGE、XLM、XTZ、SOL、 AVAX、MATIC、FLR、OAS、 XDC、SHIB、DAI、ATOM APT、HBAR、ZPG、NEAR NIDT、ALGO、APE、AXS BAT、CHZ、ETC、 MKR、OMG、SAND、 TRX、USDC |

| 最小取引数量 (ビットコインの場合) | 販売所:0.00000001BTC 取引所:0.00000001BTC レバレッジ取引:0.00000001BTC |

| 取引手数料 (ビットコインの場合) | 販売所:無料※スプレッドあり 取引所:Maker -0.01%、Taker 0.05% レバレッジ取引:建玉金額×0.04%/日 |

| 日本円の入金手数料 | 無料 |

| 日本円の出金手数料 | 無料 |

| 仮想通貨の入金手数料 | 無料 |

| 仮想通貨の出金手数料 | 無料 |

| 公式サイト | SBI VCトレード公式サイト |

| 関連記事 | SBI VCトレードの評判・口コミ |

SBI VCトレードはSBIグループのSBI VCトレード株式会社が運営する国内大手の仮想通貨取引所だ。

ビットコインを始めとしたメジャー通貨だけでなく、国内では珍しいマイナーな通貨も豊富に扱っている。

また、多くの関連サービスが提供されている点も特徴だ。

レバレッジ取引やレンディング(貸暗号資産)、仮想通貨の積み立てと、短期・長期の両方で利用しやすいサービスが多く、取引の選択肢を広げられる。

ぜひこの機会にSBI VCトレード公式サイトをチェックしてみてほしい。

bitbank

| 提供する取引の種類 | 現物取引(販売所・取引所) |

| 取り扱い銘柄数 | 44種類 |

| 最小取引数量 (ビットコインの場合) | 現物取引(販売所):0.0001 BTC 現物取引(取引所):0.0001 BTC |

| 取引手数料 (ビットコインの場合) | 現物取引(販売所):無料、スプレッドあり 現物取引(取引所):Maker -0.02%、Taker 0.12% |

| 仮想通貨の送金手数料 (ビットコインの場合) | 0.0006 BTC |

| その他のサービス | 貸して増やす(レンディングサービス) |

| 公式サイト | bitbank公式サイト |

| 関連記事 | bitbankの評判・口コミ |

bitbankは、豊富な銘柄を扱う仮想通貨取引所である。

販売所形式だけではなく取引所でもビットコインを含む44銘柄の取引が可能だ。

また、ほとんどの銘柄を取引所から売買できるため、取引コストを抑えられる点が魅力となっている。

セキュリティ面に力を入れていることも、bitbankの重要な特徴の1つであり、2018年には第三者機関からセキュリティ性能での日本一*の評価を与えられたこともある。*2018年10月3日 ICORating調べ

JPYCの将来性

ここからは、JPYCの将来性を考察してみよう。

- 日銀の穴埋め役に浮上

- JPYCがクレジットカード決済に対応へ

- JPYCがアプリ決済に対応、アステリアとMikoSea連携で利用拡大へ

- ブロックチェーン上での発行・償還・送金を実現するJPYC EXの開始

- 日本政府によるステーブルコインの推進

- 日本円ステーブルコイン市場における優位性

日銀の穴埋め役に浮上

円建てステーブルコイン「JPYC」が日本国債の新たな購入者となる可能性があると報じられた。

JPYC株式会社の岡部代表は、将来的に長期国債の保有を検討しているとし、政府関係者からもその期待が寄せられているという。

発行規模の拡大により、日銀が縮小する国債購入の穴をステーブルコインが補う可能性も指摘されている。

現在は短期証券中心だが、数年以内に日本国債8割・信託預金2割の構成を目指すとしている。

JPYCがクレジットカード決済に対応へ

JPYC株式会社は、ナッジ株式会社が提供するクレジットカード「Nudge」において、日本円建てステーブルコイン「JPYC」による返済を2025年10月に開始すると発表した。

国内初となるクレジットカード返済へのステーブルコイン導入となる。

これにより、世界1億5,000万超のVISA加盟店での利用分をJPYCで支払える環境が整う。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応チェーン | Polygon(サービス開始時) |

| 対象者 | 開始時は限定的 |

| 返済方法 | ナッジ指定のウォレットアドレスへのJPYC送金 |

ナッジカードは既存の銀行引き落としやATM払いなどに加え、新たに「ステーブルコイン払い」を提供。

指定ウォレットアドレスへJPYCを送金する形式を採用。開始当初はPolygonチェーンを活用し、対象は一部ユーザーに限定。

オンチェーンと既存金融インフラの接続により、ステーブルコインの実用シーンが大きく広がる見通しだ。

JPYCがアプリ決済に対応、アステリアとMikoSea連携で利用拡大へ

ソフトウェア開発のアステリアは、2025年9月にコード開発ツール「Click」を展開するMikoSeaをグループに迎える契約を締結した。

これにより、アステリアが出資するJPYC社がステーブルコイン「JPYC」を、Click上で支払い手段として利用できるようにする構想が明らかになった。

Clickはドラッグ&ドロップで簡単にアプリが作れるツールで、これまでに約7万本のアプリが生み出されている。

今回の連携により、開発者は手軽にJPYC決済を実装可能となり、小規模事業者にも有用な選択肢が広がる。

既存のノーコード製品群と統合することで、アステリアは法人から個人までをカバーする戦略を強化し、JPYCの実利用を促進する狙いだ。

ブロックチェーン上での発行・償還・送金を実現するJPYC EXの開始

日本円に裏付けられたステーブルコイン「JPYC」は、新たなサービス「JPYC EX」の開始しており、国内外の金融市場に新たな波を起こす可能性を秘めている。

JPYC EXはブロックチェーン上での発行・償還・送金を実現し、仲介機関を必要としない効率的な資金移動が可能となる。

貿易や給与支払い、海外送金など多様な用途に応用でき、将来的には世界の電子決済インフラとの連携も視野に入ったとされている。

さらに、大手企業との協業やDeFi領域での展開を通じ、円建て資金のグローバルな利活用が進むと期待されている。

規制整備が進む日本から世界に向けて、次世代の金融プラットフォームとしての地位を確立する可能性は十分にあるといえるだろう。

日本政府によるステーブルコインの推進

日本政府は、ステーブルコインの推進を明確に打ち出している。具体的には、「経済財政運営と改革の基本方針2023」において、利用者保護を考慮しつつ、ステーブルコインやセキュリティトークンの発行・流通を促進する取り組みを行うことが示されている。

このことは、日本円に裏付けされたステーブルコインであるJPYCの発行会社にとって、事業拡大のチャンスとなる可能性がある。

また、JPYCはプリペイド型支払手段として既に利用実績と基盤を有しているので、日本におけるステーブルコイン市場でリードする存在となる可能性がある。

※JPYCは2025年に制度区分を“前払式支払手段”から“電子決済手段”へ移行している

日本円ステーブルコイン市場における優位性

JPYC株式会社は、JPYCについて「日本円ステーブルコインの中で最も認知度が高く、パブリックチェーン上での発行・運営において豊富な実績を持つ唯一の存在」と位置づけている。

また、「日本円ステーブルコイン市場において99%以上のシェアを維持している」としている。

この実績と市場シェアは、日本円ステーブルコイン市場において、JPYCの優位性を示している。

さらに、JPYCの優位性を生かした事業拡大や、新たなライセンス取得による新規事業への展開などを通じて、さらなる成長が期待できるかもしれない。

JPYCのリスク・注意点

ここからは、JPYCの注意点やリスクについて詳しく解説する。

競合の激化

JPYCは、日本円ステーブルコインとして豊富な実績を持っている。このことは、今後の事業展開において大きなアドバンテージとなると言えるだろう。

しかし、今後銀行発行のステーブルコイン(DCJPY、Progmat Coin)の導入が進められており、これらが本格的に普及した場合、JPYCの市場シェアが脅かされる可能性は否定できない。

そのため、JPYCが技術的な優位性や早期参入の利点を維持しつつ、新たなサービスや利用範囲の拡大など、競争力の強化を迅速に進めることができるか注視することが大切だろう。

技術的なリスク

JPYCは、複数の異なるブロックチェーンネットワーク上で存在するため、それぞれのネットワークの安定性やセキュリティに依存している。

具体的には、特定のネットワークで障害が発生した場合、そのネットワーク上のJPYCの利用に影響が出る可能性がある。

各ネットワークは、それぞれ異なる技術基盤で運営されているため、ネットワークごとに個別の技術的なリスクが存在する。

JPYCのまとめ

JPYCは、日本円と連動するステーブルコインであり、2025年10月27日に正式発行された。

従来のプリペイド型(前払式支払手段)から、資金移動業者による電子決済手段へと制度区分が変更され、1JPYC=1円での償還が可能となった点が最大の特徴である。

発行と償還は専用プラットフォーム「JPYC EX」を通じて行われ、ユーザーは自身のウォレットで直接JPYCを管理できる。

個人利用からWeb3、法人決済に至るまで、多様な経済活動を支える新たな日本円インフラとして期待が高まっている。

- JPYCは、日本円と価値が連動しているステーブルコインの一種である

- 給与支払い、法人間決済、Web3サービスとの連携、DAOの資金管理といった多様な用途に対応

- 「電子決済手段」として分類されており、暗号資産交換業ライセンスも不要

- JPYCは2025年に制度区分を“前払式支払手段”から“電子決済手段”へ移行している

- 仮想通貨取引を始めるなら、国内大手取引所のコインチェックが利用できる

JPYCをきっかけに、日本でのステーブルコイン市場が加速する可能性もある。

まずは仮想通貨に触れてみたいという方には、取扱銘柄が豊富で初心者にも使いやすいと評判のコインチェックが最適だ。

500円という少額からビットコインの購入を始められるため、初めて方でも安心して利用できる。

まだ口座を持っていないという人は、この機会にコインチェックの公式サイトをチェックしてみてほしい。

\500円から簡単に始められる!/