仮想通貨(暗号資産)の一種に、安定した価格の実現を目的としてつくられた「ステーブルコイン」というものがある。

ステーブルコインはその実用性の高さから、主要な銘柄では時価総額ランキングのトップ10に入るほどの需要を獲得している。

今回はそんなステーブルコインについて、仕組みに応じた分類や将来性などを解説していく。

- ステーブルコインは仮想通貨の一種で、価格の安定を目的として法定通貨などにペッグされている

- 価値を裏付ける仕組みに応じて「法定通貨担保型」「仮想通貨担保型」「アルゴリズム型」などに分類されている

- 価格のペッグは必ずしも完璧ではなく、アルゴリズム型のテラUSDでは米ドルへのペッグが外れて暴落した

- 各国でステーブルコインに対する法規制の議論が進められている

国内ではステーブルコインを取り扱う仮想通貨取引所が限られているのだが、その内の1つにコインチェックがあり、米ドルに連動したステーブルコイン「ダイ(DAI)」が売買できる。

ステーブルコインに触れてみたい方は、ぜひこの機会にコインチェックの公式サイトをチェックしてみよう。

\500円から簡単に始められる!/

【2026年2月】ステーブルコイン最新情報

2026年2月現在、ステーブルコインの市場は目まぐるしく変化している。

そこで以下では、ステーブルコインの最新情報を紹介していくので、ぜひ参考にしてみてほしい。

金融庁が初の円建てステーブルコイン「JPYC」を承認し2025年10月27日より発行

2025年8月、日本の金融庁がフィンテック企業JPYCによって発行される日本円連動型ステーブルコイン「JPYC」の承認に動いているとの報道された。

実現すれば、国内で初となる日本円ベースのステーブルコイン誕生となる。

この取り組みは資金移動業の登録を通じて進められ、発行と流通は近日中に開始される見通し。

JPYCは1JPYC=1円のレートで設計され、銀行預金や日本国債といった安全性の高い資産が価値の裏付けとして用いられる。

ユーザーは申込み後、日本円を送金することで、対応するJPYCが自動的にデジタルウォレットへ反映される仕組み。

2025年10月27日13時より独自プラットフォーム「JPYC EX」を通じて発行と償還を提供している。

その他最新情報を見る

米SEC、ステーブルコインの自己資本規制を緩和

SECは2026年2月20日、取引・市場部門を通じて新たなFAQを公表し、ブローカー・ディーラーが保有するペイメント型ステーブルコインの純資本計算上の扱いを明確化した。

自己勘定分に対し、従来は実質100%控除とする慎重運用が一般的だったが、今後は2%のヘアカット適用を容認。100ドル相当なら98ドルを資本算入できる。

背景には、2025年成立のジーニアス法により、米国債などでの1対1裏付けや監査報告が義務化されたことがある。

適格銘柄はMMFに近い扱いとなり、USDC等を活用した決済やトークン化証券分野への参入負担は大きく低減。SECのヘスター・パース氏も過度な割引だったと指摘し、規制の軸足が排除から統合へ移りつつある姿勢を示した。

メタ、26年下期にステーブルコイン決済再挑戦|ストライプと連携報道

米コインデスクが複数の関係者の話として報じたところによると、メタが2026年下半期をめどにステーブルコイン決済の統合を検討していることが明らかになった。

複数企業へ提案依頼を出しており、決済大手ストライプが有力候補に浮上。自社発行は行わず、外部企業に運営を委ねる方針とされる。

背景には、かつてのリブラ(ディエム)構想が規制反発で頓挫した経緯がある。

一方、現在は米国で法整備が進み、市場規模も拡大。

30億人超の利用基盤を持つメタが参入すれば、送金やクリエイター報酬の効率化が進む可能性がある。なお公式発表は出ていない。

HashPort、手数料ゼロのステーブルコイン決済を開始

フィンテック企業HashPortは、ステーブルコインを使った決済サービスを1月28日より提供開始。

利用者・店舗ともに手数料不要で、専用アプリでQRコードを読み取って送金する仕組み。

導入はアカウント登録のみで費用もかからない。サービスは訪日外国人による飲食店などでの利用を想定。

大阪・関西万博での運用実績をもとに開発されたこのアプリは、すでに100万超のダウンロード実績があり、他事業者の導入も進行中。Web3対応やPontaポイント連携など機能拡充も図られている。

SoFi、米国法銀行として初のステーブルコイン発行

ソーファイ・テクノロジーズは、完全ドル準備に裏付けられた「ソーファイUSD(SoFiUSD)」の発行を開始した。

これは米国法に基づく銀行として初めて、誰でもアクセスできるパブリックブロックチェーン上で発行されたステーブルコインとなる。

同社の銀行インフラを活用すれば、即時決済が可能でコストも抑えられるという。

預金保険の対象であるため、流動性や信用面でも高い安全性が確保されている。

CEOのアンソニー・ノト氏は、ブロックチェーン技術が金融の構造を変える鍵になると強調。

今後は仮想通貨決済に加え、国際送金や小売分野でも幅広く活用される見通しだ。

Visa、ステーブルコイン活用支援に本格参入

Visaが、ステーブルコイン導入を目指す金融機関や企業を対象に、新たな支援体制を立ち上げた。

市場環境の分析や技術的アドバイスを通じて、運用戦略の構築を後押しする「ステーブルコイン・アドバイザリー・プラクティス」を開始。

米国では法整備の進展を背景に、安定型デジタル通貨への関心が急速に高まっており、企業の参入が加速中。

VisaはすでにUSDCによる取引実験や、複数国で対応カードの提供を進めている。

今後は国境を越えた決済分野にも展開を拡大し、ステーブルコインのビジネス活用が現実のものとなりつつある。

インド、ルピー連動型ステーブルコイン「ARC」を2026年初頭に試験導入へ

インドルピーに価値を連動させたステーブルコイン「ARC」が、2026年初めに試験導入される見通し。

ポリゴンとインドのフィンテック企業アンクが共同開発し、現金や政府証券などで裏付けされる。

これはドル建てステーブルコインへの資金流出を抑え、インド国内の金融安定と国債需要を後押しする狙いがある。

発行対象は法人に限定され、インド準備銀行のCBDCを補完する役割を担う。

RBIが通貨主権を維持しつつ、民間が規制内でイノベーションを展開できる枠組みだ。

また、トークンスワップには制限が設けられ、不正利用や投機を防ぐ。背景には、米国による暗号資産合法化が引き起こした資本流出への懸念がある。

G7通貨を裏付けとしたステーブルコイン構想が始動

米欧アジアの大手銀行10行が、G7諸国の通貨と連動するステーブルコイン発行に向けた共同プロジェクトを開始した。

発表はBNPパリバを通じて行われ、準備金で完全に裏付けされたデジタル通貨をパブリックブロックチェーン上で展開する構想が示された。

参加するのはゴールドマン・サックスやシティ、バンク・オブ・アメリカ、三菱UFJなど、各地域を代表する金融機関。

既存の仮想通貨企業によって支配される市場に対し、信頼性と規制準拠を備えた選択肢を提示しようとしている。

明確な発行時期は未定だが、各国当局との連携を取りながら、制度整備と同時に導入の可能性を探る。

ステーブルコインとは?

ステーブルコインは、法定通貨やコモディティ(商品)などの価格と連動するように設計された仮想通貨の一種である。

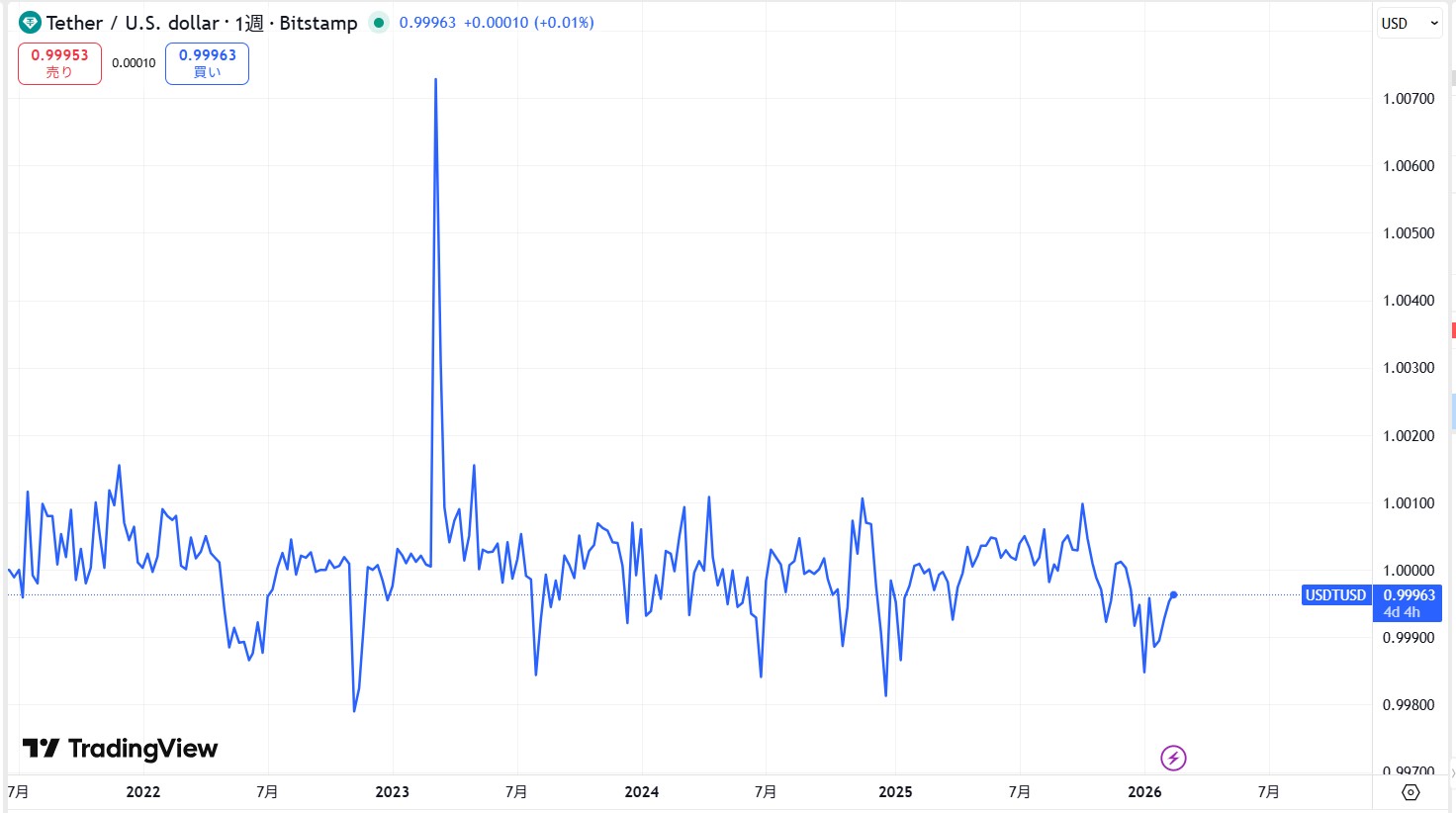

例えば、米ドルの価格に連動するようにつくられたステーブルコイン「テザー(USDT)」は、次のUSDT/USDチャートを見てもわかるように、1USDT=1ドルを維持している。

このようなステーブルコインは、従来の仮想通貨の価格変動が大きく、実用に不向きであったことから考案された。

次の画像は、2017年7月~2026年2月の約8年間におけるBTC/JPYとUSD/JPYのチャートを、変動幅がわかるようにパーセント表記にして重ね合わせたものだ。

これを見れば、法定通貨と比べて従来の仮想通貨は価値が不安定であることが一目瞭然で、実用性に乏しいということも理解してもらえるだろう。

それならば、法定通貨を使えばよいと考える方もおられるかもしれないが、残念ながらブロックチェーンを基盤にしているサービスは、基本的に法定通貨での決済に対応していない。

そこで生まれたのがステーブルコインであり、法定通貨などに連動して価格が安定しているため、ブロックチェーン上のサービスを含めた様々な場面で、決済手段として利用しやすくなっている。

その需要は非常に大きく、本記事更新時点(2026年2月)の仮想通貨の時価総額ランキングでは、トップ10内にテザー(USDT)、USDコイン(USDC)2種類のステーブルコインがランクイン*している。*2026年2月27日時点、CoinMarketCap調べ

ステーブルコインの仕組みと種類

ステーブルコインは、その価値を裏付ける仕組みに基づき、主に次の3種類がある。ここではそれらを確認していこう。

- 法定通貨担保型

- 仮想通貨担保型

- アルゴリズム型(無担保型)

法定通貨担保型

法定通貨担保型は、文字どおり米ドルなどの法定通貨に価値を裏付けられている。

主要な法定通貨担保型ステーブルコインは以下のとおりで、時価総額ランキングのトップ10にランクインしているステーブルコインは、いずれも法定通貨担保型となっている。

- テザー(USDT)

- USDコイン(USDC)

- バイナンスUSD(BUSD)

仕組みとしては、金を担保にして貨幣の価値を保証していた金本位制に近い。

法定通貨担保型ステーブルコインの場合は、金の代わりに法定通貨を担保にしていて、発行元が担保とするための法定通貨を一定数、保有しているのだ。

ただ、その担保資産がどれほどストックされているのかは、発行元から明確に明かされていないケースが多く、そうした不透明な部分から安全性を懸念する声もある。

また、このステーブルコインでは、対象のコインと法定通貨の価値が1:1の割合となるようにペッグされていることが多い。

仮想通貨担保型

仮想通貨担保型は、さまざまな仮想通貨が価値を裏付ける担保となっている。

- ダイ(DAI)

- sUSD(SUSD)

- RLUSD

仮想通貨は法定通貨よりも価格変動が大きいため、この種のステーブルコインは、担保の仮想通貨の価格が下落しても価値を保てるように、「過剰担保」を導入していることが多い。

例えば、仮想通貨担保型の代表格で、米ドルに連動しているステーブルコイン「ダイ(DAI)」は、分散型(非中央集権型)で発行主体が存在せず、事前に設定されたルールに従って、だれでもダイを発行できる(借りられる)ようになっているのだが、発行の際は仮想通貨を担保として預け入れる必要がある。

担保にできる仮想通貨はいくつかあるが、もしもイーサリアムを担保にするなら、担保比率は最低でも130%に設定されている。

100ドル分のダイを発行したければ、130ドル分のイーサリアムを用意しなければならないということだ。

ちなみに、ダイでは、価値を裏付けている仮想通貨の価格が下がって最低担保比率を下回ると、追加の担保の預け入れができるほか、もしも追加をおこなわなかった場合は自動的に担保が没収(強制清算という)される。

このように、仮想通貨担保型は、価格変動リスクの大きな仮想通貨を担保としながらも、二重三重の対策を打つことで価格を維持できるように考えられている。

アルゴリズム型(無担保型)

アルゴリズム型(無担保型)は、価値を裏付ける担保資産を用意することなく発行されるステーブルコインだ。

- フラックス(FRAX)

- ニュートリノUSD(USDN)

- マジック・インターネット・マネー(MIM)

あらかじめ設定されたアルゴリズムが、市場の需給に合わせて自動的にコインの供給量がコントロールすることにより、担保がなくても価格を安定されられるようになっている。

例えば、1:1の比率で米ドルに連動するステーブルコインであれば、1枚あたりの価格が1ドルを上回ると、供給量を自動的に増やして価格を下げる。

一方で、1ドルを下回れば、バーン(焼却)などにより供給量を減らすことで、1ドルに戻そうとする。

ただ、この種のステーブルコインは、担保があるコインと比べて価格のコントロールが難しく、システムを維持できなくなったプロジェクトも多い。

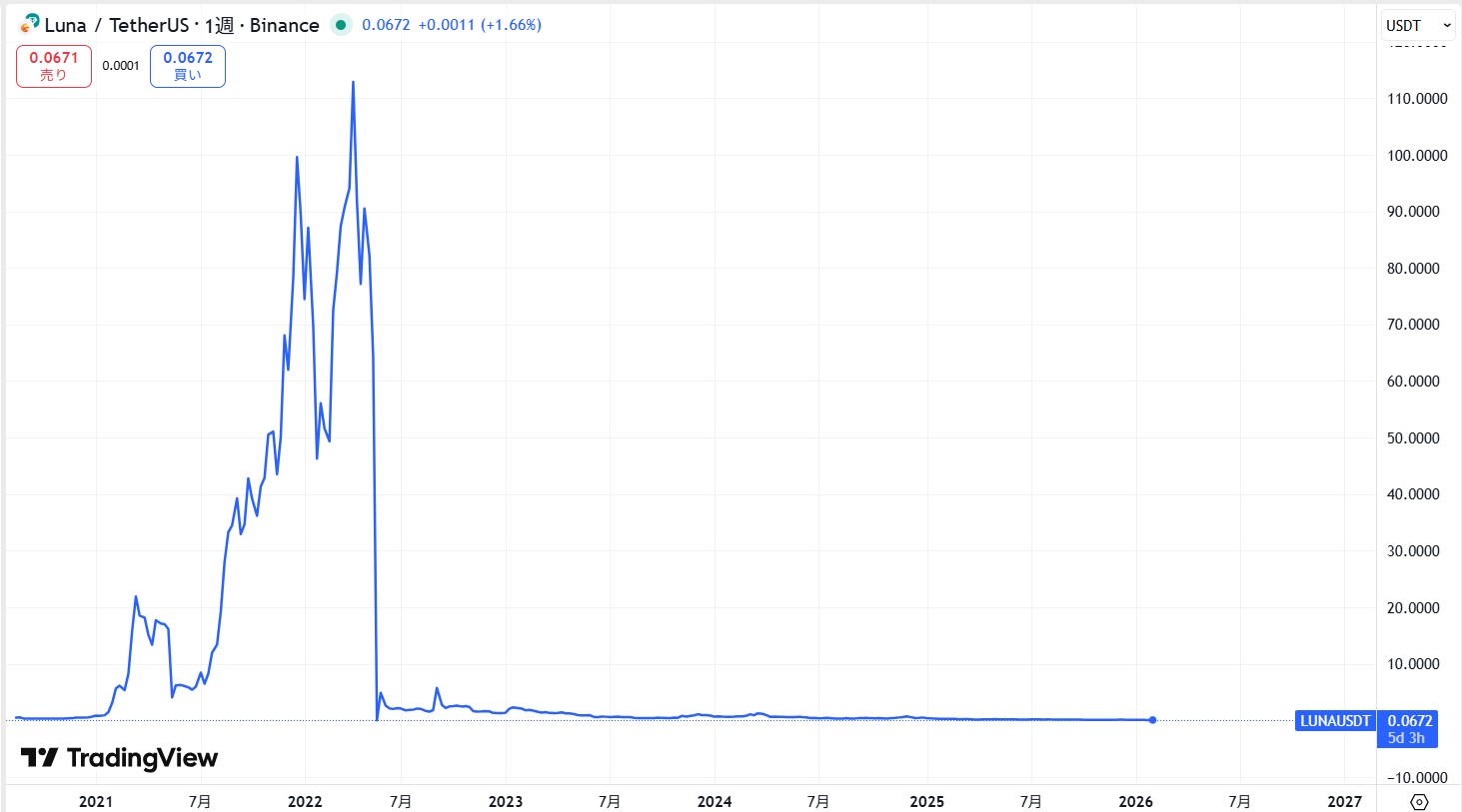

システムが崩壊した代表例が、Terraform Labsが発行していたステーブルコイン「テラUSD(UST)」であり、2022年5月に米ドルとのペッグが外れて大暴落を起こした。

信用を失ったテラUSDは、以下のチャートが示すようにほぼ無価値となり、現在は上場廃止となっている。

そして、この暴落では莫大な時価総額が市場から消し飛び、他の仮想通貨の値動きにも悪影響を及ぼす事態となった。

ステーブルコイン一覧

2026年1月現在、数あるステーブルコインが発行されている。

- USDT(米ドル連動)

- USDC(米ドル連動)

- EURC(ユーロ連動)

- XAUT(金連動)

- JPYC(日本円連動)

以下は、代表的なステーブルコインを4銘柄紹介していく。

USDT(米ドル連動)

| 名称 | テザートークン、テザー |

| ティッカーシンボル | USDT |

| 価格* | 1.0ドル/USDT |

| 時価総額* | ¥28,655,560,153,693.42 |

| 時価総額ランキング* | 3位 |

| 発行元 | Tether Limited社 |

| 国内取引所での取り扱い | なし |

USDT(テザー)は、2015年2月にTether Limited社が発行を開始した、米ドルと連動する価格を持つ初のステーブルコインだ。

2026年2月時点での時価総額は約29兆円に達し、暗号資産の時価総額ランキングではビットコイン、イーサリアム、リップルに続く第3位となっている。

価格が安定している点が評価され、海外の仮想通貨取引所では米ドルなどの法定通貨の代替として決済手段に用いられることが多い。

一方、国内の取引所では現状、USDTの取り扱いが行われていない状況にある。

USDコイン(米ドル連動)

| 名称 | USDコイン |

| ティッカーシンボル | USDC |

| 価格* | 1.0ドル/USDC |

| 時価総額* | ¥11,763,653,523,695.11 |

| 時価総額ランキング* | 6位 |

| 発行元 | Circle Coinbase |

| 国内取引所での取り扱い | SBI VCトレード |

USDコイン(以下USDC)は、アメリカの仮想通貨関連会社であるCircle社と仮想通貨取引所のCoinbaseによって、2018年9月にローンチされたステーブルコインだ。

USDTと同じく、米ドルに価値を裏付けられ、米ドルの価格と連動して1USDC=1ドルとなるように設計されている。

発行元のCircle社は、アメリカの大手証券会社ゴールドマン・サックスの傘下企業であり、またCoinbaseは米ナスダック市場に上場している業界大手の一角だ。

発行元の信頼性が高いことから、USDCは高い需要を集めており、ステーブルコインの中ではUSDTに次いで2番目に時価総額が大きい。

なお、2025年3月には国内で初となるSBI VCトレードに上場しており取引が可能になった。

EURC(ユーロ連動)

| 名称 | EURC |

| ティッカーシンボル | EURC |

| 価格* | 1.0ユーロ/EURC |

| 時価総額* | ¥72,556,680,096.28 |

| 時価総額ランキング* | 84位 |

| 発行元 | Circle Internet Financial, LLC |

| 国内取引所での取り扱い | なし |

EURCは、Circle社が2022年6月に発表したユーロ連動型ステーブルコインで、Ethereum上で利用が開始された。

現在は、Avalanche、Solana、Stellar、Baseなど複数のブロックチェーンに対応し、マルチチェーンでの展開を進めている。

1トークン=1ユーロの設計で、発行分すべてがユーロ建て資産によって裏付けられており、フルリザーブモデルを採用。

EUの暗号資産規制「MiCA」に準拠しており、法的信頼性と資産の透明性が確保されている。

XAUT(金連動)

| 名称 | Tether Gold |

| ティッカーシンボル | XAUt |

| 価格* | ¥807,741.99 |

| 時価総額* | ¥420,663,112,544.56 |

| 時価総額ランキング* | 31位 |

| 発行元 | TG Commodities, S.A. de C.V. |

| 国内取引所での取り扱い | なし |

XAUT(テザーゴールド)は、2020年よりTG Commodities, S.A. de C.V.によって提供されている金の実物資産とデジタル通貨の特徴を融合させたトークンだ。

LBMA(ロンドン貴金属市場協会)の基準を満たす1トロイオンス(約31.1グラム)の金延棒に対する所有権を示す。

ブロックチェーン上で金を扱うことにより、高コストな保管や取引の制限といった物理資産特有の課題を軽減する仕組みとなっている。

その結果、金の価値を保ちながらも、いつでも自由に売買できる柔軟性をユーザーにもたらしている。

JPYC(日本円連動)

| 名称 | JPYC |

| 価格* | 約¥1.00 |

| 運営主体 | JPYC株式会社 |

JPYCは、日本円と連動した価格を持つステーブルコインで、1JPYCが基本的に1円に相当するよう設計されている。

2025年10月27日に正式発行され、JPYC EXという専用プラットフォームを通じて発行・償還が行われている。

即時送金や低コストな決済が可能で、法人決済やWeb3サービスとの連携など幅広い用途に対応している。

法的には暗号資産ではなく、資金決済法に基づく電子決済手段に分類されるため、個人利用や企業導入が進めやすい。

今後は実店舗やアプリ決済への展開も視野に入れており、日本円ステーブルコイン市場の中心的な存在として期待されている。

JPYCをきっかけに、日本でのステーブルコイン市場が加速する可能性もある。

まずは仮想通貨に触れてみたいという方には、取扱銘柄が豊富で初心者にも使いやすいと評判のコインチェックが最適だ。

500円という少額からビットコインの購入を始められるため、初めて方でも安心して利用できる。

仮想通貨取引所の口座をまだ持っていない人は、コインチェック公式サイトをチェックしてみてほしい。

\500円から簡単に始められる!/

ステーブルコインが買える日本の取引所

続いて、ステーブルコインを取り扱っている主な国内の仮想通貨取引所を紹介しよう。

- コインチェック/(DAI)

- bitbank(DAI)

- SBI VCトレード /(USDC)(ZPG)

コインチェック/(DAI)

| 提供する取引の種類 | 現物取引(販売所・取引所) |

| 取り扱う仮想通貨 | 34種類 BTC、XRP、ETH、BCH、XEM、 LSK、LTC、ETC、XLM、MONA、 IOST、SAND、DOT、DOGE、FNCT、 CHZ、LINK、DAI、IMX、APE、MATIC、 AXS、WBTC、AVAX、SHIB、BRIL、BC、 PEPE、MASK、MANA、GRT、FPL、SOL、 TRX |

| その他のサービス | Coincheckつみたて Coincheck IEO Coincheck NFT Coincheckでんき Coincheckガス Coincheckアンケート 貸暗号資産サービス Coincheck ステーキング |

| 公式サイト | Coincheck公式サイト |

| 関連記事 | Coincheckの評判・口コミ |

コインチェックは、マネックス証券を中心とした金融グループ「マネックスグループ」傘下の仮想通貨取引所だ。

コインチェック は2018年にハッキングによる不正流出の被害に遭ったことがあるのだが、それを契機にマネックスグループに買収された。

マネックスグループの子会社となったあとは、グループが持つ高度な技術を用いて、強固なセキュリティ体制を構築し、安全な取引環境をユーザーに提供している。

また、シンプルで扱いやすい取引アプリが人気で、2019年から2024年にかけてダウンロード数No.1*を獲得している。※ 対象:国内の暗号資産取引アプリ、データ協力:AppTweak

取り扱う仮想通貨は34種類で、ステーブルコインはDAIを扱っている。

2024年2月にはステーブルコインUSDCを発行する米Circle社との提携をしており、USDCの国内初上場が期待されている取引所だ。

\500円から簡単に始められる!/

bitbank/(DAI)

| 提供する取引の種類 | 現物取引(販売所・取引所) |

| 取り扱い銘柄数 | 44種類 |

| 最小取引数量 (DAIの場合) | 現物取引(販売所):0.00000001DAI 現物取引(取引所):0.0001DAI |

| 取引手数料 (DAIの場合) | 現物取引(販売所):無料、スプレッドあり 現物取引(取引所):Maker -0.02%、Taker 0.12% |

| 仮想通貨の送金手数料 (DAIの場合) | Ethereum:10DAI Arbitrum :0.68DAI OP Mainnet :0.68 DAI |

| その他のサービス | 貸して増やす(レンディングサービス) |

| 公式サイト | bitbank公式サイト |

| 関連記事 | bitbankの評判・口コミ |

bitbankは、豊富な銘柄を扱う仮想通貨取引所である。

ステーブルコインのDAIを含む44銘柄の取引が可能だ。

新規銘柄の取り扱いに積極的であることから、今後日本でステーブルコインへの関心が高まるにつれ、多くのステーブルコインを取り扱う可能性がある。

また、ほとんどの銘柄を取引所から売買できるため、取引コストを抑えられる点が魅力となっている。

セキュリティ面に力を入れていることも、bitbankの重要な特徴の1つであり、2018年には第三者機関からセキュリティ性能での日本一*の評価を与えられたこともある。*2018年10月3日 ICORating調べ

SBI VCトレード /(USDC)(ZPG)

| 提供する取引の種類 | 現物取引(販売所・取引所) レバレッジ取引(販売所) |

| 取り扱う仮想通貨 | 36種類 BTC、ETH、XRP、LTC、 BCH、DOT、LINK、ADA、 DOGE、XLM、XTZ、SOL、 AVAX、MATIC、FLR、OAS、 XDC、SHIB、DAI、ATOM APT、HBAR、ZPG、NEAR NIDT、ALGO、APE、AXS BAT、CHZ、ETC、MKR、 OMG、SAND、TRX、USDC |

| 最小取引数量 (ZPGの場合) | 現物取引(販売所):0.01ZPG |

| 取引手数料 (ZPGの場合) | 販売所:無料※スプレッドあり |

| 仮想通貨の送金手数料 (ZPGの場合) | 無料 |

| その他のサービス | 貸暗号資産 ステーキング |

| 公式サイト | SBI VCトレード公式サイト |

| 関連記事 | SBI VCトレードの評判・口コミ |

SBI VCトレードも仮想通貨担保型のステーブルコイン「ZPG(ジパングコイン)」を取り扱っている。

SBI VCトレード出金手数料も無料となっており、余計なコストをかけずにZPGの出金ができる。

また、SBI VCトレードは先述したコインチェックと同様に、2023年11月にステーブルコインUSDCを発行する米Circle社との提携をしている。

2025年3月にはβ版での取り扱いを開始しており、同年3月26日には販売所での取り扱いが開始された。

ステーブルコインの将来性

最後に、ステーブルコインの将来性に関わる重要なポイントを3つ紹介しておく。

- マルチチェーンへの対応が進められている

- アジアを中心とした政府主導での改革

- 日本では電子決済手段として位置付けられている

- 米国で進むステーブルコイン規制とドルの優位性向上

- 一部のステーブルコインは淘汰される可能性がある

マルチチェーンへの対応が進められている

これまで仮想通貨やブロックチェーンは、ブロックチェーンごとで独立していて、互換性がないものが多かった。けれど、昨今では相互運用性(インターオペラビリティ)を実現しようとする動きが活発になってきており、それはステーブルコインにおいても例外ではない。

例えば、法定通貨担保型ステーブルコインの1つ「USDコイン(USDC)」では、2022年9月末に発行元のCircle社から、現状の基盤であるイーサリアムチェーンだけでなく、他に5つのブロックチェーンでも利用できる移送用プロダクトのリリース計画が発表された。

マルチチェーンへの対応によって利便性が向上すれば、自ずとステーブルコインの需要もさらに拡大していくことだろう。

アジアを中心とした政府主導での改革

アジアにおけるステーブルコインの展開は、金融インフラの刷新を加速させる可能性を秘めている。

日本や香港では政府主導の法整備が進み、シンガポールでは機関投資家を中心に活用が広がるなど、地域全体が本格導入に向けた地盤を整えつつある。

国際送金や貿易決済における効率性の高さから、法定通貨に裏付けられた安定性とブロックチェーンの即時性を兼ね備えたステーブルコインは、アジアの成長市場にとって理想的な手段となりうるだろう。

ただし、拡張性と相互運用性の確保は前提条件だ。LayerZeroのようなクロスチェーン技術の採用は不可避であり、各国のローカル戦略と連動したエコシステムの構築が求められる。

ステーブルコインは、単なる新技術ではなく、アジアの金融主権とデジタル経済発展を左右する戦略的資産となりつつある。

日本では電子決済手段として位置付けられている

先ほど紹介した、2022年5月のテラUSDの暴落騒動は、ステーブルコインが抱えるリスクを顕在化し、各国政府でステーブルコインに対する法規制の必要性が議論される契機となった。

ステーブルコインの安全性や信頼性を確保するための法整備が進む中、日本でもその動向が注目されている。

特に金融庁は、暗号資産やステーブルコインの制度改革に向けた具体的な施策を打ち出しており、今後の市場に大きな影響を与える可能性がある。

2025年2月に加藤勝信財務大臣(当時)は、金融のデジタル化に対応した送金・決済サービスの規制見直しを進める方針を示した。これを受け、金融庁は暗号資産交換業者に対する新たな規制を導入するとともに、ステーブルコインの発行や流通に関する制度の柔軟化を検討している。

また、金融庁は2025年2月19日、金融審議会総会にて「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」の報告書を承認している。

このような動きは、国内におけるステーブルコインの普及を後押しし、今後の決済・送金サービスの進化に寄与することが期待される。

2025年8月、日本の金融庁が、1JPYC=1円で設計され銀行預金や国債を裏付け資産とする日本円連動型ステーブルコイン「JPYC」を、資金移動業として初めて正式に承認し、国内初の円建てステーブルコインとして発行が始まる見通しとなった。

米国で進むステーブルコイン規制とドルの優位性向上

米国議会では、ドル建てステーブルコインの規制を目的とした「STABLE法案」への支持が広がっている。

2025年3月11日の下院金融サービス委員会の公聴会では、超党派での法案成立を目指す動きが強まり、共和党の全議員と民主党の大半が支持を表明した。

2025年6月には、米上院でステーブルコイン規制を目的とした「GENIUS法(2025年米国ステーブルコイン国家革新促進法)」を超党派の支持で可決(賛成68、反対30)。

2025年7月には法案可決したとの報道が大きな話題となっている。

暗号資産関連法案が上院を通過したのは初で、これまで議論が停滞していた立法過程における重要な節目となった。

特に、米ドルの国際的地位をデジタル分野でも維持するため、適切な監督体制の確立が重要視されている。

法案成立により、ドル建てステーブルコインの優位性が一層高まる見通しだ。

一部のステーブルコインは淘汰される可能性がある

仮想通貨のデータアグリゲーター(データを収集・整理し、そのデータを配信する業者もしくはサービス)であるCoinMarketCapによると、本記事更新時点(2026年2月)で、ステーブルコインの種類は280種を超えている。

通常の仮想通貨であれば、マイナーであっても、将来の値上がりに期待して投資資金が集まることがあるが、ステーブルコインは価格の安定を目的としてつくられているため、わざわざマイナーなものを購入するメリットは薄い。

また、2022年5月に起きたテラUSDの暴落騒動は、無担保型ステーブルコインの不安定性を露見することとなり、多くの投資家に価格を安定させる仕組みの重要性を再認識させた。

今後さらに、各国で法規制が実施されれば、それに対応できないものも出てくるはずだ。

これらの要因から、数多く存在するステーブルコインの内、システムが脆弱なものや環境の変化に順応できないもの、需要を獲得できないものは、自然淘汰されていくと見られている。

ステーブルコインに関してよくある質問

- ステーブルコインのランキングを教えてください

-

CoinMarketCapによると、ステーブルコインの上位5位のランキングは、USDT・USDC・DAI・FDUSD・USDDとなっている。

なお、CoinMarketCapにリストされているステーブルコインの数は2026年2月時点で約280にものぼる。

- ステーブルコインと暗号資産(仮想通貨)の違いを教えてください

-

勘違いされることが多いが、ステーブルコインも暗号資産の種類の一つである。

ステーブルコインは、法定通貨やコモディティ(商品)などの価格と連動するように設計された仮想通貨だ。

そのため、ステーブルコインとそれ以外の仮想通貨を比べたときに、ボラティリティ(価格の変動)が低いという特徴などがある。

ステーブルコインのまとめ

今回はステーブルコインについて、その仕組みに応じた種類や将来性などを紹介した。

- ステーブルコインは、法定通貨などの価格と連動するように設計された仮想通貨の一種

- 価値を裏付ける仕組みで分類され、「法定通貨担保型」「仮想通貨担保型」「アルゴリズム型」などがある

- アルゴリズム型であるテラUSDは、2022年5月に米ドルとの連動が外れて暴落した

- マルチチェーン対応などで普及が進む一方、今後の各国での法規制が普及の妨げになる可能性もある

ステーブルコインは、従来の仮想通貨と違って価格が安定していることから、ブロックチェーンを基盤にしたサービスを提供する上で欠かせないものになりつつある。

一方でステーブルコインを取り扱う仮想通貨取引所は、コインチェックなどのごく一部に限られている。

もっとも、コインチェックなら、500円という少額からステーブルコインのDAIを購入することができる。

また、コインチェックはステーブルコインUSDCを発行する米Circle社と提携しており、USDCの上場が期待されている取引所だ。

興味がある方は、この機会にコインチェックの公式サイトを覗いてみてはいかがだろうか。

\500円から簡単に始められる!/