仮想通貨USD1は、ドナルド・トランプ大統領とその家族が関与する仮想通貨(暗号資産)プロジェクト「ワールド・リバティ・フィナンシャル(World Liberty Financial、以下WLFI)」によって開発が進められているステーブルコインである。

USD1は米ドルに1:1で連動するステーブルコインであり、機関投資家向けに発行されることが計画されている。

現在はローンチ前の段階にあり、イーサリアムネットワークおよびBNBネットワークにて、テスト目的での取引が確認されている。

今回の記事では、仮想通貨USD1について、特徴やリスクなどに触れながら解説していく。

- WLFIは、ステーブルコイン「USD1」の発行に関する計画を進めている

- USD1は、現金および米国債によって100%裏付けられた、信頼性の高いステーブルコインであるとされている

- 2025年4月に正式ローンチ

- 国内取引所SBI VCトレードでは、USD1と同じく米ドルに連動するステーブルコインのUSDCを取り扱っている

現在のUSD1はローンチされているが、海外取引所でしか取引できない状態である。

「USD1と同じドルペッグ(連動)型のステーブルコインを取引してみたい」という人は、国内の大手取引所であるSBI VCトレードの利用の検討が考えられるだろう。

SBI VCトレードは、国内で初めて(※)一般向けにUSDCの取り扱いを開始した取引所である。

※2026年1月現在、国内暗号資産交換業者、電子決済手段等取引業者を対象としたSBI VCトレード社調べ

この機会に、日本円で簡単にUSDCを取引できるSBI VCトレードの公式サイトをチェックしてみてはいかがだろうか。

仮想通貨USD1とは?

| 名称 | USD1 |

|---|---|

| ティッカーシンボル・通貨単位 | USD1 |

| 開発元・発行元 | World Liberty Financial(WLFI) |

| 対応ブロックチェーン | イーサリアムチェーン BNBチェーン |

| 価格* | ¥156.92/1ドル |

| 時価総額* | ¥532,327,720,614.79 |

| FDV(完全希薄化後時価総額)* | ¥532,337,353,140.5 |

| 時価総額ランキング* | 32位 |

2025年3月25日(火)、World Liberty Financial(ワールド・リバティ・ファイナンシャル、以下、「WLFI」)は、機関投資家向けに米ドルペッグ型ステーブルコイン「USD1」の発行を計画していることを公式に発表した。

USD1は、米ドルに1:1で連動するステーブルコインとして設計されており、米国債、現金、その他の現金同等物によって裏付けられる予定であるとのことだ。

WLFIは、2024年の米大統領選挙に先立って、トランプ大統領の関係者や実業家スティーブ・ウィトコフ氏らによって設立された民間の金融テクノロジー企業である。

USD1は、イーサリアムネットワークおよびバイナンスが開発したBNBブロックチェーン上で発行されており、順次他のプロトコルにも拡大していくことが計画されている。

2025年4月に正式リリースされており、現在は一部取引所で取引できるようになっている。

【最新】ステーブルコインUSD1銀行免許を申請、信託銀行設立へ前進

トランプ氏の親族が関わるDeFiプロジェクト「ワールド・リバティ・フィナンシャル」が、2026年1月に米通貨監督庁(OCC)に銀行免許を申請した。

ドル連動型ステーブルコイン「USD1」の発行・管理を行う信託銀行設立が目的だ。

新組織「WLTCホールディングスLLC」が免許を求め、承認されれば「ワールド・リバティ・トラスト・カンパニー」として運営を開始する。

USD1は既に10以上のブロックチェーンで展開され、流通額は33億ドルを突破。

裏付け資産として米ドルと短期国債を保有し、国際送金や決済用途に広がっている。

新体制では、発行や償還、他ステーブルコインからの交換などを一元的に扱う方針だ。

仮想通貨USD1の特徴

仮想通貨USD1の特徴として、以下の点が挙げられる。

- 米ドルや米国債による裏付け

- 複数のブロックチェーンでの発行

- 監査と透明性の確保

米ドルや米国債による裏付け

USD1は米ドルと1:1で交換可能なステーブルコインであり、米国債(短期米国政府債)、現金(米ドル預金)、その他の現金同等物によって100%裏付けられる予定であるとのことである。

米国債は現金以外の資産のなかでは信用格付けが高く、流動性にも優れている。

こうした資産による裏付けにより、USD1は米ドルとのペッグ(連動)を安定的に維持できるよう設計されている。

また、USD1の発行体であるWLFIは、資産の保全および管理体制の透明性確保に注力しているとしており、サードパーティの会計機関による監査体制の導入も予定されているとのことである。

これにより、従来のいくつかのステーブルコインに見られるような、準備資産の不透明さや信頼性の不足に対する懸念への対処が期待されている。

こういった特徴から、USD1は機関投資家が受け入れやすい安定的な決済手段となり得る可能性がある。

さらに、仮想通貨市場においてボラティリティの高まりが懸念される局面でも、価格の安定性を維持しやすく、価格変動リスクを低減する手段として有効に機能する可能性が高い。

複数のブロックチェーンでの発行

USD1は、当初はイーサリアムのネットワークやバイナンスが提供するブロックチェーンで発行され、将来的には他のブロックチェーン上にも拡大される見込みだ。

これが実現した場合、異なるブロックチェーン間でのシームレスな相互運用性を実現し、送金や決済時における柔軟性と利便性が向上する可能性が高い。

また、異なるチェーンに対応するマルチチェーン設計は、送金・決済時の柔軟性と利便性を向上させるだけではない。

万が一、あるネットワークで障害が発生した場合でも、他のネットワークを通じた取引継続が可能になるというメリットがある。

つまり、特定のブロックチェーンに依存しないことで、システム全体としての耐障害性も高まるのである。

このように、USD1はマルチチェーンに対応するように設計されているため、ユーザーは特定のブロックチェーンの仕様や環境に依存せず、USD1をより幅広い用途で活用することができるようになるだろう。

監査と透明性の確保

USD1の発行元であるWLFIは、USD1の裏付け資産について、サードパーティの会計機関による定期的な監査を導入する方針を示している。

これにより、資産が適正に管理されているかどうかを継続的に検証し、ステーブルコインとしての信頼性を高めることが意図されている。

監査の実施は、特に機関投資家や規制当局の信頼獲得に不可欠な要素とされており、監査体制の整備を進めることで、USD1の制度的・運用的な透明性が維持できるようになるだろう。

監査を通じた透明性の確保が実現した場合、USD1はユーザーや投資家にとって信頼性の高いステーブルコインとして認識されやすくなるだろう。

ただし、現時点において具体的な監査機関名や監査実施頻度といった詳細な情報については明らかにされていない。

今後、監査と透明性確保の体制が整うことで、USD1は信頼性の高い資産として、幅広い分野での活用が進むことが期待される。

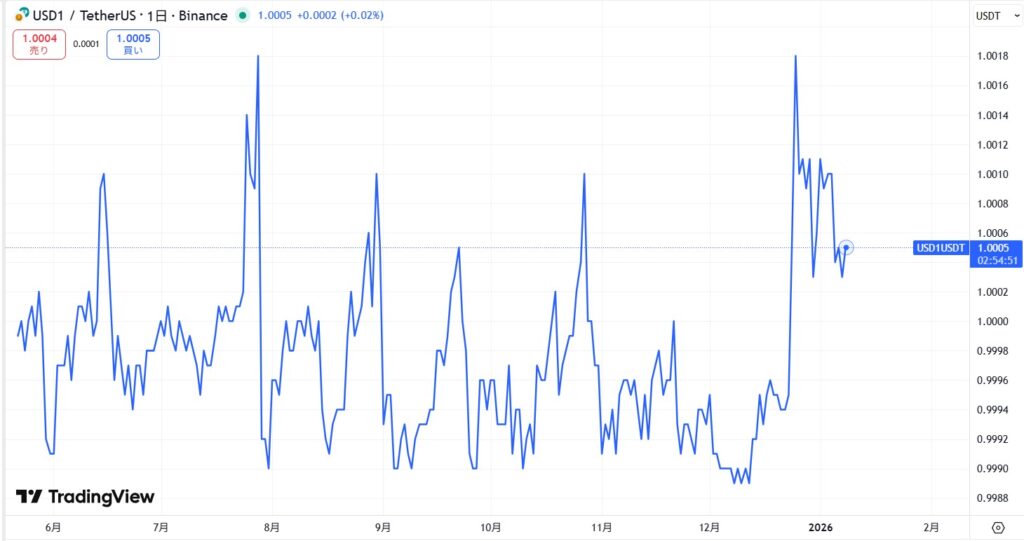

USD1の価格動向

次に、USD1の価格動向を見ていこう。

USD1は、米ドルにペッグされたステーブルコインであり、基本的に米ドルと連動した価格動向を示している。

2025年6月に一時1.004ドルまで上昇したが、あくまでも一時的な動きであった。

しかし、ローンチからわずか2か月程度で時価総額20億ドルまで成長し、ステーブルコインの中では第7位の時価総額となった。

例として、USDCやUSDTなども、USD1と同様に米ドルに連動した値動きを目指しているステーブルコインである。

これらの銘柄の価格動向を確認すると、短期的には米ドルとの価格が乖離(デペッグ)する局面も見られるものの、長期的には米ドルに連動した価格が維持されている。

したがって、USD1は今後も1米ドル前後の価格を維持する可能性が高いだろう。

USD1のような米ドル連動ステーブルコインに興味がある人は、USDCを取り扱っているSBI VCトレードの公式サイトにて詳細情報を確認してみてはいかがだろうか。

仮想通貨USD1の将来性

次に、仮想通貨USD1の将来性について、以下の観点にて考察していく。

- ステーブルコイン市場における位置付け

- 規制環境と政策の影響

- 他のステーブルコインとの競争

- 複数ブロックチェーンで運用可能に

ステーブルコイン市場における位置付け

ステーブルコイン市場は近年急速に拡大しており、CoinGeckoのデータによると、現時点における市場規模(現在流通しているステーブルコインの総額)は約2,370億ドルに達している。

ステーブルコインは、仮想通貨市場における激しい価格変動の影響を受けにくいうえ、迅速かつ安価な送金・決済手段として利用できるため、企業や個人の間で広く活用されている。

特に米ドルにペッグされたステーブルコインは、国際送金やDeFiなど多くの分野で中核的な役割を果たしており、今後も継続的な成長が見込まれている。

こういった状況において登場するUSD1は、WLFIによって発行される新しいステーブルコインであり、信頼性の高い米国債および現金を裏付け資産とし、高い透明性と機関投資家向けというポジショニングの獲得を目指している。

政府系ファンドや大手機関投資家による利用が想定されていることから、USD1はBtoB取引や大口決済といった分野を中心とした活用が進む可能性がある。

米ドルの信用力を背景に「制度に準拠した信頼性の高いステーブルコイン」としての位置づけを確立できれば、国際金融における取引通貨としての認知度が高まる可能性もある。

ステーブルコイン市場全体の成長とともに、信頼性の高い設計を持つUSD1がどのような存在感を示していくかが注目される。

規制環境と政策の影響

ステーブルコインの普及においては、技術力だけでなく各国政府の政策スタンスや規制環境も大きな影響を与える。

2025年1月、トランプ大統領は政策の一環として「合法的かつ正当なドル連動型ステーブルコインの推進」を支持する大統領令(※)に署名したと報じられており、これはUSD1のような民間発行のステーブルコインにとって大きな追い風となる可能性がある。

※『デジタル金融技術におけるアメリカのリーダーシップ強化』と題する大統領令(Executive Order 14178)を指す

特に、仮想通貨分野における米国の規制方針は長らく不透明感があり、主要ステーブルコイン発行体でさえもSECや連邦準備制度との調整に慎重な姿勢を取らざるを得なかった。

そうした中で、政府がステーブルコインの制度化と整備を進める姿勢を明示したことは、市場参加者にとって安心材料となり得るだろう。

加えて、政府の前向きな姿勢が示された際には、機関投資家もステーブルコインをより安心して採用できるようになるだろう。

USD1はトランプ氏の影響力と密接に関連しており、政治的な要因に影響されるリスクもあるが、同時に政権の追い風を受けて国家的な支援を受ける可能性もある。

今後の政府方針の変化次第では米国内外の機関による採用が加速する可能性もあるため、規制と政策の両面からUSD1の将来性を判断することが望ましいだろう。

他のステーブルコインとの競争

ステーブルコイン市場において、USD1はUSDT(Tether)やUSDC(Circle)といった既存の大手銘柄と競合することになる。

これらのステーブルコインはすでにグローバルな取引所で広く採用されており、DeFi・取引所間送金・決済プラットフォームなど、多岐にわたる用途においてユーザー基盤が確立されている。

特にUSDTは2026年1月時点で60%を超える市場シェアを獲得しており、価格安定性と流動性の両面で高い評価を受けている。

このように、すでに成熟したステーブルコイン市場に後発として参入するUSD1にとっては、単に米ドルとペッグしているというだけでは差別化が難しいと考えられる。

そこで重要となるのが、USD1独自の強みである「機関投資家向け」という設計思想と、米国債を完全裏付けとした資産構造だろう。

既存のいくつかのステーブルコインでは、準備資産や透明性に対する懸念が示されたケースもある。

これに対しUSD1は、定期的な第三者監査を通じて信頼性を可視化しようとする姿勢を示しているように見受けられる。

このように、信頼性と制度準拠を重視する方針によって、従来のステーブルコインとの差別化が図られ、USD1の普及が促進されることが期待されている。

複数ブロックチェーンでの運用が可能に

2025年5月に、ステーブルコイン「USD1」がChainlinkのCCIP導入により複数のブロックチェーンで運用可能となったことで、その柔軟性とセキュリティは飛躍的に向上した。

EthereumやBNB Chainを皮切りに、多様なチェーン間でのシームレスな価値移転が実現し、DeFiと伝統金融の架け橋としての役割を強めている。

特に、クロスチェーンの脆弱性を補うこの対応は、投資家にとって信頼性の高い選択肢となり得る。

仮想通貨USD1の注意点・リスク

続いて、仮想通貨USD1に関する注意点やリスクについても確認しておこう。

- 市場浸透の不確実性

- スキャムコインや偽のコインに注意

- 個人投資家が取引できるかは不明

市場浸透の不確実性

米ドルペッグ型ステーブルコインはすでに多数の銘柄が存在しており、USDT、USDCなどが世界中で流通している。

これらのステーブルコインは、一般ユーザーから機関投資家まで幅広く活用されており、今後参入するUSD1がどの程度の市場シェアを確保できるかは未知数である。

ただし、USD1は「信頼性の高い機関投資家向けステーブルコイン」という明確なポジショニングを掲げており、この点で既存の銘柄との差別化が期待される。

さらに、USD1はトランプ大統領およびその関係者が関与するプロジェクトであるため、その普及状況はトランプ氏の政治的影響力に影響を受けることが予想される。

現政権の支持層を中心としたUSD1の普及が期待される一方で、政治的立場によって評価が分かれる可能性がある点は、機関投資家の採用判断に影響を及ぼすおそれがあることに留意すべきである。

スキャムコインや偽のコインに注意

新しい仮想通貨が登場する際、同じ名称のトークンや仮想通貨が複数確認されることは珍しくない。

中には、スキャム(詐欺)目的で便乗的に作られた偽コインが含まれる場合もあるため、取引の際には、その銘柄が本物かどうかをよく確認する必要がある。

USD1についても同様のリスクが懸念されるため、他のプロジェクトやスキャムコインが、WLFIが発行を予定している「USD1」と同じ名称を用いているケースも考えられるだろう。

実際に、現時点においてはKinesis Global Ltd が発行する「USD One(ティッカーシンボル:USD1)」などが存在しており、これはWLFIによるUSD1とはまったく別のプロジェクトである。

このように、スキャムではない正規のプロジェクトであっても、名称が重複する場合があるため、投資判断の際には、トークンのコントラクトアドレスや発行元の公式情報などを必ず確認することが重要である。

現時点では、WLFIによるUSD1は正式ローンチ前であり、取引所で流通している「USD1」は、基本的にWLFIとは無関係の別プロジェクトと考えられる。

WLFIのUSD1はまだ市場での取引価格を持たず、テスト以外での正式な取引は開始されていない点に留意しておくべきである。また、上場して取引が開始された後も、国内の取引所に上場されなければ、国内法に基づく規制や投資家保護は適用されない可能性が高い点についても注意が必要だ。

個人投資家が取引できるかは不明

USD1は、主に機関投資家による利用を想定して設計されており、個人投資家や一般ユーザーが取引できるかどうかは、現時点では明らかになっていない。

WLFIの共同創設者であるザック・ウィトコフ氏によれば、USD1とは、信頼性の高い国際送金手段として、政府系投資家や大手機関が安心して活用できるよう設計されたステーブルコインであるとのことである。

一方で、USD1のカストディアンであるBitGoは、高額資産を持つ個人投資家(High Net Worth Individuals)向けに、USD1の管理および取引サービスを提供する方針を示している。

この点から、USD1は基本的に機関投資家向けに設計されているものの、一定の条件を満たす個人投資家にも利用が開かれる可能性があると考えられる。

ただし、富裕層に該当しない一般的な個人投資家や一般ユーザーもUSD1を取引することが可能かどうかについては、現時点では明確な情報がない。

そのため、将来的にUSD1を取引したいと考えている一般の個人投資家にとっては、取引が制限される可能性もあるため、今後の公式発表や動向を注意深く確認しておくことが望ましい。

USD1のようなステーブルコインに興味がある人は、USDCを取り扱っているSBI VCトレードの利用を検討してみていただきたい。

仮想通貨USD1のまとめ

今回の記事では、仮想通貨USD1について詳しく解説した。

- USD1は、WLFIが開発を進めている米ドルと1:1で交換可能なステーブルコイン

- 将来的には、イーサリアムやBNBチェーン以外のブロックチェーンへの拡大も視野に入れている可能性がある

- サードパーティの会計機関による定期的な監査を実施することで、USD1に関する透明性の維持を目指している

- USD1の普及には、トランプ政権の動向およびその他の政治的な要素が大きく影響する可能性もある

- 国内取引所SBI VCトレードなら、米ドルペッグ型ステーブルコインであるUSDCの取引が可能

USD1は、米ドルと1:1で連動する新たなステーブルコインとしてローンチされており、米国債や現金などの資産によって裏付けられる信頼性の高いプロジェクトとなることを目指している。

トランプ大統領とその家族が支援するという強力な政治的背景を持ち、複数のブロックチェーン上で展開されることから、将来的な利便性や普及が期待される。

一方で、すでに多くの銘柄が流通しているステーブルコイン市場への参入となるため、USD1が将来的にどの程度普及するかは、現時点では不明である。

今後もUSD1に関する最新情報を注視し、市場での展開を冷静に見守っていくことが求められる。

USD1に興味がある方は、USD1がローンチされる前に、USDCをはじめとするドルに連動するステーブルコインをチェックしておくと良いだろう。

USDCは国内取引所SBI VCトレードにて取り扱われており、日本円で簡単に取引が可能なため、この機会に詳細情報を確認してみてはいかがだろうか。