通信制高等学校の数は年々増加している

少子化によって全国の高等学校が減少していく中で、通信制高等学校の数は年々増加しています。2023年度の調査で、通信制高等学校は289校(公立校78校、私立校211校)でした。

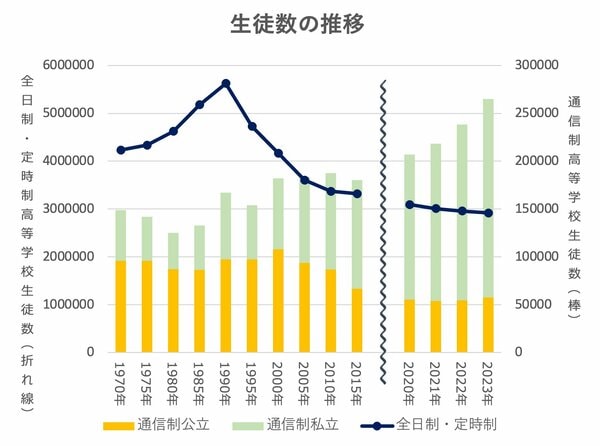

生徒数はどうでしょう。2023年の通信制高等学校の生徒数は1990年よりも約10万人増加し、26万人を超えました。今では高校生のうち12人に1人が通信制高校の生徒なのです。特に私立通信制高等学校校数・生徒数の増加が大きいことがわかります。

元来、通信制高校は、中学校が最終学歴の方や高等学校を中退した方、スポーツや芸能活動によって全日制高等学校の教育システムでは調整がつかない方でも学べる学校でした。それが、行動や発達に特性のある方、体調面や人間関係の兼ね合いで小中学校を休みがちだった方、学力に不安のある方、全日制高等学校で単位を落として進級できなかった方なども学べる学校として知られるようになりました。

多様性に対応、難関国立大学に進学も

学校法人角川ドワンゴ学園が創設し、2016年4月と2021年4月に開校した通信制のN高等学校・S高等学校は、両校合わせて生徒数が約2万8,000人を集めるまでに成長し(2023年12月末時点)、従来の通信制高等学校のイメージを変え、他の学校にも影響を与えた学校といえます。

近年では、特に私立通信制高等学校の中にはダンス、ゲーム、マンガ、アニメ、eスポーツなどを学べるコースを設けている学校もあります。積極的に通信制高等学校を志望する中学生が増えている理由は、自分のやりたい学習ができる点や、プログラミング、PCスキル、美容師、調理師といった、自分の将来に役立つ技能や資格を身につけられる点に魅力を感じていることにあります。勇志国際高等学校は、さまざまな理由で勉学や学校生活に打ち込めない中学生のために、メタバース空間において自分好みのアバターで学校生活が送れる「メタバース生」制度を2024年度に新設しました。

出口面でも、東京大学や京都大学などの難関国立大学への合格者を輩出している通信制高等学校や、早稲田大学、慶應義塾大学などへの指定校推薦枠を持つ通信制高等学校もあり、「通信制高等学校は学力に不安のある方が通う学校」というイメージは崩れつつあります。

以前の通信制高等学校は、年に数回のスクーリング(面接授業)以外は「自学自習」が基本でした。今では生徒それぞれの学習ニーズ(レポート学習や大学受験学習など)に合わせた個別指導コースを設ける学校、毎日あるいは週3日などの通学コースを設ける学校、学業面や精神面でのサポートを行う学校も出てきています。さらに、授業や面談だけでなく部活動もオンライン可能という学校もあります。

物心ついたときからスマホでインターネットにつながる生活を送ってきたデジタルネイティブ世代にとっては、違和感のない学び方なのでしょう。このように、通信制高等学校は、子どもの多様性や価値観の変化に対応しようとしているのではないでしょうか。

中学卒業後、直接通信制高等学校に入学する割合が増加

通信制高等学校生の年齢層を見ると、特に私立では若年化している傾向にあり、20歳以上の「学び直し」の生徒の割合は減少しています。反対に、中学校を卒業して間もない15歳の割合が2005年から2022年にかけて全体で12ポイントも増えており、中学校を卒業してすぐに通信制高等学校で学ぶ生徒が増えていると考えられます。

1クラスの2人程度の割合で通信制高校が第一志望

2024年1月9日に東京都教育委員会より「令和6年度 都立高校全日制等志望予定(第1志望)調査」が公表されました。この調査は1976年度から実施されており、今回の調査結果は、都内区市町村立中学校と義務教育学校609校の卒業予定者7万8,108人を対象に、2023年12月13日に行われたものです。

中学校卒業予定者に占める

第一志望校の割合の変化(東京都公立)

※東京都教育委員会「都立高校全日制等志望予定(第1志望)調査」結果、進学研究会「高校進学説明会資料2018年春」をもとに東京個別指導学院が作成

2022年度までは私立通信制・定時制の合算で発表されていたため、2023年度も私立通信制4.71%、私立定時制0.17%の合算を上表には加えている

近年、都立高等学校(都立高等専門学校も含む)第一志望者の割合は減少傾向にありますが、その一方で通信制高等学校等の志望者の割合が増えていることがわかります。2023年度(2024年3月)卒業予定者における通信制高等学校の志望者の割合は、2016年度卒業予定者の4倍以上に増加しています。公立中学校の1クラスに2人程度が通信制高等学校を第一志望校にしている計算です。今では通信制高等学校進学希望者は決して珍しくないといえるでしょう。

この傾向は東京都だけの動きではありません。神奈川県は2014年度1.6%→2023年度4.4%、埼玉県は2015年度1.4%→2023年度6.1%※と、同様の動きが見られます。

「みんなと同じ全日制に通わせたいので、通信制高校には行かせたくない」「通信制高校のメリットはわかりますが、世間体が気になります」といった中学生保護者からの相談を受けることがあります。「みんな」と同じように高校生活を過ごそうと、無理をして全日制高等学校に進学した結果、学校に適応できず、通信制高等学校に編入することになった例をこれまで多数見てきました。

それが最近では、通信制高等学校にネガティブなイメージを持つ中学生・保護者は減っているように思います。「自分らしい高校生活」「わが子らしい高校生活」を送るために、積極的に通信制高等学校を選択する中学生・保護者が増えているのでしょう。

※神奈川県教育委員会「令和5年度 公立中学校等卒業予定者の進路希望の状況 」、埼玉県教育委員会「令和6年3月中学校等卒業予定者の進路希望状況調査(令和5年12月15日現在)」、埼玉県教育委員会「平成27年3月中学校等卒業予定者の進路希望状況調査(平成26年12月15日現在)」

2025年4月に通信教育課程大学が3校開設予定

次に、大学について見ていきましょう。文部科学省は2023年11月、2025年新設に向けて認可申請のあった大学名を公表しました。申請した4校のうち3校が通信制課程の大学でした。2023年現在、通信制課程の大学は放送大学を含めて44大学しかないことを考えると、1年で3大学の開校は通信制課程大学の大幅な増加といえます。

2025年開設予定の大学のひとつであるZEN大学は、N高等学校・S高等学校を創設・運営している株式会社ドワンゴが公益財団法人日本財団と提携したオンライン大学です。新入学生の募集定員が5,000人と、かなりの大型開校だといえます。

2025年4月に新規開校・学部増予定の通信制課程大学

※文部科学省「令和5年10月末申請の大学等の設置認可の諮問について」と各大学HPから東京個別指導学院が作成

通信制課程大学が現役高校生の進学先として選ばれている

日本における通信制大学に対するイメージは、「就業しながら学べる」「さまざまな経験を経た大人が学び直しをする」といったものが一般的ではないでしょうか。人生100年時代が現実のものとなりつつありますから、20歳前後で学びを終えてしまった知識やスキルだけでは、世の中の動きに対応できません。このため「生涯学習」*¹「リカレント教育」*²「リスキリング」*³の必要性がこれまでも叫ばれており、通信制課程はこれらのニーズに応える役割を果たしてきました。

しかし近年では、18~22歳の年齢でも通信制課程大学で学ぶ方が増えており、現役高校生に選ばれる大学へと変化してきています。2023年の学校基本調査では、18~22歳の通信制課程在籍生の割合が最多となりました。

*¹ 職業的なスキルの習得にとどまらず、充実した人生を送るためにさまざまな分野の知識を学んだりチャレンジしたりすること

*² 学校教育を終えた社会人が、その後も生涯にわたって学び続け、就労と学習のサイクルを繰り返していくこと

*³ 新しい職業に就くために、あるいは今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること

新たな大学進学ニーズの掘り起こし

私立通信制高等学校で最大規模のN高等学校とS高等学校でも大学等進学率は33.24%(2022年度)※にとどまり、卒業者の半数以上が大学等に進学しているわけではありません。2022年3月の通信制高校卒業者は7万993人で、うち大学進学者は1万2,722人でした。大学進学率は17.9%です。私立通信制高等学校でも25%程度にとどまっています。全体の大学進学率は56.6%なので、大きな差があります。

※N高等学校・S高等学校HP「2022年度 進学・合格実績」

ZEN大学の大規模な学生募集は、N高等学校・S高等学校の卒業生の中で、従来は大学進学を考えてこなかった生徒の進学先としての需要を見越してのものと思われます。通信制の教育に慣れている生徒の一部が、大学についても通信制課程を選択する可能性もあります。加えて、コロナ禍を経てオンライン授業に慣れた全日制高等学校等からも、通信制課程の大学を選択することも十分に考えられます。

このように、通信制課程大学の新設は、新しい進路のニーズとして学生募集の「伸びしろ」があると創設予定者が見ているからではないでしょうか。

通信制課程大学でも多様な学び方を選択できる

通信制課程の大学は、単位を修得する条件などが通信制高等学校と類似しており、通信制高等学校の生徒にとっては慣れた環境で学習に取り組むことができます。一方で、日本大学のように通信教育部の独立キャンパスがあり、通学課程と同じ授業形態の「昼間スクーリング」を中心に学ぶことができ、通学制への転籍も可能な大学もあります。卒業論文が必須の大学もあれば、不要の大学もあります。

学費もさまざまで、4年間で460万円台の大学(早稲田大学人間科学部eスクール)もあれば、50万円台の大学(帝京平成大学通信教育課程)もあるのです。大学卒業資格を取りたい、自分の個性を生かした学びを続けたいという生徒にとって、通信制課程大学の増加は学び方の選択肢が広がることになります。

通信環境の変化と規制緩和が可能にした教育

通信制課程の大学が増えている理由のひとつに、通信環境の変化が挙げられます。以前の通信制教育では、紙の教科書を読み、レポートを手書きして郵送し、スクーリング会場に足を運び、学校で試験を受けなければなりませんでした。

それが今や、動画で講義を受けたり、チャットで質問をしたり、リアルタイムで学生同士や先生と議論したりするのはごく当たり前です。さらには、オンラインで試験を行うことが可能な大学もあります。これらを可能にしたのは、画像・音・動画を同時かつ双方向にやりとりができる情報通信技術の進歩です。

以前はスクーリングの参加は卒業に必須でしたが、大学設置基準の緩和により、卒業に必要な124単位すべてを「メディアを利用して行う授業」(インターネット等による授業)で修得できる通信制大学(学部)も出てきました。このように、通信環境の変化と規制緩和により、同じ「通信制」という名称がついていても、行っている授業や研究内容は従来のイメージとはまったく異なる場合があるのです。

通信制課程大学の今後は?

実は、大学の通信制課程は卒業するためのハードルが高いといわれています。最低学年数超過卒業者割合が58%※と、半数以上が4年で卒業できないことからもそれがわかります。

※文部科学省「質保証システム見直しに係る基礎資料集4」

また、大学の通信制課程の場合、就職支援がどの程度あるのか、どのような業界や企業に就職実績があるのかといった情報公開が進んでいるとはいえません。卒業後の進路指導をしている高等学校のHPを見ると、通信制課程の大学を進学実績として掲げている高等学校は限られており、高等学校の先生方は、卒業者の進学先として積極的に公表しようというスタンスではないように思われます。このようなことから、通信制課程の大学には「特殊な大学」という印象を持つ方が多いと考えられます。

しかし、2020年からの新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、通学制の大学でも、オンライン授業などの遠隔授業の活用が進みました。文部科学省の調査によると、多様なメディアを利用した遠隔授業を実施する大学が2021年度は70%以上にのぼっています。デジタル技術の発達とコロナ禍を契機に、通学制と通信制の学び方が一部重なりつつあるのも事実です。

| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |

|---|---|---|---|---|

| 2017年4月~ | 2018年4月~ | 2019年4月~ | 2020年4月~ | 2021年4月~ |

| 28.1% | 28.4% | 37.1% | 49.5% | 70.1% |

※文部科学省「令和3年度の大学における教育内容等の改革状況について」をもとに東京個別指導学院が作成

ここでの多様なメディアを利用した遠隔授業とは、大学設置基準第25条第2項に定める、オンライン授業や遠隔授業などの多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修させる授業科目のことを指す

そんな中で、通学部と通信部の両方を持つ京都芸術大学の1年次入学者は、近年で逆転しました。これまで実技を伴う制作系の授業は対面で受講する必要がありましたが、オンラインで受講できるようにする※など、時間や場所を選ばずに学べる環境を整えたことが、逆転の大きな要因と思われます。

その結果、さまざまな年代・立場・居住地の人たちが学べるようになりました。実際、在学生の在住エリアを見ると、地元の近畿地区は24%に過ぎず、関東地区が44%と最大です。

※一部のコースはオンラインで入学から卒業まで可能

おわりに

本コラムの前半で書いたように、通信制高等学校に対する世間の印象は変わってきています。今後は大学においても同じような動きになるかもしれません。

もし、子どもが通信制の高等学校や大学に興味を示した場合、「なぜ」「どこに」興味を持ったのかよく話を聞き、現在その学校がどのような教育や研究を行っているのか、保護者も調べてみるとよいでしょう。また、信頼できる学校や塾の先生に、進学者の事例があるかどうかも含めて相談してみることをお勧めします。

世の中の変化とともに、学び方も次第に変わってきています。保護者が学生だったときの印象はいったん捨てて、現在はどのような状況か、今後どうなりそうなのか、新しい情報をキャッチしたいものです。