三井住友銀行

三井住友銀行デジタル戦略部 部長

大岡 英興 氏

(記事掲載時はFin Capitalへ出向。取材時は三井住友銀行に勤務)

MITで気付いた「人と情報をつなぐ価値」が米国CVC活動の出発点に

三井住友銀行における「SMBC Fin Atlas Beyond Fund」のキーパーソンとなるのが、デジタル戦略部で部長(取材当時)を務める大岡英興氏だ。2013年から米国に赴任していた大岡氏は、10年以上前から米国のスタートアップ・エコシステム(スタートアップの起業やビジネス成長を支援する環境・枠組み)の価値を見いだし、起業家や大学、ベンチャーキャピタル(VC)の関係者と精力的に面談を重ねてネットワークを形成してきた。

なぜ大岡氏は、スタートアップ・エコシステムに着目したのか。きっかけとなったのは、08年からの米国・ペンシルベニア大学ウォートン・スクールへのMBA(経営学修士)留学だ。

ウォートン・スクールは世界最高峰のビジネススクールの一つ。当時、MBAプログラム卒業生の多くはコンサルティングファームや投資銀行に進んだ。ところが、大岡氏が入学した年にリーマンショックが起こり、状況が一変。MBAプログラムが修了する2年後の2010年になっても就職が厳しく、起業の道を探る同級生が多くいたという。

「私は卒業していったん日本へ戻り、13年にニューヨークへ赴任したのですが、同級生が起業した複数のスタートアップが大きな存在感を放っているのを目の当たりにしました。たった3年の間に新しいものが次々に生まれ、スピード感を持ってスケールアップしていく土壌が米国にあると実感したのです。その土壌がなぜ生まれたのか、起業した同級生を含むさまざまな友人に話を聞いたところ、シリコンバレーを中心にイノベーションのエコシステムがあると知りました」

いろいろと調べる中で、エコシステムの中心に大学があることを知った大岡氏は、東海岸にいたこともあって、マサチューセッツ工科大学(MIT)を訪れる。

「MITには、研究成果を知的財産権として保護するため、特許を取得して事業化まで推進する『テクノロジー・ライセンシング・オフィス(TLO)』という組織がありました。TLOに直接話を聞いたところ、大手企業や学内外のさまざまなプロフェッショナル、VCなどの投資家とも、密接につながっていることが分かったのです」

当時、大岡氏は三井住友銀行のコーポレート・アドバイザリー本部に所属。当時はまだあまり盛んではなかったPE(プライベートエクイティ、※1)との連携によるLBO(レバレッジド・バイアウト、※2)や顧客向けのM&A業務に取り組んでいた。米国に赴任したのも、クロスボーダーの案件を広げる組織の立ち上げがミッションだったため、MITのTLOが果たす役割を知ったことは大きな気付きになったと振り返る。

「銀行は昔から、銀行だからこそ得られる企業の情報を生かし、人と情報をつなぐことで、お客さまに付加価値を提供してきました。それがテクノロジーの進化によってお客さま自身が多くの情報を得られるようになり、こうした付加価値の提供が難しくなってきました。そこで、MITのTLOのように人と情報をつなげば、日本企業に新たな付加価値を提供できるのではないかと考えたのです」

※1 PE(プライベートエクイティ):企業等に対し、資本制の資金(エクイティ、メザニン等)にて投資を行い、当該企業等の成長や再生を支援することを通じて、その投資持ち分の価値を高めた後、売却等により利益を実現するもの。

※2 LBO(レバレッジド・バイアウト):企業買収時に多額のデット(レバレッジ)を用い、返済原資を主に被買収会社の将来キャッシュフローで賄う買収手法。

米国でのCVC活動が困難を極める理由

MITで、銀行が提供できる新たな付加価値のヒントを得た大岡氏。日本企業が海外で新規事業を展開するとき、現地の日本人コミュニティーを活用するのが一般的だが、あえてその手法は選ばなかった。コーポレート・アドバイザリー本部ではシンガポール拠点に複数人が赴任する一方で、米国での組織立ち上げは当初、大岡氏一人での活動だった。大岡氏は人数のハンディを逆手に取り、地道に現地人脈を構築していったのだ。

「時代やビジネスの形がどう変わっても、付加価値の源泉は直接話を聞くことによる1次情報にあります。まずは信頼できる情報源を開拓することが重要だと考えました」

起業家や大学、VCと精力的にアポイントメントを取り、3年間にわたって米国中を駆け回った。年間250件ペースで面談を重ねる中で、課題も見えてきた。大きいのは、メンタリティーの違いだ。日本では、資金を出す大企業側が起業家より強い立場となることも多いが、米国では有望な起業家に「いかにお金を受け取ってもらうか」という感覚なのだという。

「限られたパイを奪い合う感覚なので、スピードが問われます。NDA(機密保持契約)の締結や投資条件をまとめたタームシートへサインするのに、いちいち日本の本社へ稟議をかけていては到底追い付けません」

それに、米国のスタートアップ投資は、クラブディールと呼ばれる手法で行われることが多い。クラブディールとは、複数の投資家や企業が共同で一つの投資案件に出資すること。リスクが分散でき、資金規模が拡大できるメリットがあるが、限られたネットワーク内で形成されることがほとんどだ。いくらメガバンクであっても、そこへ参入するのは「決して簡単ではないことが分かった」と大岡氏は話す。

加えて、銀行の融資に対するスタンスが、スタートアップ投資とは相性が良くないことも課題だという。

「銀行は、貸したお金が返ってくるという考え方が基本。1社に投資して、結果が出るまで次の投資ができないということになりがちです。一方、スタートアップ投資はポートフォリオ戦略を取るのが一般的。すなわち、10社に投資したうち、1社がユニコーン企業になれば成功という考え方です。これが理解できないと、クラブディールの一員として呼ばれなくなってしまいます」

シリコンバレーを中心に、米国でスタートアップが次々にイノベーションを起こしていても、銀行をはじめとする日本企業がうまくCVC活動を展開できなかった理由はそこにある。

「単に出資をするだけでなく、投資先の価値向上への貢献が求められるので、CVC自身にとっての戦略リターン偏重型だと苦しいというのもあります。有望なスタートアップほど、表に話が出ず、本当に限られた仲間内だけで最初のラウンドが消費されてしまうので、そこに届かない日本企業が多い。まずは『一緒にどう?』と声を掛けてもらえる関係の構築が、スタートアップ投資で最も重要です」

組織の壁を越え、部門横断の取り組みを早くから推進

そうした難しい状況にもかかわらず、大岡氏は米国でのCVC活動を実現したいと考えた。有望なスタートアップに対する最初の投資ラウンドへの参画が、SMBCグループの顧客である日本企業に大きな付加価値をもたらすことにもつながるからだ。

「日本企業と有望な米国スタートアップをクロスボーダーでつなげ、新たな価値を創出することは、他のVCや多くの事業会社にはできないと思っています。多くの日本企業をお客さまとして持つことは、SMBCグループの大きな強みです。そして、日本企業の成長をご支援することは、私たちの利益にもつながります。CVC活動は財務リターンの追求が大前提ですが、日本企業に協業や新規事業創出、オープンイノベーションなどの機会を提供するプラットフォームとしても機能させていきたいと考えたのです」

こうした取り組みには、現地でスピーディーかつダイレクトに対応できる体制構築が必要であり、部門横断の取り組みが不可欠だ。そこでSMBCでは、コーポレート部門やグローバルバンキング部門などが協力し、部門横断での組織づくりを推進してきた。

特筆すべきは、約10年間の米国での活動が下地になっているという点だ。なぜそこまで続けられたのか。大岡氏に聞くと、冒頭で触れたウォートン・スクール留学時の経験が大きかったと明かす。

「ウォートン・スクールでは、周囲から『Get out of your comfort zone(新しい挑戦をしなさい)』と言われ続けました。実践していたつもりでしたが、クラスに集まっているのは他分野の優秀な人ばかりで、やはり気後れをしていたのです。当時は英語力にも自信がなく、ネットワーキングの機会があったにもかかわらず、参加しなかったことも多々ありました。卒業してから『もっとできたはず』と後悔し、次に機会があれば臆せず飛び込もうと固く決意しました」

だからこそ、たった1人であえて日本人コミュニティーからも距離を置き、ーからネットワークを築いてきた。そのネットワークと、積み上げてきた独自の知見を生かすには、自分がやるしかないという使命感も、新たなチャレンジの幕を開ける原動力となった。

このチャレンジ精神が、大岡氏のみならずグループ全体に行き渡っているのもSMBCの強みだ。23年5月に、シンガポールで「SMBC Asia Rising Fund」を設立し、アジアでのCVC活動を開始しているのは、新たな付加価値を提供しようというムーブメントが、SMBCグループ内に起こっている証左だろう。

こうした動きと並行して、デジタル分野において革新的なチャレンジを次々に展開しているのも見逃せない。22年に米国でデジタルバンク『Jenius Bank』を立ち上げ、23年3月には個人向け総合金融サービス『Olive』を開始。25年5月には、法人向けデジタル総合金融サービス『Trunk』をスタートさせた。こうしたCVC活動とデジタルサービスの活性化は、SMBCグループのデジタル戦略の方向性である「Beyond & Connect」(さまざまなものを超えていく力と結び付けていく力)を実践しているといえよう。

グローバルの懸け橋となり、社会課題解決に貢献する存在へ

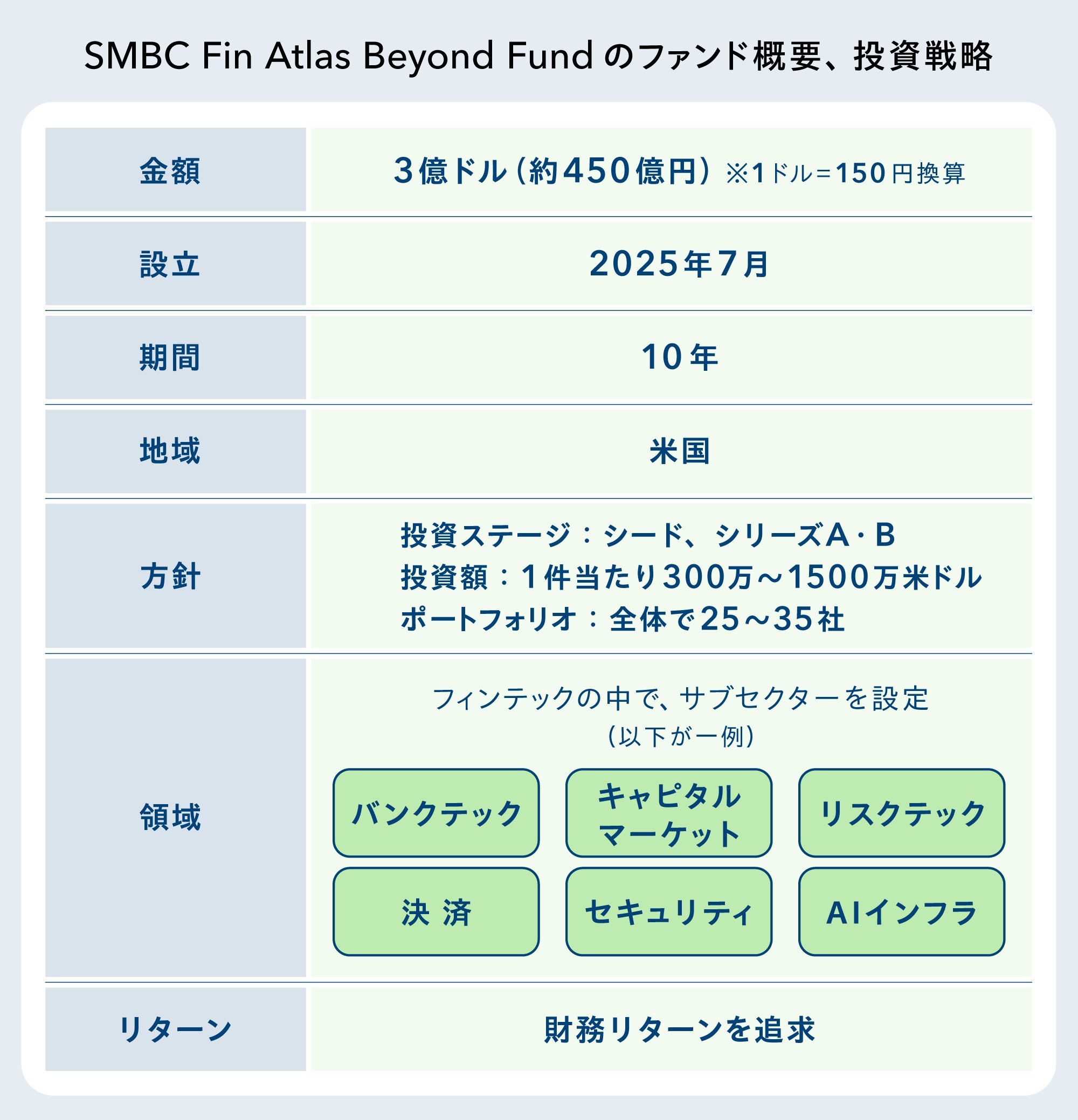

SMBC Fin Atlas Beyond Fundが「Beyond & Connect」を先進的に実践していることは、現地エコシステムに精通している米国企業と共同で設立した点にも表れている。

「クラブディールへ簡単に参入できない現実がありますので、米国企業と連携することは早い段階で決めていました。十数社を検討しましたが、非常に強力なネットワークを持ち、高い投資実績を持つFin Capitalと共同で取り組むことに決めました」

Fin Capitalは、グローバルに展開する資産運用会社だ。管理している運用資産は15億米ドル超(約2250億円)。世界中で125以上のアクティブなポートフォリオ企業を有しており、とりわけBtoBフィンテックソフトウエア企業に対しては、スタートアップの資金調達ステージの最初期段階からプレIPOまでのフルライフサイクル投資を実施。フィンテック専門の大手投資銀行からも「世界で最も活発なフィンテック投資家」の一つに挙げられるなど、勢いのあるプレーヤーである。

「SMBC Fin Atlas Beyond Fundがフィンテックおよびバンクテックに特化していることも、Fin Capitalと組む理由です。AIの進化が次のフェーズに入り、データの処理能力が格段に上がってきています。銀行業務のコアな部分のリアルタイム化やオープン化を実現させて、さらに高度なサービスの創出につなげていきます。さらには、社会的な課題解決にも寄与していきたいと考えています」

Fin Capitalも、SMBCグループとの協業には大きな期待を寄せている。同社の創業者兼マネージングパートナーのLogan Allin氏は次のように語った。

「SMBCグループとの提携によって、競争の激しい市場で主要プレーヤーの地位を獲得できると確信しています。また、SMBCグループの持つ広範なビジネスネットワークは、Fin Capitalに出資している投資家に大きなビジネスチャンスをもたらすと期待しています」

スタートアップ投資を起点に広がるシナジー。米国での取り組みを橋頭堡(きょうとうほ)として、すでにCVC活動を展開しているシンガポールや日本とも連携し、グローバル展開を加速させていきたいと大岡氏は力を込める。

「米国の起業家やVCの、日本企業の人材に対する信頼度は、日本企業が想像するよりはるかに高いです。安心してビジネスができるので組みたいという声は多く聞きますし、製造業など研究開発型技術は高く評価されています。カルチャーの違いやアクセスのしにくさなどでアプローチできていない部分も多いと聞いていますので、SMBC Fin Atlas Beyond FundでのCVC活動を通じて解決していきたいと思います」

両社の思いの強さは、ファンド名にも表れている。「Atlas」は、ギリシャ神話に登場する天空を支え続けた神であり、責任や強さ、グローバルな視点を象徴する。そして「Beyond」に込められているのは、地域を超え、フロンティアを先導するという決意だ。大岡氏は「先端テクノロジーを生み続けてきた米国で、フロンティアを超えた挑戦を続け、世界を支えていきたいという思いを込めています」と話す。

SMBCグループの行動規範である『Five Values』の一つに「先進性と独創性を尊び、失敗を恐れず挑戦する」がある。ただでさえ難しいといわれるCVC活動を、独特のコミュニティーを持つ米国のスタートアップ・エコシステムで展開する姿勢は、まさにそれを体現しているといえる。今後どのような成果を生み出すのか、SMBC Fin Atlas Beyond Fundの取り組みから今後も目が離せない。

※米国のスタートアップに投資するCVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)活動について、三井住友銀行が直接投資を行うのではなく、SMBC Fin Atlas Beyond Fundが投資を行います。