変革の鍵はリーダーシップと「人起点」への転換

多くの日本企業がDXに取り組むが、その道筋は平たんではない。Ridgelinezの執行役員Partner、水谷広巳氏は、多くの企業が直面する停滞の根本原因を「経路依存性」だと説明する。これは過去の意思決定が、現在の合理的な選択を阻害する現象のことだ。「DXが進むとテクノロジー導入だけでは解決しない人と組織の課題に直面し、もともと組織に潜在していた問題が顕在化します」と水谷氏は語る。

過去の成功体験は組織文化として定着し、変革の足かせとなる。例えば、長年の経験と勘で需要予測を行ってきた組織にデータドリブンなシステムを導入しても、「現場の勘の方が正しい」という意識が働き、結局使われない事態に陥りがちだ。成功体験が変化へのインセンティブをそいでいるのだ。

この状況を打開するには、経営層が「過去の成功モデルではなく、未来の成功モデルを明確に定義し、それへの挑戦や新しい学習を評価していく必要がある」と水谷氏は強調する。

「経路依存性」を助長するのが、変革リーダーの不在だ。ある調査では、デジタル化を主導するCIO(最高情報責任者)やCDO(最高デジタル責任者)が在籍する企業の割合は、米国の89.3%に対し日本は35.1%にとどまる。水谷氏は、CIO/CDOが不在ではビジネスとテクノロジーを結び付ける役割を担う者がおらず、企業は既存の経路に依存しがちだと指摘する。

日本ではまず、「CIO/CDOの役割の再定義が必要」だと水谷氏は言う。具体的には、従来のITシステムの安定運用やコスト管理という認識から脱却し、「テクノロジーでビジネス価値を創造する役割」への変革が求められる。そのためにはCEO(最高経営責任者)が事業戦略の策定段階からCIO/CDOを巻き込み、権限と責任を与えることが不可欠だ。

水谷氏が強く提唱するのが、テクノロジーではなく「人」を中心に変革を進める「人起点」のアプローチだ。「人起点の変革とは、生成AIなどを単に導入することではなく、顧客や従業員の課題解決のためにテクノロジーをどう活用すべきかを考えること」だと言う。

この変革を成功させるには、リーダーが「『Why(なぜ変わる必要があるのか)』を明確に示す必要がある」と水谷氏は言う。会社の目指す未来をリーダー自らが情熱を持って語り、従業員との対話を通じて共感を醸成する。これにより、会社の方向性が「自分ごと」となり、主体的な参加が促されるのだ。

部門間の「溝」を埋め、協業体制を築く「共通言語」

IT投資の目的が業務効率化から「次世代新規ビジネスの創出」や「ビジネスモデルの変革」へとシフトする中、情報システム(IT)部門の役割も転換期にある。事業部門の要求通りにシステム開発をする「請負スタイル」から、対等なパートナーとして企画段階から関与する「協調スタイル」への移行が急務だ。

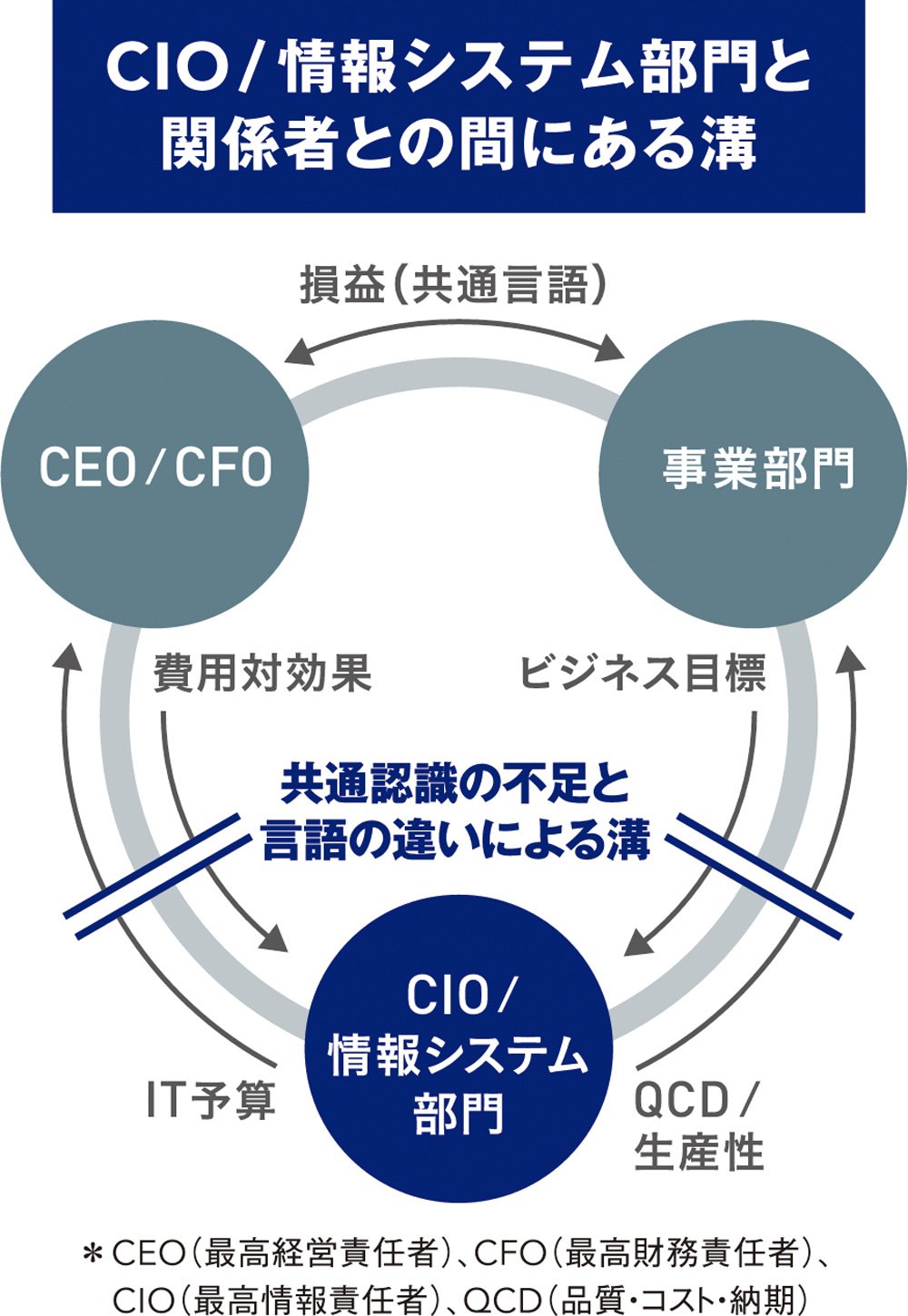

しかし、多くの企業では事業部門とIT部門の間に深い「溝」がある。売り上げや利益率を軸とする事業部門と、QCD(品質・コスト・納期)を重視するIT部門では、使う言葉も思考の前提も異なる。この「溝」がビジネスチャンスの逸失や、戦略的IT投資の遅れを招いているのだ。

この溝を埋める鍵が「共通言語」の確立だ。水谷氏はそのための実践的なフレームワークとして、TBM(Technology Business Management)を推奨する。TBMはIT投資をビジネス価値の観点から可視化・管理する仕組みで、経営層とIT部門が同じ言語で投資の妥当性を議論できるようになる。

とはいえ、TBMの本格導入は組織的な大改革を伴い、ハードルが高い。そこで水谷氏は、第一歩として「IT投資のポートフォリオを『攻め』と『守り』、あるいは『競争領域』と『非競争領域』に分けること」を提案する。「この投資はトップラインを上げるための『攻め』か、事業継続に必要な『守り』か」。このような議論を事業部門とIT部門が共同で進める過程で、双方の目線が合い始めると水谷氏は言う。

実際に、ある大手製造業では全ビジネス領域を「競争領域」と「非競争領域」に分類。競争領域ではアジャイル開発で開発時間を約30%短縮し、非競争領域では既存ソリューションの活用で開発・運用コストを大幅に削減した。この分類を通じ、投資の優先順位に関する共通認識が生まれ、円滑なコミュニケーションの土台が築かれたのだ。

「内製化」を担うビジネスアーキテクト

変化の速い市場で競争優位を確立するには、ベンダー依存から脱却する「内製化」が急務である。しかし、日本ではIT人材の多くがIT企業に所属するため、ユーザー企業の内製化は人材獲得・育成の面で大きな課題を抱える。

限られたリソースで内製化を進めるには優先順位付けが不可欠で、水谷氏は「売り上げや利益の源泉となっているコア事業から内製化を始めることが大事だ」と助言する。

内製化成功の鍵は、事業部門とIT部門の橋渡し役となる「ビジネスアーキテクト」の存在だ。DXの目的設定から関係者との協働までを推進する重要な役割だが、事業と技術の両方を深く理解する必要があり、育成は容易ではない。ビジネスアーキテクトは座学では育成できず、「事業部門とIT部門のジョブローテーションや、部門を横断するプロジェクトへの意図的なアサインを通じて、経験を積ませていくことが大事」と水谷氏は言う。

参考になるのが製造業A社と小売業B社の事例だ。両社に共通するのは、「人材戦略と技術導入をセットで考えたこと」、そしてIPA(情報処理推進機構)の「DX推進スキル標準」などを参考にしつつも、「自社の事業に合わせて求められる人材像を再定義したこと」である。

A社は、大規模基幹システムの刷新を人材育成の好機と捉え、「ビジネスアナリスト」など四つの人材像を独自に定義し、プロジェクトを推進しながら実践的に人材を育成していった。一方、B社は新規ビジネス創出という目標から逆算し、事業アイデアの実現をリードする「ビジネスプロデューサー」と、システム構想を策定する「アーキテクト」という独自の人材モデルを設定。両者の連携で、事業部門とIT部門の円滑な協業を実現した。

水谷氏は著書の核心的なメッセージとして、「DXの主役は技術ではなく、人や組織だ」と語る。日本企業には、現場の豊富なナレッジと強い改善意識という強みがある。これに、変化を恐れず挑戦するマインドが加われば、日本は飛躍的に成長できると水谷氏は確信している。