肥満がある人の約3割が「肥満は自己責任」だと誤認

全国に約1600万人(*1)——。これは、日本で肥満症を抱えている人の推計だ。全人口の約13%、実に10人に1人以上が抱えている計算である。

これまでの研究から、肥満症は重大な慢性疾患の一つであることが明らかになっている(*2)。どんなに食事制限や運動をしても、十分な効果を得られない人が多いのは、遺伝的要因を含む数多くの要因が関係し、診断と治療が必要な医学的疾患だからだ。

「それにもかかわらず、日本で肥満症と診断されている人の数は約38万人。約1600万人のたった2.4%(*1)にすぎません。診断が進まないのは、『自分は病気である』という認識が薄いからだと考えられます」と語るのは、デンマークに本社を置く世界有数のヘルスケア企業、ノボ ノルディスクの日本法人であるノボ ノルディスク ファーマのキャスパー・ブッカ・マイルヴァン代表取締役社長である。

(*1)Copyright © 2025 IQVIA. IQVIA Claims 2023を基に作成 無断転載禁止

同社が全国9400人を対象に行った「2025年度版『肥満』と『肥満症』に関する日本人9,400名の意識実態調査」によると、自身の肥満について「医療機関で相談したい」と回答した人が15.2%だったのに対し、「相談したくない」と回答した人は50.5%に上った。

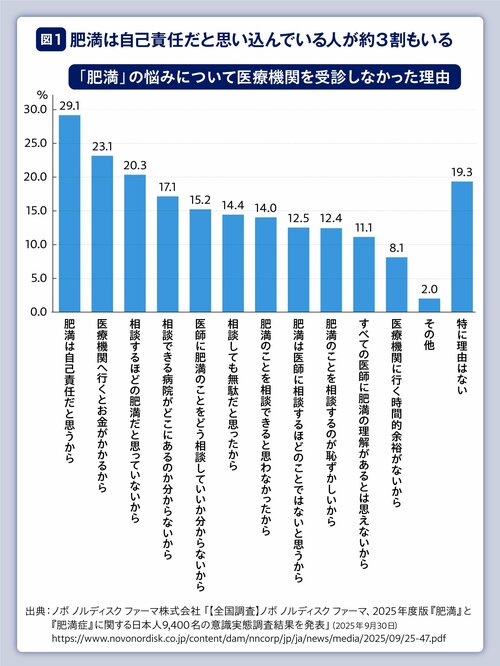

なぜ自身の肥満に関して医療機関に相談したくない人が多いのか。同調査で、「肥満」の悩みについて医療機関を受診しなかった理由を聞いたところ、最も多い回答は「肥満は自己責任だと思うから」で、全体の29.1%にも上った(図1参照)。「肥満のことを相談するのが恥ずかしいから」との回答も12.4%に達しており、心理的な要因から受診をためらっていることがうかがえる。

一方、「相談しても無駄だと思った」14.4%、「肥満のことを相談できると思わなかった」14.0%、「肥満は医師に相談するほどのことではない」12.5%と、肥満症に関する知識が不足していることも受診しない理由となっているようだ。

(*2)WHO Consultation on Obesity (1997: Geneva, Switzerland),World Health Organization. Division of Noncommunicable Diseases & World Health Organization. Programme of Nutrition, Family and Reproductive Health. Obesity: preventing and managing the global epidemic: report of a WHO Consultation on obesity, Geneva, 3–5 June 1997. World Health Organization; 1998.

肥満や肥満症に対するスティグマ解消によるマインドセットの転換が不可欠

マイルヴァン社長は、「肥満は、自分の不十分な健康管理が招いたものだと思い込んでいる人が少なくないことが分かります。そうした思い込みを促しているのは、社会における肥満へのスティグマだと思われます」と語る。

前述したように、肥満症は慢性疾患、つまり「病気」の一つである。ところが多くの人は、食事制限や運動といった健康管理ができないから肥満になるのであって、肥満の人=自己管理ができない意志の弱い人である、と今も思い込んでいる。

「そのため、肥満症の方は自分を責め、『痩せるように、何とか努力しなければ』と自分を追い込んでしまうのです。肥満症は、遺伝や環境要因が複雑に影響して発症するので、自身の努力だけで改善するとは限りません。日本社会に広く浸透してしまっている肥満症へのスティグマをなくし、一人でも多くの肥満症患者の方が、安心して診断や治療を受けられるような社会に変えるべきです」(マイルヴァン社長)

マイルヴァン社長が治療と診断の普及を訴えるのは、肥満症が決して「軽い病気」ではなく、命に関わる合併症につながりかねない深刻な病気だからだ。

ノボ ノルディスク ファーマは、25年以上にわたって肥満症の研究を行っており、肥満に起因または関連する病気や健康障害が多岐にわたることが分かっている。その多くは、脳梗塞や高血圧、冠動脈疾患など、重症化すると命を奪いかねない危険な病気だ(図2参照)。

「肥満が心血管系(*3)や認知症等(*4)、さらには、がん(*5)の発症にまで影響し得る可能性も見えてきました。さまざまな病気のリスクを抑え、寿命を延ばすためにも、『肥満症は病気である』ということをしっかり認識して、診断と治療を受けることが必要です」とマイルヴァン社長は提言する。

肥満を改善することには、さまざまなメリットがある。何より、減量によって身体機能が改善し、QOL(Quality of Life、生活の質)を高めることができる。また、肥満のある人と比べてそうでない人は、寿命が7〜8歳長い(*6)といわれている。

経済的メリットも大きい。重い病気を併発して働けなくなれば、収入が大きく減る可能性もあるからだ。一方、「雇用主にとっては、社員が働けなくなることで会社の生産性が低下するリスクもあります。社員の健康管理の一環として肥満症の診断や治療を促すことは、会社にとっても意義のある取り組みだといえます」とマイルヴァン社長は語る。

また、国民が肥満症に対する正しい認識を持ち、診断や治療を行うことには、年々増え続けている国の社会保障給付費を抑える効果も期待できるという。

「ある研究によると、肥満および過体重による日本の財政上の負担は、年間約2兆円(*7)にも上ることが明らかになっています。仮に肥満および過体重の有病率が1%低下すると、約900億円もの財政負担が減らせる(*7)のです。これらを考えると、肥満に対する社会の認識を改め、患者さんに診断や治療を促すことは、国や自治体にとっても非常に意義のあることだといえます」(マイルヴァン社長)

(*3)JAMA Cardiol.2018;3;(4):280-287.

Association of Body Mass Index With Lifetime Risk of Cardiovascular Disease and Compression of Morbidity | Cardiology | JAMA Cardiology | JAMA Network

(*4)Int J Epidemiol. 2020 Jun 23;49(4):1353–1365.

Higher risk of dementia in English older individuals who are overweight or obese - PMC

(*5)Curr. Oncol. 2025, 32(6), 362

The Relationship Between Obesity and Cancer: Epidemiology, Pathophysiology, and the Effect of Obesity Treatment on Cancer

(*6)Int J Obes (Lond). 2019 Apr;43(4):782-789.

Impact of overweight, obesity and severe obesity on life expectancy of Australian adults

(*7)Igarashi A.et al. J Health Econ Outcomes Res. 2024; 11(2): 125-132.

自治体との連携を通じて、正しい認識を持ってもらう啓発活動を推進

ノボ ノルディスク ファーマは、日本社会に広く浸透してしまっている肥満症へのスティグマを解消し、正しい知識を定着させるため、日本国内でさまざまな啓発活動を行っている。

2024年10月には、千葉市および千葉大学と「肥満及び肥満症対策に関する連携協定」を締結した。千葉市が23年3月に作成した「健やか未来都市ちばプラン」(計画期間:13~23年度)の最終評価で、肥満傾向にある子どもや成人の肥満者などの特定健診の実施率等に関する指標の改善が見られず、健診受診率の向上などに課題があることが明らかになった。そこで同市は、千葉大学およびノボ ノルディスク ファーマの知見やデータを相互に有効活用し、市民の健康増進を図ることにしたのである。

「千葉市をはじめとする連携協定を締結している自治体との取り組みをモデルケースとし、全国の自治体で肥満症に関する情報提供や啓発活動に取り組んでいきたいと考えています」と、マイルヴァン社長は意気込む。

すでに千葉県旭市や、福島県郡山市、愛知県春日井市、北海道旭川市、青森県弘前市、静岡県など計7自治体と産官学連携による地域密着型のプロジェクトを推進しているが、今後さらに連携の輪を広げていく計画だ。

また、同社は“肥満症を正しく理解する”をコンセプトに、肥満症とともに生きる人とその家族、および肥満改善を目指す人たちをサポートするウェブサイト「TRUTH ABOUT WEIGHT 肥満症を知る」を運営している。肥満症や肥満のさまざまな要因を解説する記事や、クイズとともに肥満症について学べる肥満症リテラシー検定、肥満や肥満症と生きる人たちのインタビュー記事など、さまざまなコンテンツを掲載している。

マイルヴァン社長は、「一般の方向けの活動と並行して、医師や医療従事者向けの啓発活動も積極的に行っています。医学を学んだ方々でも、肥満症に対する十分な知識が得られていないケースは珍しくありません。幅広い層の方に正しい知識を得ていただくことが、社会全体の意識変革につながると考えています」と語る。

常識にとらわれず、世界を変えていきたい

ノボ ノルディスク ファーマは1955年に日本でインスリン製剤の流通を開始しており、すでに日本市場で70年以上に及ぶ患者支援の歴史がある。80年には日本法人を設立。その後も日本を重要市場の一つと位置付け、積極的に投資を拡大してきた。

早くから糖尿病向けの医薬を手掛けてきたヘルスケア企業として知られ、今日では世界のインスリン製剤の約50%を供給しているが、25年以上前から肥満症治療薬の研究・開発および製造にも力を入れている。

「糖尿病の予防手段の一つが肥満の解消であることから、事業領域を広げたのです」とマイルヴァン社長は説明する。

ノボ ノルディスク ファーマ

ノボ ノルディスク ファーマキャスパー・ブッカ・マイルヴァン 代表取締役社長

2002年ノボ ノルディスク入社。デンマークとフランスのノボ ノルディスク関連会社でリーダー職を歴任し、22年9月より現職。現在、欧州製薬団体連合会日本支部(EFPIA Japan)の副会長、米国研究製薬工業協会(PhRMA Japan)の執行委員、在日デンマーク商工会議所(DCCJ)の理事を務める。1977年生まれ。02年英国のバース大学で経営修士号、05年デンマークのコペンハーゲン大学で心理学修士号、16年スイス・ローザンヌの国際経営開発研究所(IMD)で経営学修士号を取得。

同社には、「型をやぶる。世界を変える。(Unordinary Drives Change)」という企業理念がある。既存の常識にとらわれることなく、新しいことに果敢に挑み、世界を変えていくという精神だ。

「ノボ ノルディスクは、糖尿病とともに生きる方々の自立と生活の質の向上を目指し、患者中心のアプローチに基づいて、利便性の高いインスリンペン型注入器の開発を先駆的に進めてまいりました。また、2型糖尿病(遺伝的素因によるインスリン分泌機能の低下に、生活習慣の悪化に伴うインスリン抵抗性が加わり、インスリンの相対的不足に陥った場合に発症する)が疾患として認められるように社会全体の理解を深める一助として、継続的な疾患啓発活動を進めてまいりました。これらの挑戦によって、世界中の多くの患者さんの命を救えたことは、われわれの大きな誇りです」とマイルヴァン社長は語る。

今、同社が肥満症の啓発活動に積極的に取り組んでいるのも、「肥満症は病気ではない」という世の中の誤った認識を正し、世界を変えたいと考えているからだ。

世界約80カ国で事業を展開するノボ ノルディスク ファーマは、各国・地域での現地生産によって治療薬を安定供給する体制づくりにも積極的に取り組んでいる。日本では福島県郡山市に工場を構えるが、製造能力強化による安定供給体制の確立を目指して、25年4月に総額60億円を投資した。

マイルヴァン社長は最後に、あらためて強調する。

「肥満症は意志が弱いからなるのではなく、さまざまな要因が関わっているのだということをご理解いただきたいです。ですから、肥満症のある方は、独りで闘うのではなく、医療機関を受診して包括的なケアを受けてください。

当社は今後も『肥満症とともに生きるすべての人々が最適な治療と支援を受けられる環境をつくる』というビジョンの下、肥満症と肥満症治療に関する正しい理解を広め、適切な治療薬を開発することで、患者さんにより良い環境と治療サポートを提供していきます」

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

https://www.novonordisk.co.jp/

■肥満と肥満症にまつわる情報は、下記よりご参照ください。

https://www.truthaboutweight.global/jp/ja.html?cid=asahi220228jp