「誰一人取り残さない」デジタル窓口を目指して

インターネットバンキングが普及し、これらにスマートフォンを利用する人は増えている。それでも、やはり、専用アプリのダウンロードを必要とするなど「なんとなく不安」「面倒くさい」「難しそう」などと感じる人は少なくない。こうした人々が支店に出向くことなく、対面と遜色のないサービスを受けられる選択肢として、オンライン接客への期待が高まっている。三菱UFJ銀行も、そうした社会的要請にいち早く応えようとしてきた金融機関の一つだ。

「当行はコロナ禍以前から、支店に依存しない顧客チャネルの整備にも積極的に取り組んできました。ネットバンキングのように非対面で手続きが完了する仕組みもありますが、『顔を見て相談できる安心感』という点では、対面サービスに勝るものはありません。そこで、ネットバンキングと支店サービスの“中間の顧客チャネル”として、オンライン接客サービスを強化しているのです」

そう語るのは、三菱UFJ銀行でリテール・デジタル部門の副部門長を務める、常務執行役員の向井理人氏だ。

同行はオンライン接客サービスの提供に当たり、複数のツールを比較検討した。当初は一般的なオンライン会議ツールの採用も念頭にあったが、そこには大きな壁が立ちはだかった。

「パソコンでアクセスいただく場合はあまり問題がありません。しかし、スマートフォンやタブレット端末から利用される場合、お客さまに専用アプリをインストールしていただくケースがあります。これではハードルが高く、使えるお客さまが限られてしまうと考えました」(向井氏)

三菱UFJ銀行 常務執行役員

三菱UFJ銀行 常務執行役員リテール・デジタル部門副部門長

向井理人 氏

MASATO MUKAI

そもそも銀行のサービスは、人々の生活に不可欠な社会インフラだ。「使える人だけが使えばよい」という論理は通用しない。誰もが安心して利用できる仕組みでなければ、その役割を果たしているとはいえないだろう。

BtoCだからこそ求められた、「誰でも使える」設計

比較検討を重ねた末、三菱UFJ銀行が選んだのが、Bloom Act(ブルームアクト)が提供するオンライン接客システム「ROOMS」だった。

「ROOMS」は、対面の良さとデジタルの利便性を兼ね備えた、BtoC(企業対消費者)領域に特化したオンライン接客システムだ。その最大の特徴は、一般的なオンライン会議ツールが抱える課題を徹底的に解消した、ユーザーフレンドリーな設計にある。

Bloom Actの代表取締役社長、髙野峻氏は、その違いを次のように説明する。

「最大の特徴は、接続の利便性です。パソコン、スマートフォン、タブレットなど、あらゆる端末で、アプリのインストールもログインも不要です。ブラウザーからボタンをワンクリックするだけで接続できます。さらに、当社が特許を取得しているダイレクトコール機能を使えば、お客さまがメールアドレスを持っていなくても、銀行のホームページに設置した『今すぐつなぐ』ボタンを押すだけで、行員に直接つながるのです」

BtoB(企業間)の打ち合わせであれば、参加者全員がメールアドレスを持ち、事前にアプリを準備することも当然のビジネスマナーとして受け入れられるだろう。しかし、BtoCでは前提が全く異なる。メールアドレスを持っていない顧客もいれば、アプリのインストールというわずかな手間に苦手意識を持つ人も大勢いる。この顧客が感じる「不便さ」や「手間」、すなわち“ペイン(取り除きたい課題)”に寄り添えるかどうかが、サービスの成否を分ける。

加えて「ROOMS」には、顧客が都合の良い日時を選ぶだけでオンライン相談を予約できる「カレンダー予約機能」も搭載されている。これにより、顧客は電話などで担当者と日程を調整する手間から解放される。これは同時に、多忙な行員の業務効率化にも直結する。

「ユーザーフレンドリー」こそがイノベーションを生む

こうした利便性は、「どれだけ多くの人に使ってもらえるか」という一点を追求するBloom Actの哲学から生まれたものだ。

「私たちが大切にしているのは、『ユーザーフレンドリーなサービスこそ、イノベーションを生む』という考え方です。ITの世界ではどうしても“最先端技術”に注目が集まりがちですが、どんなに進んだ技術でも、実際に多くの人に使ってもらえなければ意味がありません」と髙野氏は語る。

Bloom Act(ブルームアクト) 代表取締役社長

Bloom Act(ブルームアクト) 代表取締役社長髙野 峻 氏

SHUN TAKANO

Bloom Actは、製品開発において「先進性のあるテクノロジーを、誰もが簡単に使えるサービスとしてデザインすること」を何よりも大切にしている。同社はこれを「バリューデザイン」と呼ぶ。そして、その根幹を成すのが、ユーザーの「ペイン」と「インサイト(本人も気付いていない隠れた期待や欲求)」という視点だ。

顧客の不便さを解消し、「こんなサービスが欲しかった」という隠れた欲求を満たすからこそ、「本当に使ってもらえるサービス」が生まれるのである。

この思想は、導入企業側の視点にも貫かれている。銀行のような大規模組織にとって、システムの入れ替えは現場に大きな負担を強いる。操作に慣れるための研修や運用変更は、時に生産性の低下さえ招きかねない。

「顧客にサービスを提供するためのシステムは、テクノロジーの進化やニーズの変化とともに更新していく必要があります。理想的なのは、システム自体が導入後も時代の変化に合わせて進化し続けられること。『ROOMS』は、この希望にかなったシステムであることも導入の決め手となりました」と向井氏は明かす。

「ROOMS」は、SaaS(Software as a Service)としての標準機能を持ちながら、各企業の業務フローや基幹システムと柔軟に連携できる仕組みを持つ。将来、新しい技術が登場した際にも、それらを柔軟に取り込める拡張性をあらかじめ備えているのだ。

単に導入時の要件を満たすだけでなく、顧客体験の進化に合わせてサービスそのものを成長させていける。この柔軟性こそが、システムの長期利用を前提とする金融業界で広く採用されている理由の一つだろう。

対話データを「資産」に変え、社会全体の安心を支える

「ROOMS」がもたらす価値は、単なる利便性や効率化にとどまらない。向井氏は、その先の可能性に強く期待を寄せている。

「非対面チャネルの重要性は今後ますます高まっていくでしょう。オンラインなら、お客さまとの対話を効率的に蓄積し、その分析によって、より適切な提案を行うといった継続的なサービス改善が可能です。お客さまの安心感や満足度を高めつつ、組織も持続的に成長できる基盤を築ける点に、大きな可能性を感じています」

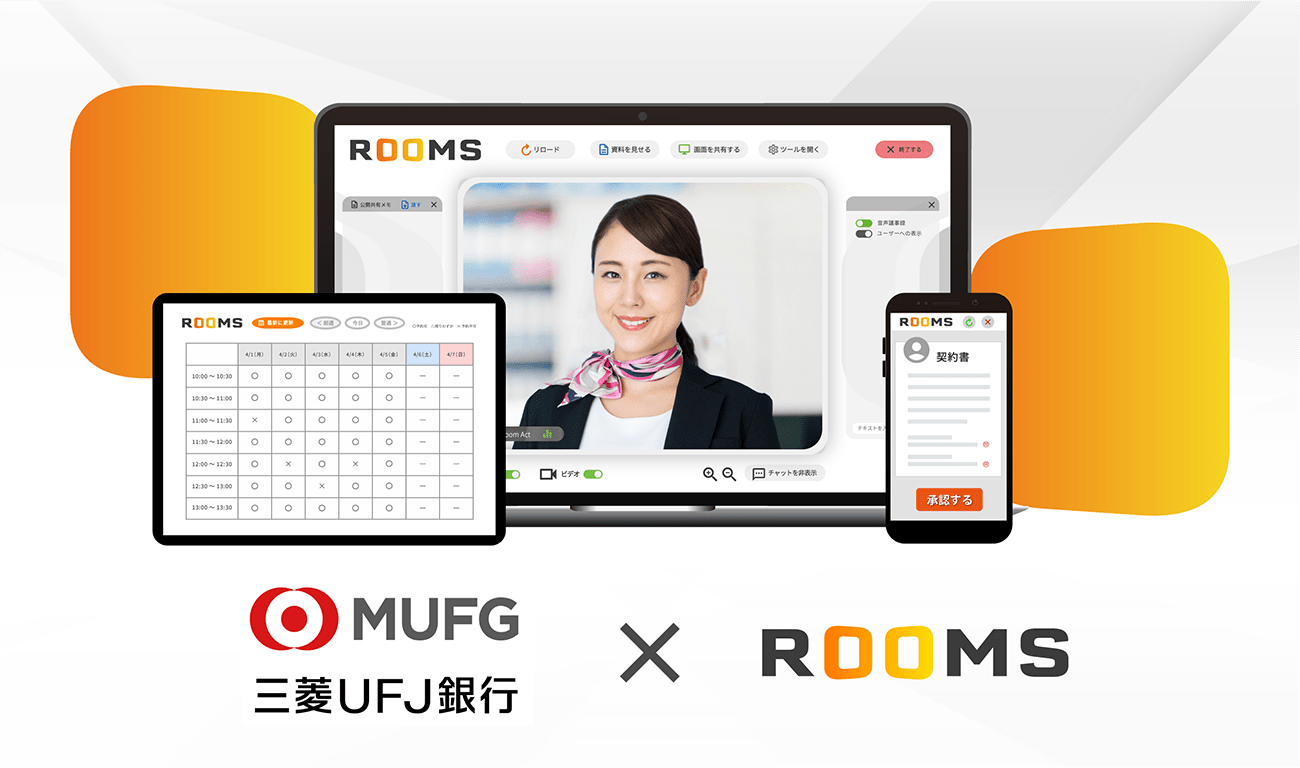

「ROOMS」のイメージ。窓口業務における非対面チャネルの重要性は今後ますます高まっていく

「ROOMS」のイメージ。窓口業務における非対面チャネルの重要性は今後ますます高まっていく

「ROOMS」には、顧客との会話をセキュアな環境で記録し、データとして蓄積する機能がある。さらに、声色や表情の変化から心理状態を解析する「感情分析」の技術も搭載されている。これにより、従来はベテラン行員の経験と勘に頼ってきた部分、つまり「どの説明で安心したか」「どの場面で不安を感じたか」といった点についても、データで裏付けられるようになる。

「こうした商談データを応用すれば、『このお客さまには、このタイプの行員が合う』といった相性の判断まで可能になります」と髙野氏は説明する。

オンラインであれば、顧客は最寄りの支店という地理的制約から解放される。全国の行員の中から、最も専門性や相性の良い担当者のアサインが可能になるのだ。

顧客にとっては「自分に合った担当者と出会える安心感」、一方の銀行にとっては「最適な人材配置による効率化」が実現できる。双方のメリットが生まれるこの仕組みこそ、まさに「窓口DX(デジタルトランスフォーメーション)」と呼ぶにふさわしい革新だろう。

むろん、それは金融業界に求められる厳格なセキュリティー環境の下で実現できることが大前提だ。実際、「ROOMS」は多くの金融機関で活用されている。その信頼性は、自治体の窓口業務などにも導入が広がっていることで証明されているともいえよう。

最後に髙野氏はこう締めくくった。

「銀行も行政も、人々の暮らしに不可欠なインフラです。その窓口がデジタルによって広がることは、単なる効率化やサービス改善にとどまりません。距離や時間の制約を超えて、求める人が、必要なときに、相談できる環境をつくること。それは、社会全体の安心を支える重要な営みだと私たちは考えています。Bloom Actは、これからも対話の価値を守りながら、その可能性をデジタルの力で広げていきます」

株式会社ブルームアクト

〒305-0032 茨城県つくば市竹園1-6-1 つくばビルディング (つくば本社)

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル (東京オフィス)

TEL:03-4405-1329 (代表)

E-mail:info@bloomact.co.jp

URL:https://www.bloomact.co.jp/