新入社員でも社長に「おかしい」と言える組織

「この方がより合理的だと思います」「もっとこうしてはいかがですか」――。

見ると、若手の社員たちから、ベテラン社員風の男性が率直な意見やフィードバックを受けている。「風通しがいい」「自由闊達に物が言える」といった社風を標ぼうする会社は多く、今どきのオフィスでは決して珍しくはない光景だ。

しかし、その相手が社長だったらどうだろう。多くの人が驚愕するに違いない。

「実は、新入社員が社長である私に対し、忌憚なく意見を述べるという光景は、当社ではまったく珍しいことではありません」

そう語るのは、BNPL(後払い決済サービス)のリーディングカンパニーで、東証プライム上場企業であるネットプロテクションズの代表取締役社長 CEOの柴田紳氏だ。

「若手に主体性がない」「期待の人材がすぐに辞めてしまう」――。社員がやる気と主体性を持って仕事に取り組めるようにするには、組織をどう変えるべきなのか。多くの日本企業で、経営者や管理職が頭を抱える人材マネジメントの課題。変化が激しく、先行き不透明な時代において、従来のような年功序列やトップダウン型といった組織運営は「限界を迎えつつある」と言われて久しい。

そんな悩みを抱える経営者にとって、まさしく、同社の取り組みは大きなヒントになるに違いない。

同社は2018年、なんと「管理職を全廃する」という大胆な組織変革を行ったのだ。

「全ての社員が自分を管理する“管理職”となり、全員が経営者、個人事業主という自覚を持って動けるようにしたいと考えました。それが、上司や同僚への『ねたみ』をなくし、部門間の壁を取り払って、社員が自由に交わり合いながら新しいものを生み出していける風土を形成すると考えたからです」(柴田氏)

「管理職のいない会社なんてあり得ない」。おそらく誰もがそう思うはずだ。だが、ネットプロテクションズの社内の様子を見れば、それが現実に機能していることが分かる。

社長である柴田氏が若手社員をニックネームで呼び、気軽に話し掛ける。若手社員は礼儀正しい態度を取りながらも、自分の意見や考えを堂々と述べて議論する。これは同社では日常的なものだ。「物言う社員」たちは、「おかしい」と思ったことがあれば、正直に訴え、「これがやりたい」と思えば自発的にアイデアをビジネスにしようとする。柴田氏も「やってみろ」と背中を押す。

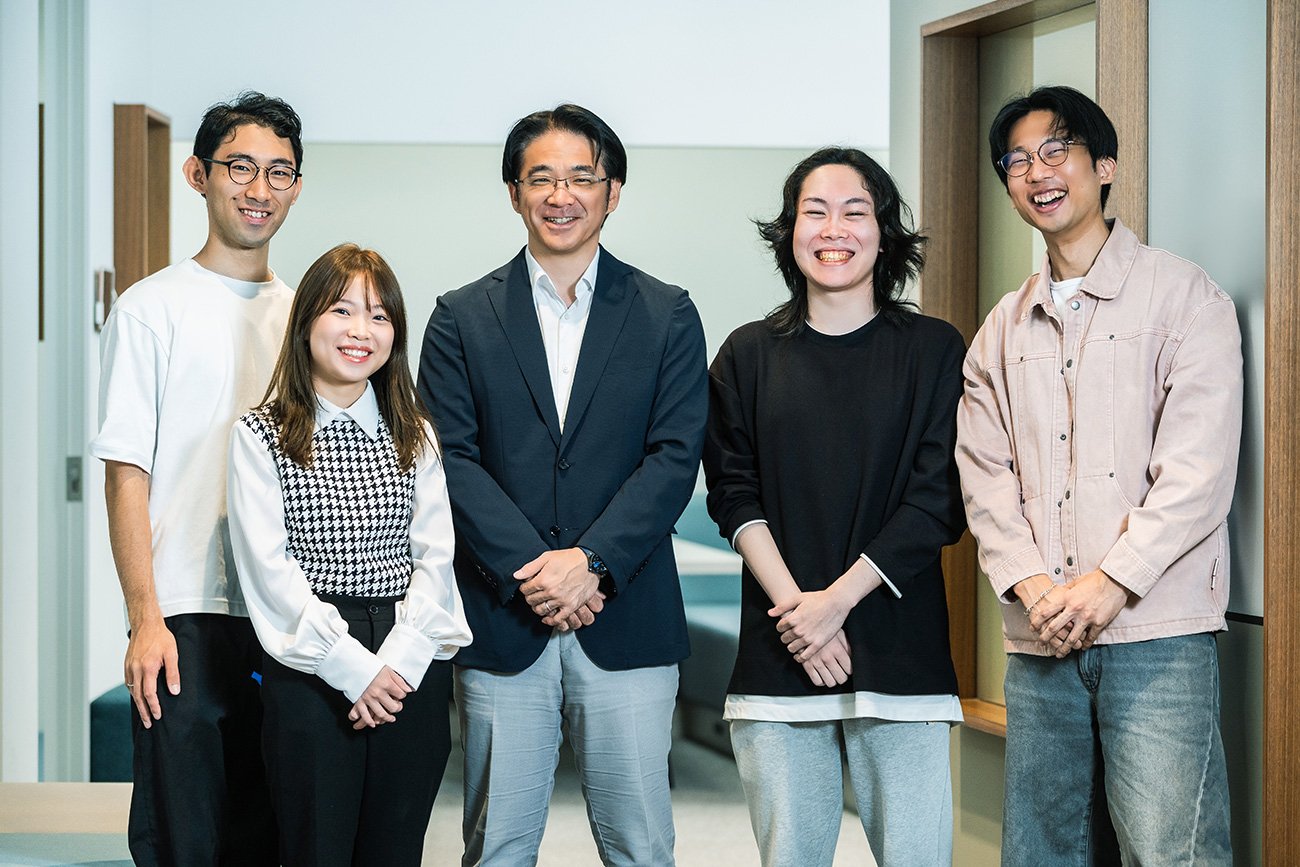

若手や新入社員でも柴田社長(右から2人目)やベテラン社員とアイデアや意見を気軽に交わす

若手や新入社員でも柴田社長(右から2人目)やベテラン社員とアイデアや意見を気軽に交わす

「現在、当社には300人ほどの社員がいますが、言い換えれば“経営者”が300人いるようなもの。私がたった1人で考えるより、はるかに膨大なアイデアが生まれますし、その分、成長機会も広がるわけです」と柴田氏は強調する。

実際、社員たちが自主的に企画した新しいサービスやアイデアを次々とリリースすることで、ネットプロテクションズは急成長を遂げている。

「これも、従来の考え方にとらわれない組織づくりに取り組んだからこそ、もたらされた結果です」と柴田氏は断言する。

「嫉妬」とセクショナリズムが、社員のやる気をそぐ

それでは、なぜ、ネットプロテクションズは「管理職全廃」という、類を見ない大胆な組織変革に踏み切ったのか。その根源は、柴田氏自身の既存の組織に対する疑問にあったという。

実は柴田氏は、ネットプロテクションズの創業者ではない。新卒で総合商社に就職し、3年後の01年にIT系投資会社に転職。程なく、その会社が買収したBNPL事業会社に取締役として出向した。任されたのは「実質的な経営者」としての役目であり、ここからネットプロテクションズの歴史が始まる。

ところが、「弱冠26歳の若者が、いきなりやって来て会社を取り仕切ることになったので、元々いた社員の反発は相当なものでした。当然、良い関係を築くのは簡単ではなく、陰口、悪口を言われ続けました」と、柴田氏は当時を振り返る。

そこで柴田氏が感じたのは、「ねたみ」という厄介な感情の存在だ。急にやって来た若造がいきなり自分たちのトップになることへの憎悪を感じたのをきっかけに、自分よりも能力が低いと思い込んでいる上司や同僚が、自分よりもいい待遇や処遇を受けていることへの羨望など、組織の中にはさまざまな「嫉妬」や「猜疑(さいぎ)心」「反感」が渦巻いていることを痛感した。

「互いに嫉妬し、警戒し合うと、円滑なコミュニケーションが図られなくなり、やがて、足の引っ張り合いなども生じ、業務効率が下がってしまいます。そもそも、働くことへの満足感や幸福感さえも失われてしまうのではないでしょうか」(柴田氏)

「管理職全廃」という大胆な組織変革に踏み切ったきっかけは、柴田氏自身が経験した「既存の組織」に対する疑問にあったという

「管理職全廃」という大胆な組織変革に踏み切ったきっかけは、柴田氏自身が経験した「既存の組織」に対する疑問にあったという

もう一つ、柴田氏が組織における課題として感じたのが部門間の壁、すなわちセクショナリズムである。マネジメント経験がまったくない26歳の若さで実質的な経営者となった柴田氏は、可能な範囲で業務を部下に任せようとした。

しかし、「権限委譲して部門の管理職などに登用すると、あたかもそこが自分の『城』であるかのように思い込み、部下に偉そうに振る舞う人が出るようになりました。これでは、部下は管理職の言いなりになるしかなく、何かを提案したり、言われなくても行動したりする自発的な人材は育ちません。やる気をなくして辞めてしまう社員も増えてしまいます」と柴田氏。

実際、柴田氏が入って間もない頃は、上司へのねたみや反感、パワハラなどを理由に辞めていく社員が後を絶たなかったそうだ。

これらの課題を解決し、社員が幸せになって、人も会社も成長できる環境を手に入れるため、柴田氏は12年ごろから大胆な組織変革に取り組み始めた。これが、その後の「管理職全廃」につながるのである。

管理職が不在でも全社員が自律的に動く「ティール型組織」とは

約7年に及ぶ壮絶な変革を経て、今日ネットプロテクションズが確立した組織モデルを、同社は「ティール型組織」と呼んでいる。

「最初から意図していたわけではありませんが、結果的にフレデリック・ラルー氏が提唱する『ティール組織』に近いものが出来上がったからです。ただし、まったく同じではありませんし、実践を通じてわれわれなりに磨きをかけた組織モデルなので、あえて『ティール【型】組織』と名付けています」と柴田氏は説明する。

ラルー氏が定義する「ティール組織」とは、組織とそこに属する個人の目標や目的が一致し、リーダーが存在せず、働く人全てが自ら意思決定し、行動していく組織のこと。

柴田氏の解釈では、上司が存在せず、また必要ともせず、働く人それぞれが、自分の働く目的と合う企業において、指示されることも強要されることもなく、ありのままの自分で主体的に働く組織モデルということになる。

全ての社員が自分の思うままに働けるようになれば、個々のやる気は高まり、パフォーマンスも最大限に発揮できるようになるはず。ただし、その理想を現実とするには、「嫉妬」やセクショナリズムが起こらないようにし、起こりかけたときに歯止めをかけるためのよりどころが必要だ。

柴田氏は、12年ごろから始めた組織変革の第一歩として、まずはこのよりどころづくりに着手した。それが結実したのが、「つぎのアタリマエをつくる」「ひとの可能性をひらく」「本質を探り、変化し続ける」というネットプロテクションズの「ミッション・ビジョン・バリュー」(MVV)である。

「今では当社の“憲法”のような存在となっているMVVですが、最終形が出来上がるまでには相当な年数を要しました。全ての社員が参加して大激論を交わしたからです。特に『ひとの可能性をひらく』というビジョンは、組織としての在り方や、大切にしたい軸を定義するものなので、決めるまでには相当なやりとりがありました」(柴田氏)

だが、激論を重ね、全員合意の下で決めたビジョンだからこそ、それにそぐわないマネージャーごとの指示や、部門特有のやり方は「ゆがみ」として指摘され、正されていく社風が出来上がった。

ティール型組織とは「ありのままの自分」で主体的に働く組織モデル

ティール型組織とは「ありのままの自分」で主体的に働く組織モデル

その一方、「全員合意のMVVが出来上がったことで、これに沿った行動さえすれば、部門や役職に縛られることなく、思い通りに動けるのだという意識が少しずつ浸透していきました。経営者やひと握りのマネージャーが会社を動かすと、そのポテンシャル以上には成長できませんが、全ての社員が自走するようになれば、成長力は何十倍、何百倍にもなる。それは、当社の事例が証明しています」と柴田氏は強調する。

根幹を支える人事評価制度と徹底した「情報公開」の文化

そもそもネットプロテクションズが実践する「ティール型組織」は、長年の試行錯誤を経て独自に築かれたものだ。その運営を支える根幹が、18年に導入された人事評価制度「Natura(ナチュラ)」である。

Naturaは、(1)管理職の廃止、(2)チームを支援するため管理職に代わる流動的な役割の「カタリスト」、(3)職務グレードと給与水準を示す公開された「バンド制(6段階)」、(4)成長支援のための「QDS (Quarterly Development Support)面談」、そして(5)昇格・昇給を決める納得感の高い「360度評価」、という要素で構成される。いずれも社内での嫉妬を防ぎ、社員の自律と協調を促す仕組みだ。評価項目には業務遂行能力だけでなく、ティール型組織で重視される「経営視点」「コラボレーション」「成長支援」なども含まれる。

さらに、この制度を円滑に機能させるのが、徹底した「情報公開」の文化だ。経営情報から個人のビジョンまで、ほぼ全ての情報(社内ではこの集合体を「沼」と呼ぶ)が共有され、社員の経営参画意識と自律的な意思決定を後押ししている。

加えて、「成長支援ビジョンシート」によるキャリアプランの公開、誰とでも対話できる「1on1ミーティング」、そして柴田氏自らが新入社員と対話する「座談会」といった仕組みが、社員のWill(やりたいこと)に基づく主体的な行動、部門を超えた有機的な連携、そして組織文化への早期適応と経営層との心理的なつながりを強力にサポートしている。

これらの独自の仕組みが相互に連携することで、同社のティール型組織は機能し、成長を続けているのである。

容易ではないが、どんな業種や規模の企業でも採用できる組織モデル

最後に柴田氏は、「ティール型組織は、どんな業種や規模の企業でも取り入れられる組織モデルです。ただし、『嫉妬』やセクショナリズムの壁を打ち破るのは容易なことではありません。社員の自律性に任せて経営者が自らの権限を委譲するのも、かなりの恐怖を伴うものです。当社がいかにしてそれを乗り越え、『管理職全廃』を実現したのかを本にまとめましたので、ご興味があればぜひ読んでみてください」と語った。

『管理職を全廃しました――社員全員が自走する「ティール型組織」』(ダイヤモンド社)

『管理職を全廃しました――社員全員が自走する「ティール型組織」』(ダイヤモンド社)

詳細は柴田氏の書籍に譲るが、実際、会社にこの組織モデルが根付いたと実感するまでには、10年以上の歳月と、幾多の困難があったという。旧来の価値観を持つ社員とのあつれき、権限委譲の難しさ、株主からのプレッシャー、そして何より、柴田氏の先の発言にもあるように、経営者自身が権限を手放すことへの恐怖……。その道のりは決して平たんではなかったはずである。

ネットプロテクションズの事例は、多くの日本企業が抱える組織課題に対する、一つの解を示している。社員の主体性をいかに引き出し、変化に強いしなやかな組織をどう構築していくか。そのヒントは「管理職全廃」という常識破りの選択だけにはとどまらない。自社の組織変革に悩む経営者・管理職にとって、同書から多くの実践的な示唆が得られるはずだ。

参考記事:『タイミーとNP掛け払いで地方創生の「壁」を突破。スキマバイトとキャッシュマネジメントの共創モデルとは何か』

株式会社ネットプロテクションズ

〒102-0083 東京都千代田区麹町4丁目2-6 住友不動産麹町ファーストビル 5階

https://corp.netprotections.com/