宮城県は2024年4月、全国で初めて「再生可能エネルギー地域共生促進税条例」(法定外税)を施行した。0.5haを超える森林開発を伴う太陽光、風力、バイオマス発電設備の所有者に対し課税する仕組みである。

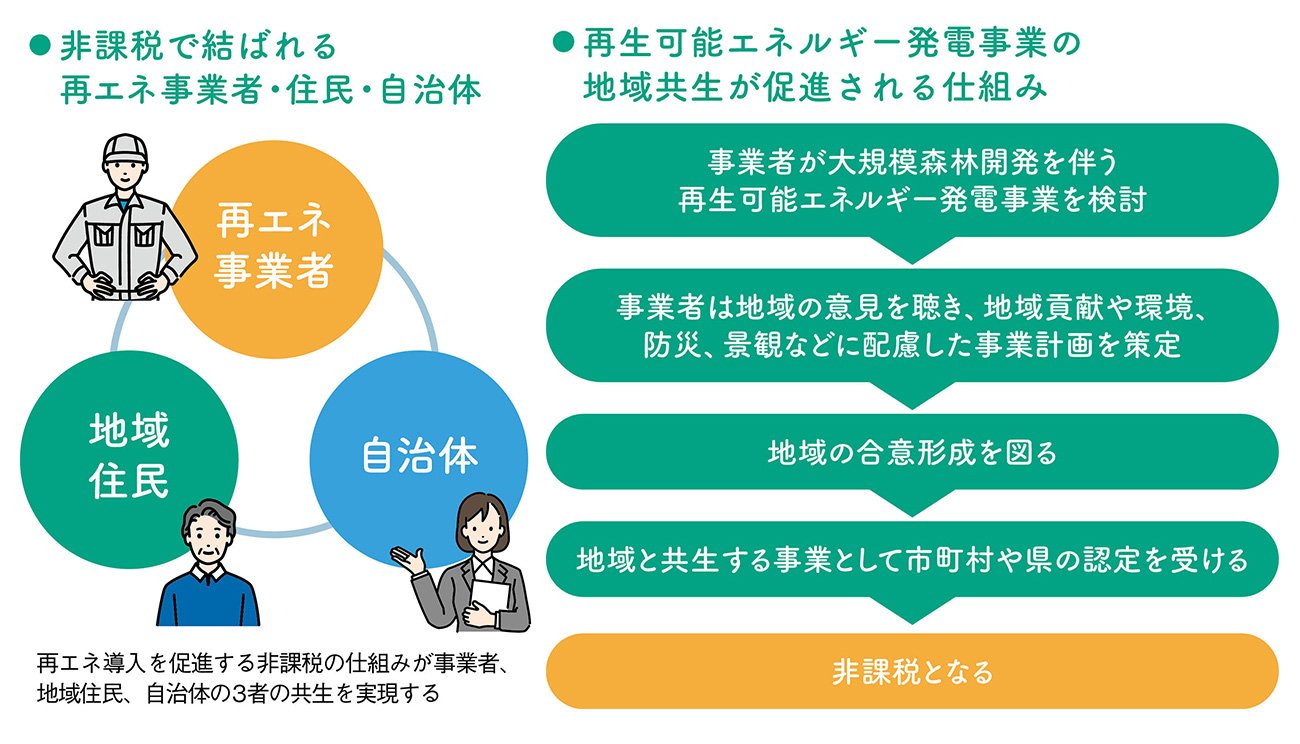

営業利益の約20%に相当する負担を求めるこの制度は、国が定める全国共通の地方税とは異なり、「財源確保が主たる目的ではなく『地域と再エネの共生促進』に重点を置いている」と、宮城県環境生活部次世代エネルギー室の槻田(つきた)典彦室長は説明する。事業者が地域住民との協議会を設け、共生に向けた合意形成を図り、市町村や県の認定を受けた場合には非課税となる。

負担ではなく

共生を促す課税制度

この課税制度創設の背景には、県がこれまで進めてきた脱炭素社会実現への挑戦がある。

県は23年3月、「みやぎゼロカーボンチャレンジ2050戦略」を策定し、30年度までに温室効果ガス排出量を基準年(13年度)比で50%削減する中期目標を掲げた。再エネ発電設備の導入容量についても、13年度の約12倍に当たる380万kWまで拡大する計画を立てている。

この計画の具体像としては、国が掲げる「発電電力量の36%を再エネで賄う」という水準を視野に、太陽光約336万kW、風力約12万kW、バイオマス約24万kWを導入し、水力約7.6万kW、地熱約1.5万kWも積み上げることで、多様な電源を組み合わせて目標達成を目指すものであるが、こうした発電事業の導入拡大に当たっては、地域と共生した取り組みとして進めていくことが求められていた。

この課題に対応する手段の一つとして導入されたのが、「再生可能エネルギー地域共生促進税」である。

槻田室長は、課税制度設計の要点を次のように語る。

「この制度の特徴は、地域と共生する事業を非課税とすることで、事業者に地域と丁寧に向き合う動機を与える点にあります。単なる負担ではなく、行動変容を促すインセンティブです。課税の水準も低過ぎれば意味がなく、高過ぎれば税として成立しません。そのバランスが取れた水準だと考えています」

条例施行後の第1号として認定されたのは、東北電力グループが宮城県白石市で進める「白石越河(しろいしこすごう)風力発電事業」である。出力4200kWの風車8基を設置する計画で、24年7月に認定を受け、非課税事業となった。事業者は地域共生協議会を設け、白石市およびまちづくり協議会が実施する事業に対する支援、地元小中学校への環境教育(施設見学など)に対する協力を約束した。

槻田室長は当時を振り返り、「協議会に参加しましたが、事業者が細かい点まで住民に真摯に対応しており、信頼関係が築かれていました。地域貢献策そのもの以上に、住民への誠実な説明と向き合う姿勢が印象的でした」と評価する。

続く第2号の認定は25年8月、外資系企業が進める「気仙沼市本吉町寺要害(もとよしちょうてらようがい)・深萩地区(ふかはぎちく)太陽光発電事業」だ。地域の山(学校林など)における森林教育活動に対する協力、地元振興会や各組合、地元福祉・老人介護施設、ボランティア団体などへの賛助や各活動への参加などに取り組むことを約束した。

事業者と住民の

信頼構築が成功の鍵

槻田室長は、制度を運用する上で欠かせない点を「事業者は住民に対して事業を一方的に進めるのではなく、住民の不安や懸念に住民が納得がいくまで向き合い説明することが不可欠です。結局は事業者と住民の信頼関係に尽きると思います。さらに都市部と農山部では合意形成の方法も異なるため、地域に根差した方法で進める姿勢が求められます」と指摘する。事業者にとっては税負担を回避できるメリットが得られ、地域住民にとっては生活環境や安心感が守られるという相互利益が生まれる。

今後の取り組み方針と展望について「容易なことではありませんが、第3号、第4号というように、市町村に伴走しながら実例を積み上げていきたい。地域が活性化し、持続可能な脱炭素社会につながり、結果として税収がゼロになることが理想です」と槻田室長。

宮城県の再生可能エネルギー地域共生促進税は、全国初の再エネ事業のみを対象とした法定外税として、地域と事業者を結び付ける役割を果たしている。槻田室長が語るように、真摯な対話と信頼関係の構築こそが再エネ普及の成功の鍵である。この制度は、再エネ導入を進める上での全国のロールモデルといえるだろう。

住民との丁寧な合意形成が評価された

東北電力 再生可能エネルギー部 平賀 元 チームマネージャー(左) /東北電力 再生可能エネルギー部 板井雅之 部長(右)

東北電力 再生可能エネルギー部 平賀 元 チームマネージャー(左) /東北電力 再生可能エネルギー部 板井雅之 部長(右)

宮城県の再生可能エネルギー地域共生促進税に基づく第1号の認定を受けたのは、東北電力の推進する「白石越河風力発電事業」。地域住民との合意形成により、認定要件を満たしたと判断された。

「当初は、騒音や簡易水道への影響を心配する声が多くありました。そのため風車は住居から離して配置し、説明会では模擬騒音を体験していただきました。また水質も年3回調査し、工事中から工事後まで調査の継続を約束しています。こうした対応が安心につながったのではないかと思います」と東北電力再生可能エネルギー部の板井雅之部長は、地域住民の不安に応えた取り組みを語る。

同社は白石市で協議会を立ち上げ、3回にわたり住民と議論を重ねた。風力発電事業において、事業者が主体となって地域住民との協議会を設置した初の試みであり、県や市の助言を受けつつ事業者が主体的に進めた点も特徴である。懸念事項を早くから共有し、説明を尽くしたことが合意形成につながった。

同じく再生可能エネルギー部の平賀元チームマネージャーは、環境配慮を踏まえた判断について「当初は10基を計画していましたが、希少猛禽類クマタカの衝突リスクや保安林への影響を考慮し8基に減らしました。地域との共生に加え自然環境の保全も重視してきました」と語る。さらに「当社が他の事業においても地道に続けてきた地域活動が地域や県の皆さまから客観的に評価されたものだと受け止めています」とも話す。

こうした取り組みを踏まえ、板井部長は認定について次のように話す。「認定は事業性に大きく関わりますが、それだけではなく、地域ときちんと合意形成を図ったという客観的評価を頂いたことになり、事業を進める上で非常に大きな意義があると受け止めています」。

事業者向けセミナー開催(予定)

詳しくは⇒ 宮城県 再エネ 地域共生セミナー で検索

宮城県 環境生活部 次世代エネルギー室

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1 13階北側

TEL:022-211-2332

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/saisei/kyousei_tax.html