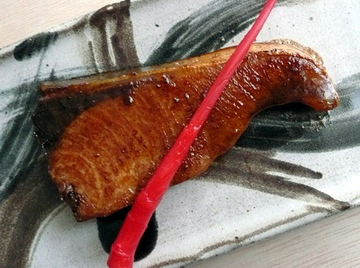

土地柄によって、また各家庭によって、日本ではさまざまなお雑煮が作られ、代々伝え継がれてきました。当初、雑煮は正月に限らず、広く祝いの席や神事の折に作られていました。 この頃は全国的に丸餅が使われ、三種の神器の一つである八咫鏡《やたのかがみ》や魂(心臓)、もしくは望月(満月)を形取ったものとも言われています。

続きを読む古くから神事や祝いに重宝された「餅」

安倍川餅の名づけ親は徳川家康

特集

最新記事

明日なに着てく?

ほどよい透け感がオシャレ!ユニクロの“1990円トップス”たっぷり着回せるうえに、体型カバーも叶います!「めちゃくちゃ使いやすい」「買って正解でした」

これ、買ってよかった!

「衝動買いしました」「可愛くてオシャレ」無印良品の“大容量トートバッグ”ポケットたくさんで使いやすい!「丈夫なところがオススメ」

明日なに着てく?

「二の腕を隠せる神アイテム」GUの“着回しトップス”が体型カバーの天才です!「おしりが隠れて安心」「2色購入しました」

Lifestyle Analysis

オーロラは緑色じゃない!?肉眼で見た「リアルな色」、こりゃまるで…

今日のリーマンめし!!

「博多通りもんやわ!」「いくらでもイケる」シャトレーゼの“140円スイーツ”がお土産級のウマさ…!「ほぼ、ままどおるだと思う!」