前々回から家計の中の教育費について解説しています。幼稚園~大学のうち、最も学費が高くなりやすいのは大学です。そのため、きちんと計画を立ててまとまったお金を準備することが大切になります(学費の目安については、連載第17回をご覧ください)。今回は子どもの大学進学時にかかるお金の備え方についてお話ししていきます。

子どもの将来のお金と現在の家計は、切り離して考えよう

子どもがいる読者のみなさんの中には、学資保険に加入している方も多いはず。学資保険は、原則として子どもがいる(もうすぐ生まれる予定がある)人のみ加入できる保険で、学資をコツコツ準備するためのもの(※一括払いでも契約できます)。子どもが比較的小さいうちに入るケースが多くなっています。

満期はたいてい(子どもが)18歳前後になるまでですが、これはいうまでもなく、最もお金のかかる大学進学を見据えているからです。

これまで述べてきたとおり、教育費は総額で1000万円というのが一つの目安ですが、そのうちの400万~500万円分は大学の4年間で出ていくお金です。そのため、大まかにいって、大学までの18年間で500万円、大学に入ってからの4年間で500万円使うという認識を持っておけばいいでしょう。そう考えると、大学の学費がいかに高いかを思い知らされますね。

大学の学費は、子どもが18歳になる頃を目安に用意すればいいわけですが、子どもが0歳のときから始めると、18年で500万円程度貯めればいいということになります。年単位にならせば、1年間で約28万円。月にすると2万3000円程度です。決して安くはありませんが「まったく用意できない金額ではない」と安堵する方も多いのではないでしょうか?

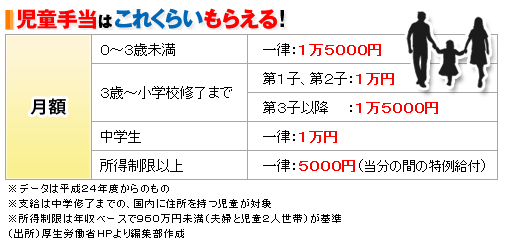

この2万3000円の一部には、もちろん児童手当を充てるのもいいでしょう。今は政治が混乱しているため、この先児童手当もどのように変わっていくかわかりませんが、とりあえずは下表ような仕組みで、中学校卒業まで手当を受けることができます。

そのため、たとえばですが、1万5000円受け取れる0~3歳の間は、2万3000円に不足する8000円を毎月貯め、3歳から中学校終了までは月1万3000円、高校からは月2万3000円を貯める……などと計画してもいいでしょう。

児童手当を含めれば、かなり負担は減ります。すでに実践されている方も多いでしょうが、児童手当は手をつけず、大学進学まで丸々残すのが得策といえるかもしれません。長期的に、計画的に貯めていくことで、先々の家計への負担を軽くすることができます。

ですが、相談者の方のお話を聞いていると、「児童手当を毎回何となく使ってしまう」「家計の赤字補てんに回している」などの声が少なくありません。

子どもの将来のお金を現在の家計とごちゃ混ぜにするのはNGです。児童手当は臨時収入ではないのですから、切り離して考えるようにしてください。もし、これから子どもが生まれて児童手当を受け取るなら、新しい口座を開くか、給与振込口座ではない、普段あまり使っていない口座に振り込まれるよう設定するのがおすすめです。

目標金額は、500万円から最低300万円まで引き下げてもいい

しかしながら、大学進学に向けて2万3000円を貯めていくと同時に、幼稚園~高校へと進学するたびにお金がかかるという事実を忘れてはいけません。子どもが生まれてからは、児童手当も含め、順調に2万3000円、もしくはそれ以上貯蓄できていたとしても、子どもが幼稚園に入ると、途端にそうはいかなくなることもあります。

公立ならいいのですが、私立の幼稚園に通わせたとすると、たいてい毎月2~3万円前後は保育料が発生します。そうなると、一気に"大学のための2万3000円"を死守することが困難になる場合もあるでしょう。

また、小さい子どもを抱えるファミリーだと、年代からいってマイホームやマイカーの購入を検討しているケースが非常に多くなります。マイホームやマイカーのためのお金は、子どもの大学進学よりも目先の目標なので、どうしてもそちらに優先的にお金を回さざるを得ないことも多いはず。

子どもが小さいうちは教育費の貯蓄ができず、その分マイホームの頭金に全部吐き出してしまった――というケースもよく見かけます。その場合、将来の学費を考え始める時点で、子どもがすでに結構大きくなっているということになります。

もし今、子どもが6歳で、まだ教育費がまったく貯められていないとしたら、大学に進むまでの残る12年で500万円貯めるわけですから、1年間で約42万円。月にすると3万5000円程度貯めていかなければなりません。

そう考えると、「ちょっと大学までに500万円はキツイ」という場合は、子どもが18歳になるまでに貯める目標金額を300万円程度まで下げるのも1つの手です。

私立大学というのは、入学金で平均130万円程度支払う必要がありますが、それ以降はたいてい1年ごとに学費を支払っていくため、とりあえず300万円あれば、大学1、2年の学費までは支払えます。残りは大学入学後に貯めればいいわけです。

もちろん、子どもが国公立大学に進めば、平均的な学費の総額は4年で250万円程度ですから、4年分の学費が300万円で十分にまかなえます。

子どもに大学の授業料を知ってもらい、自覚を持たせよう

大金払って通うんだから、バイトとサークルだけじゃなく、ちゃんと勉強してね【イラスト/斎藤ひろこ】

大金払って通うんだから、バイトとサークルだけじゃなく、ちゃんと勉強してね【イラスト/斎藤ひろこ】

さらに、これは意見がわかれるところですが、子どもがある程度大きくなったら、大学に大体どれくらいのお金がかかるか、話してもいいと私は思っています。

相談者の方で、お金の話を聞かせたところ、子どもが発奮して国公立を目指すようになった例はいくつもあります。

また、これは私の妻の話ですが、妻は親に「うちはお金がないから、大学は国立しか無理だよ。塾も行かせられないから、無理なら就職しなさい」といわれたそうです。焦った妻は、腐らず勉強に励み、無事国立大学に進みました。実際にはお金がなかったわけではなく、妻の両親の教育方針だったようですが、こうした荒療治が効く場合もあります。

むろん、子どもにプレッシャーをかけすぎるのはよくありませんが、子どもとお金ことを話し合える関係になるのは、子どもの金銭感覚を研ぎ澄ますことにつながるため、ぜひおすすめしたいところです。

私自身にも多少覚えがありますし、周囲を見ていても、学校で身を入れて勉強をせず、遊んでばかりの学生は少なくありませんでした。勉強をなまけた挙句、留年する学生もいました。学生時代に遊ぶことも、また大切な時間だったとは思いますが、そのときに「親がどれだけ苦労をして、大学の学費を用意したか」という視点は抜け落ちていたように感じます。

そのため、恩を着せるわけではないですが、子どもに学費について話しておくのも一つの手だと思います。子どもによっては、親の話など聞いてくれない場合もあるでしょうが、心のどこかに”親が少なくないお金を支払っているから、大学に行けている”という事実を留めておいてもらいましょう。それだけでも意識は変わるかもしれません。

お金を借りるなら、奨学金→公的ローン→民間ローンの順に

300万円貯めることも難しければ、奨学金、あるいは教育ローンに頼ることになります。

また、300万円貯められても、地方の大学に進学が決まってしまったら、かなりの仕送りをしなければなりません。東京私大教連「私立大学新入生の家計負担調査(2010年度)」のデータによると、学生1人あたりの新生活の準備資金(住居費など)は平均で約60万円、1カ月あたりの仕送りは平均9万1600円(年間約110万円)です。そのため、たとえ国公立大学でも、仕送りを足すと私大(自宅通学)より高くついてしまいます。この場合も、全額を自分で用意するのは難しい可能性があり、前述のように奨学金、教育ローンを検討することになるかもしれません。

奨学金のほうが原則として教育ローンよりも金利が低いので、まずは奨学金のほうから検討しましょう。

奨学金は日本学生支援機構が有名ですが、大学が独自で出している場合もあります。返済の義務のないタイプと返済しなければならないタイプがあり、できることなら前者が一番ですが、こちらは一部の成績優秀者などしか利用できません。多くの人が利用するのは、返済義務のある奨学金です。利子があるタイプとないタイプがありますが、当然無利子のほうは狭き門となります。利子がある奨学金も、一定以上の成績が求められたり、親の収入の上限が決まっていたりするため、人によっては利用できない場合もあります。

奨学金が受けられなかった場合、次に検討したいのは、日本政策金融公庫が手がける公的な教育ローン(教育一般貸付)です。こちらも一般に広く活用されており、民間の銀行などが手がける教育ローンよりは金利が低いですが(年2.35%、母子家庭は1.95%、2012年10月15日時点)、審査があるため、やはり人によっては利用できません。

最終手段はJA(農業協同組合)や銀行など、民間のローンですが、こちらは比較的組みやすい一方、金利がやや高くなります。金融機関ごとにかなり幅はありますが、変動型にしろ固定型にしろ4~5%前後かかることもザラです。そのため、安易に借りると、親の老後にまで負担がかかってきてしまうことは忘れないでください。

奨学金でも教育ローンでも、借金に違いはありませんから、後々まで返済の苦労が続きます。奨学金は、子どもに返済の負担をさせるのが普通ですから、子どもは社会人になってすぐに、奨学金返済で少ない手取りをさらに減らすことになってしまうわけです。

そのため、なるべく早期からの計画を持って、教育費を親ができる限り多く用意することが重要だと認識しておいてください。

次回は、”子どもが2人以上いる家庭のお金”についてお話しします。

(構成/元山夏香)

※クレジットカードの専門家2人が選んだ、2023年の最強カードは?

⇒【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2023年版】

「おすすめクレジットカード」を2人の専門家が選出!

全8部門の“2023年の最優秀カード”を詳しく解説!

| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |

| ▼節約の第一歩はATM&振込手数料が無料のネット銀行選びから!▼ | |

|---|---|

|

|

| 【2025年3月17日時点】 ■編集部おすすめのネット銀行はこちら! |

|||

| 普通預金金利 (年率、税引前) |

定期預金金利(年率、税引前) | ||

|---|---|---|---|

| 1年 | 3年 | 5年 | |

| ◆SBI新生銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.40% (※1) |

0.80% (※2) |

0.70% | 0.75% |

| 【SBI新生銀行のおすすめポイント】 「ステップアッププログラム」のステージが「ダイヤモンド」の場合は普通預金金利が0.40%に大幅アップ! しかも「ダイヤモンド」は、SBI証券との口座連携サービス「SBI新生コネクト」またはSBI証券との口座振替契約を利用するだけで簡単に到達でき(※3)、他行あて振込手数料が月10回まで無料になる特典なども受けられてお得! そのほか、新規に口座開設した人限定の「スタートアップ円定期預金」なら、3カ月もの定期預金のと1年もの定期預金の金利が大幅アップ! また、2023年10月2日からは、他行からの振込入金などで現金がもらえる「キャッシュプレゼントプログラム」もスタート。 ※1「ステップアッププログラム」でダイヤモンドの場合の金利。なお、SBI証券との口座連携サービス「SBI新生コネクト」を利用すると翌々月からダイヤモンドに到達可能。※2 新規に口座開設した人限定の「スタートアップ円定期預金(新規口座開設者限定)」適用時の金利。※3 住信SBIネット銀行のハイブリッド預金など、他行の口座連携サービスを利用中でも登録可能。 |

|||

| 【関連記事】 ■【SBI新生銀行の金利・手数料・メリットは?】SBI証券との口座連携「SBI新生コネクト」の利用で、普通預金金利アップ&振込手数料が月50回まで無料! ■「SBI新生コネクト」を利用すれば、SBI新生銀行の金利や手数料がお得に! SBI証券と口座を連携して、最上位「ダイヤモンド」ステージの特典を活用しよう! |

|||

|

|

|||

| ◆あおぞら銀行 BANK ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.35% | 0.65% | 0.85% | 0.95% |

| 【あおぞら銀行 BANKのおすすめポイント】 普通預金金利は0.35%と業界トップクラスなうえに、ほかのネット銀行とは違って「証券会社の口座と連携する」や「給与の振込口座に設定する」といった条件もなく金利0.35%が適用されるのがメリット! また、コンビニATMでは出金手数料が発生してしまうが、郵便局内に設置されている「ゆうちょ銀行ATM」なら365日いつでも手数料無料なほか、一部のファミリーマートなどに設置されている「ゆうちょ銀行ATM」も平日8:45~18:00、土曜日9:00~14:00は手数料無料! |

|||

| 【関連記事】 ■【あおぞら銀行 BANKの金利・手数料・メリットは?】普通預金金利が「0.35%」と定期預金レベルでお得!ゆうちょ銀行ATMなら、週末でも出金手数料が無料に |

|||

|

|

|||

| ◆UI銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.20% | 1.10% (※1) |

0.35% | 0.40% |

| 【UI銀行のおすすめポイント】 新規口座開設者は1年もの定期預金の金利が1.10%にアップする「3rd Anniversary 新規口座開設者限定!定期預金キャンペーン」が2025年3月31日まで開催中! UI銀行は、2022年に東京きらぼしフィナンシャルグループが新たに開業した銀行で、1年~5年もの定期預金の金利はネット銀行の中でもトップクラスに高いほか、普通預金も口座を保有している人なら誰でも金利0.20%! また、コンビニATMの出金手数料は最大で月20回まで無料、他行あて振込手数料も最大で月20回まで無料でお得! ※1 2025年3月31日までのキャンペーン「3rd Anniversary 新規口座開設者限定!定期預金キャンペーン」適用時の金利。すでに口座を保有している場合は年1.00%。 |

|||

| 【関連記事】 ■UI銀行は「高水準の金利&お得な手数料」でおすすめのスマホ特化型デジタルバンク!「東京きらぼしフィナンシャルグループ」から誕生した「UI銀行」の魅力を解説! ■【UI銀行の金利・手数料・メリットは?】定期預金&普通預金の金利にこだわる「スマホ特化」の銀行! 他行あて振込手数料が最大で月20回まで無料 |

|||

|

|

|||

| ◆東京スター銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.60% (※1) |

1.10% (※2) |

0.85% (※3) |

0.205% |

| 【東京スター銀行のおすすめポイント】 東京スター銀行を給与(バイトやパートも含む)または年金の受取口座に指定すると、普通預金金利が「0.20%⇒0.60%」に大幅アップするのが大きなメリット! さらに、コンビニATMの出金手数料は、月8回までなら24時間365日いつでも無料なので使いやすい。また、通常の定期預金のほか「スターワン1週間円預金」など、お得な金融商品を数多くラインナップ。 ※1 次の条件のうち“いずれか1つ”を達成した場合の金利。①東京スター銀行を給与振込や年金受取の口座に指定、②資産運用商品を300万円以上保有かつNISA口座保有&投資信託を購入。※2 新規に口座開設した人限定の「新規口座開設優遇プラン スターワン円定期預金」適用時の金利。※3「スターワン円定期預金プラス(インターネット限定)」適用時の金利。 |

|||

| 【関連記事】 ■【東京スター銀行の金利・手数料・メリットは?】「ATM手数料」や「振込手数料」がお得なネット銀行。さらに、給与振込で普通預金金利が大幅にアップ! |

|||

| 普通預金金利 (年率、税引前) |

定期預金金利(年率、税引前) | ||

| 1年 | 3年 | 5年 | |

| ◆ソニー銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.20% | 0.80% (※1) |

0.40% | 0.50% |

| 【ソニー銀行のおすすめポイント】 外貨に強いネット銀行。Visaデビット付きキャッシュカードの「Sony Bank WALLET」なら海外事務手数料が0円なので、海外での買い物がクレジットカードよりお得! 優遇プログラム「Club S」のステージなどにより、ATM出金手数料は月4回~無制限で無料、他行あて振込手数料は最大月11回まで無料! 毎月無料で決まった金額を、他行から手数料無料で入金できる「おまかせ入金サービス」も便利。 ※1 2025年3月31日までのキャンペーン「円定期特別金利」適用時の金利。 |

|||

| 【関連記事】 ■【ソニー銀行の金利、手数料、メリットは?】外貨に強いネット銀行。Visaデビット搭載のSony Bank WALLETならクレジットカードよりお得に海外ショッピングが可能 ■「ソニー銀行」の顧客満足度調査の評価はなぜ高い? 手数料や金利で突出したメリットが見当たらなくてもなぜかユーザーから支持されている理由はどこだ!? |

|||

| ◆SBJ銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 最大0.30% (※1) |

1.00% (※2) |

1.30% (※2) |

0.75% (※3) |

| 【SBJ銀行のおすすめポイント】 ほかのネット銀行と比べても、定期預金金利の高さはトップクラス! さらに、セブン-イレブン(セブン銀行)やミニストップ(イオン銀行)、ファミリーマート(E-net)のATMなら、出金手数料が最低でも月10回まで無料でお得なほか、他行あて振込手数料も最低で月5回まで無料なので、月に何回も振込をする人にもおすすめ! ※1 通常の0.20%分の利息に加えて、月内の最低残高(上限1000万円)に対して0.10%分の追加利息を受け取れる「普通預金プラス」の場合。※2 2025年4月30日までのキャンペーン「スポーツ選手応援定期預金2025」適用時の金利。プロゴルファーの宋永漢(ソン・ヨンハン)選手が対象の大会で1度でも優勝した場合、1年ものは1.30%、3年ものは1.60%、準優勝した場合、1年ものは1.10%、3年ものは1.40%にアップ。※3「100万円上限定期預金<ミリオくん>」の場合。 |

|||

| 【関連記事】 ■SBJ銀行が業界No.1水準の“定期預金金利”や“手数料の安さ”を維持できる理由とは?「外資系の銀行に預金しても大丈夫?」という疑問や不安をSBJ銀行に直撃! ■【SBJ銀行の金利・手数料・メリットは?】定期預金がお得で、魅力的な商品も多い外資系銀行。ATM手数料や他行あて振込手数料の安さもメリット! |

|||

| ◆イオン銀行(イオンカードセレクト保有者) ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.22% (「イオン銀行Myステージ」の 「ゴールドステージ」の場合) |

0.45% | 0.45% | 0.70% |

| 【イオン銀行のおすすめポイント】 「イオン銀行Myステージ」で「ゴールドステージ」になれば、普通預金金利が0.22%に! しかも「イオンカードセレクト」で年間50万円以上を利用するなど、一定の条件を達成すると入手できる年会費無料のゴールドカード「イオンゴールドカードセレクト」を保有すれば、無条件で「ゴールドステージ」に到達できる特典が2024年3月にスタート。「ゴールドステージ」になれば、イオン銀行ATMの手数料は24時間いつでも何回でも無料なのはもちろん、他行ATMの入出金手数料と他行あて振込手数料がそれぞれ月3回まで無料になってお得! |

|||

| 【関連記事】 ■【イオン銀行の金利・手数料・メリットは?】イオン銀行利用者は「イオンカードセレクト」が必須!普通預金金利などがアップしてさらにお得に使える! ■イオンカードを作るなら「イオンカードセレクト」が一番お得! WAONチャージでのポイント2重取り&イオン銀行で預金金利が優遇されやすくなる特典も! |

|||

| ◆楽天銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||

| 0.28% (※1) |

0.275% | 0.35% | 0.40% |

| 【楽天銀行のおすすめポイント】 「楽天証券」との口座連動サービス「マネーブリッジ」を利用すれば、普通預金金利が最大0.28%に大幅アップ! しかも、楽天証券の申し込みページから「楽天証券の口座+楽天銀行の口座」を同時に開設できるので、普通預金金利が高金利な「マネーブリッジ」の利用も簡単! また、「マネーブリッジ」を利用しても特に投資をする必要はないので、とりあえず楽天証券の口座も開設して、楽天銀行の普通預金だけ利用してもOK! ※1「楽天証券」保有者の「マネーブリッジ」適用時。300万円を超えた分の普通預金は金利0.22%の適用。 |

|||

| 【関連記事】 ■【楽天銀行の金利・手数料・メリットは?】楽天証券との口座連動により普通預金金利がアップ!振込や口座振替などで「楽天ポイント」も貯まる! ■「楽天ポイント」のお得な貯め方を解説!【2024年版】「楽天カード+楽天銀行+楽天証券」など、楽天市場のSPUでお得にポイントが貯まるサービスを活用しよう! |

|||

|

|

|||

| ※ 100万円を預けた場合の2025年3月17日時点の金利(年率、税引前)。金利は税引き前の年利率であり、利息には20.315%(国税15.315%〈復興特別所得税含む〉+地方税5%)の税金がかかります。また、最新の金利は各銀行の公式サイトをご確認ください。 | |||