業務効率化だけでなく、

内部統制の観点でも効果

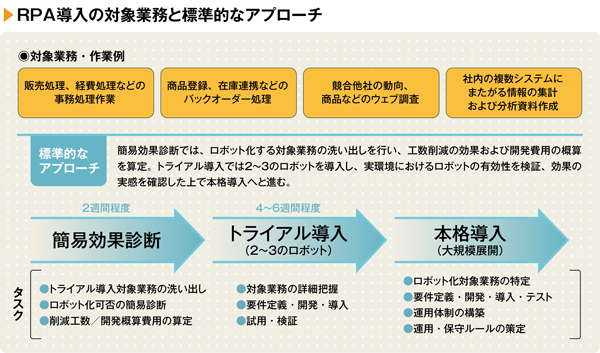

アビームのRPA導入支援サービスでは、「簡易効果診断」→「トライアル導入」→「本格導入」と進むのが一般的。標準的なケースでは診断フェーズに2週間、トライアル導入に4~6週間程度で稼働するという。

「通常のITシステムと異なり、すぐに導入できるのがRPAの良さ。半年、1年かけて業務の標準化などを行うようでは、ビジネスのスピードに追い付けないでしょう。まず、小さな業務を対象に1ヵ月、2ヵ月でRPAを動かしてみる。その成果を見極めながら、対象業務を広げていくというアプローチが適しています」と安部氏は語る。

実際、アビームが手掛けるRPAプロジェクトの8割ほどがスモールスタートでの導入。業務の集約やBPRを伴う大規模導入は、残りの2割程度だという。

ユーザー部門主導で、手軽に導入できる敷居の低さがRPAの特徴の一つだが、アビームは、この敷居をさらに下げる仕掛けも用意している。簡易効果診断を無料で実施するほか、初期投資を抑えた価格設定を用意していると安部氏は言う。

「初期投資を抑えられる月額サービスの方が、日本企業への導入が進みやすいと考えました。私たちは今後、日本においてもRPAが急速に浸透するとみています。戦略的なプライシングは、当社がそのけん引役を担い続けるという意志の表れです」

RPAが適用される業務はコールセンターや経理・人事などのバックオフィス業務、営業支援業務など幅広い。こうしたさまざまな業務をロボットで効率化するとともに、人的なミスを撲滅することができる。こうしたユーザー部門のメリットはもちろんだが、管理側にとっても大きな意味があると安部氏は指摘する。

「時々『RPAでプロセスがブラックボックス化するのでは』といった声を聞くことがありますが、実態は逆です。業務の流れがアルゴリズムのような形で可視化されるので、内部統制の観点でもプラスの影響があります。それまでの属人的な業務に比べて、はるかに透明度の高いプロセスが実現します。また、社内のどこにどんなロボットが導入され、どれが実際に使われているかといった情報を、管理者が細かく把握するための仕組みもあります」

RPAの導入はプロセスのホワイトボックス化、言い換えれば業務の棚卸しにつながる。こうした取り組みを通じて、既存業務の改善を進めることもできるだろう。それは、RPAの副次的な効果といえるかもしれない。