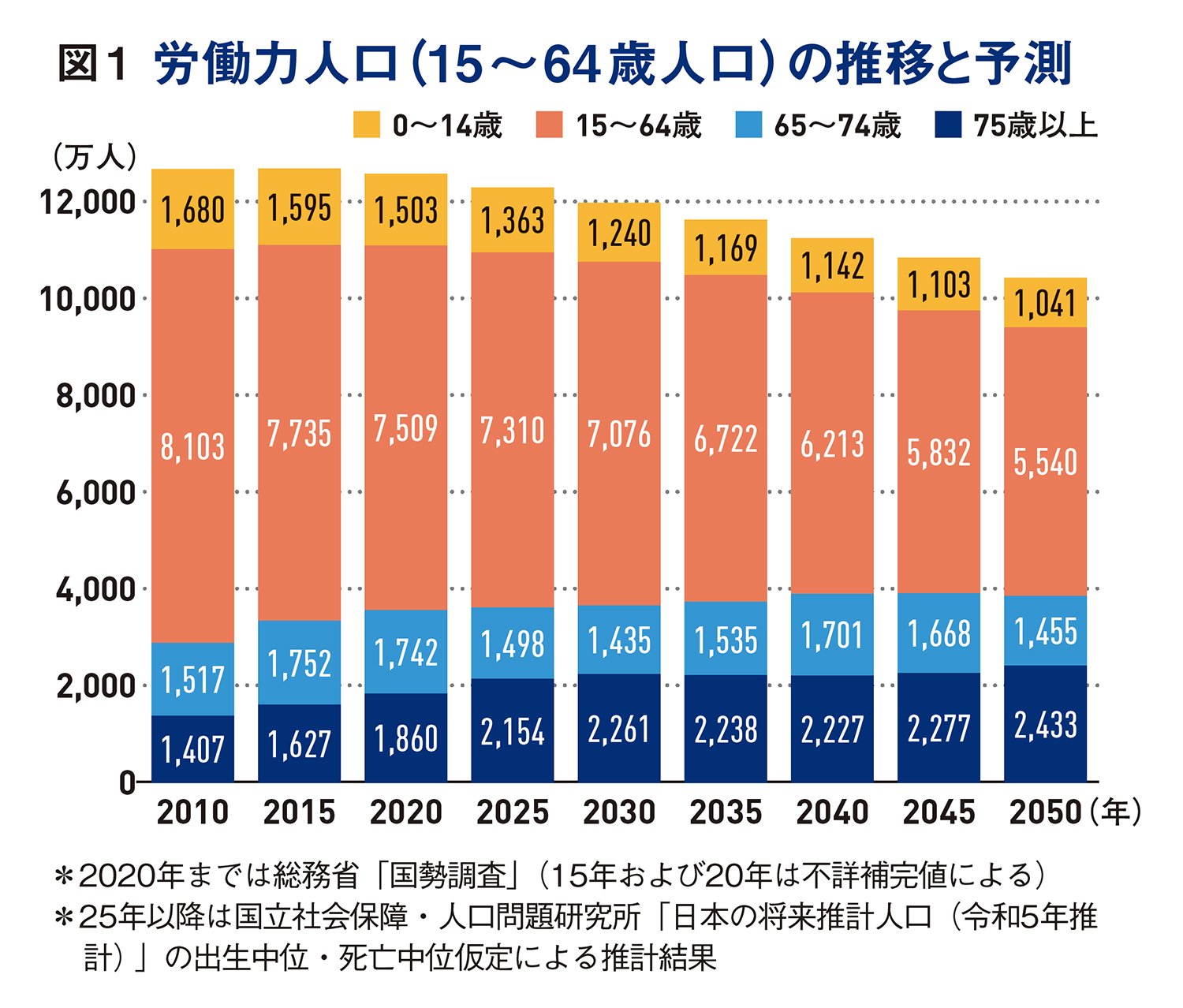

近年、日本の労働市場は大きな変化を迎えている。少子高齢化の進行により労働力人口は減少し、有効求人倍率は高止まりの状態が続く。内閣府の予測によれば、買い手市場が続いていた2010年当時8103万人だった15〜64歳人口は、30年には1000万人以上減少し、7076万人となる見通しだ。深刻な売り手市場に直面し、今まで通りの採用手法では十分な人材確保が難しいと感じる企業は多いだろう。

そんな中、従来の求人広告や人材紹介に加え、ダイレクトリクルーティング(スカウト)、リファラル採用(社員紹介)、SNS採用、採用オウンドメディアなど、採用チャネルは多様化。採用担当者には単なる採用運用力だけでなく、マーケティング視点での戦略設計・コンテンツ制作・効果測定といったスキル、そして膨大な工数の作業が求められるようになっている。

価値観の変化も難題だ。従来は会社の知名度や待遇、安定性が企業選びの主軸だったが、現在は働きがいや企業のパーパスへの共感、自己成長やスキル向上の機会、柔軟な働き方やワークライフバランス、ウェルビーイングや心理的安全性など、企業選びの基準が複雑化している。こうした価値観の変化は、連絡のスピード、面接官の態度、面接日程調整のスムーズさなど、採用プロセス全体における「候補者体験(Candidate Experience = CX)」の重要性も高めている。

プロのノウハウを活用し、採用業務の最適化を図る

そうした背景から、採用プロセスの一部または全体を外部の専門事業者に委託する採用代行(RPO:Recruitment Process Outsourcing)を活用する企業が増えている。採用戦略の立案から、募集要項の作成、スカウト文面の作成と送付、応募者の1次スクリーニング、場合によっては面談と選考、採用から入社までの労務、入社後の定着フォローまでを委託する。採用のプロフェッショナルの専門知識や経験を活用することで、採用活動の“質”の向上が可能になる。

特に採用の体制が整っていないスタートアップや成長企業にとって、RPOを活用するメリットは多数ある。一つ目は母集団形成。複数の媒体を活用した効果的な募集やスカウトメールによってアプローチ数を増やすことができる。二つ目は採用スピードの向上。面接設定や応募者対応を効率化し、選考期間を短縮できる。三つ目はCXの改善。一貫した対応で志望度を高め、内定辞退率を低減できる。

企業はRPOを単なる外部委託ではなく、採用スピードと質の向上を実現する戦略的パートナーとして活用することで、中長期的な人的資本の強化につなげることができるだろう。

とはいえRPO企業のサービスもさまざまで、現状、玉石混交状態にある。採用担当者は、RPOの活用を検討するに当たり、自社の採用ニーズや課題を明確にし、適切なRPOの形態を選択することが求められるといえよう。