短サイクルの人事評価と

昇給幅、絶対評価がカギ

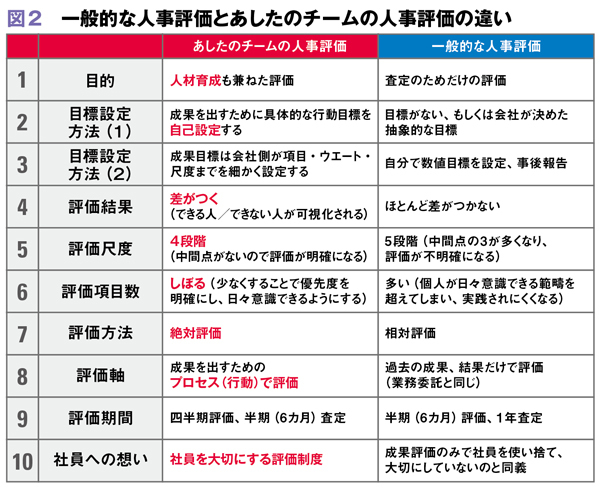

同社の提供する人事評価システムの特長は、社員の行動変容に重点を置いていること(図2)。査定のためだけの評価ではなく、人材育成を促す人事評価という点だ。

このシステムによって「目標を自己設定する」→「目標達成に向けやる気が出る」→「日々の行動が変わる」→「成果を生み出す」→「評価が上がる」→「給与が上がる」→「より高い目標を自己設定する」という好循環をつくり、業績アップにつながる。その際、三つのポイントがあると高橋社長は指摘する。

「第一に、評価のサイクルです。半期に1回の評価・年1回の査定ではなく、四半期に1回の評価・半期に1回の査定にする。昇給のチャンスが増えることで、社員のやる気を高めます。第二に、昇給幅。頑張った人とそうでない人とでしっかり差をつけ、例えば目標を達成したトップクラスの社員に月5万円程度の昇給があれば、行動変容を促す大きな力になるでしょう。第三に相対評価ではなく、絶対評価。相対評価では、頑張っても報われないということが起こりがちです」

月に5万円というと、「人件費が膨らんでしまう」と心配する経営者もいるだろう。それは、マイナス査定に慣れていないからだ。日本企業は降格や減給を嫌う傾向が強い。そこには訴訟リスク回避の意識も働いている。

明確な人事評価制度があれば

マイナス査定は難しくない

減給を避けるために昇給を最小限にとどめるという考え方からは、報酬をてこにした行動変容という発想は生まれない。こうした考え方から脱却する必要があると高橋社長は話す。

「マイナス査定は難しくありません。ただ、そのためには人事評価制度が明確であり、周知徹底されていなければなりません。一定の幅に収まる減給であれば、法的リスクや離職などのリスクを回避することは可能です。当社のお客さまの場合、1~2割程度の社員が減給対象になることが多いです」

設定する目標や評価基準が明確で、あらかじめ社員に知らされていれば、評価が下がったとしても納得感を得やすい。「次は頑張ろう」という、前向きな自省につながる。そんな人事評価制度の重要性は今後さらに高まるだろう。

その背景には、法規制の変化がある。同一労働同一賃金への関心が高まる中で、これからの経営者は正社員と非正規社員の賃金格差について、合理的に説明することが求められる。企業としては職務の明文化、個々人への期待の明確化を進める必要がありそうだ。人事評価システムが担う役割も、ますます重いものになろうとしている。