長引く不況で企業にコスト削減が求められるなか、福利厚生もその対象にされることが少なくない。しかし、福利厚生が充実している企業は優秀な人材を採用する力があり、人材の定着性が高いことも事実である。福利厚生が企業の人材戦略に果たす役割は、決して小さいものではない。とはいえ、経営効率化という至上命題を達成するには、費用対効果の厳密な検証も必要だ。

西久保浩二

西久保浩二山梨大学 教育人間科学部教授 1958年大阪府生まれ。神戸大学経済学部卒業。明治生命保険勤務などを経て、筑波大学大学院経営政策科学研究科企業科学専攻博士課程単位取得。東京大学社会科学研究所客員助教授などを経て現職。専門は経営学(人的資源管理論、企業福祉論、消費者行動論)。

高度成長期、企業はこぞって福利厚生に力を入れた。ところが経済成熟期に入り、経営効率化を目指す企業は、コスト削減リストの上位に福利厚生費を挙げることが多くなっている。社宅・社員寮の売却に続き、保養所や運動施設なども続々と手放されるなかで、福利厚生が年々貧弱になっているような印象を持つ人も少なくないだろう。

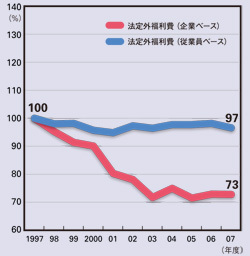

これに対して、「従業員一人当たりの法定外福利費(※)は、それほど減っているわけではありません」と、山梨大学の西久保浩二教授は指摘する。確かに、企業が負担する法定外福利費の総額は、1997年から10年間で約3割減少した。ところが、従業員一人当たりで見ると、ほとんど変わらない水準で推移しているのである(図1)。

その理由を西久保教授は次のように分析する。企業は法定福利費の負担が必要な正社員を削減し、非正規従業員を増やしてきた。すでに、労働力の約3分の1を非正規従業員が担うといわれる。この動きが派生的に、企業が負担する法定外福利費の総額も減少させた。一方で、育児・介護の支援やメタボ対策などの予防医療に見られるように、福利厚生の対象がハード(ハコもの)からソフト(ヒトもの)にシフト。また、人材活用のために適切な福利厚生が不可欠との認識もあらためて深まった。この結果、社員一人当たりの法定外福利費がおおむね維持されることとなったのだ。

図1 法定外福利費の推移

図1 法定外福利費の推移西久保(2009)『進化する福利厚生』(労務研究所) 「法人企業統計調査」および「福利厚生費調査」(日本経済団体連合会) より作成

「他社並み」ではなく

「当社ならでは」を目指す

このように、じつは企業は手厚い福利厚生策の維持に腐心しているのだが、「その効果が出ているかは疑問です」と西久保教授は語る。「福利費は、会社を強くするための投資ととらえなければなりません」。

福利厚生の好例として西久保教授は、米国最大手のホームセンター企業を挙げる。

90年代末に約20万人の従業員を擁していた同社は、健康診断を年4回実施、本社1階にウエルネスセンターを設けるなど、健康支援に力を入れる。同社は、自社の競争力の源泉を高いサービス品質ととらえ、各販売員がプロとしてのアドバイスを笑顔で顧客に提供することが重要と考えている。その実現のためには、重い荷物を運ぶことが多いなど肉体的負荷の大きい仕事のなかでも健康を維持し、長期間経験を積むことが必要。従業員の健康支援は、同社にとって高いサービス品質を維持するための投資ととらえたのだ。