バリューチェーン下流の

特許も視野に入れる

では、射程の長い攻めの特許とは何か。例えば、塗り直しの必要がない優れたペイント(塗料)の素材を開発した会社があるとする。従来はその素材の権利を侵害されないための守りの特許を取得するだけだった。それでは素材を販売したら商売が終わってしまう。だがバリューチェーンの下流で、その塗料を自動車に使用すれば、新たなメンテナンスサービスが生まれる可能性がある。

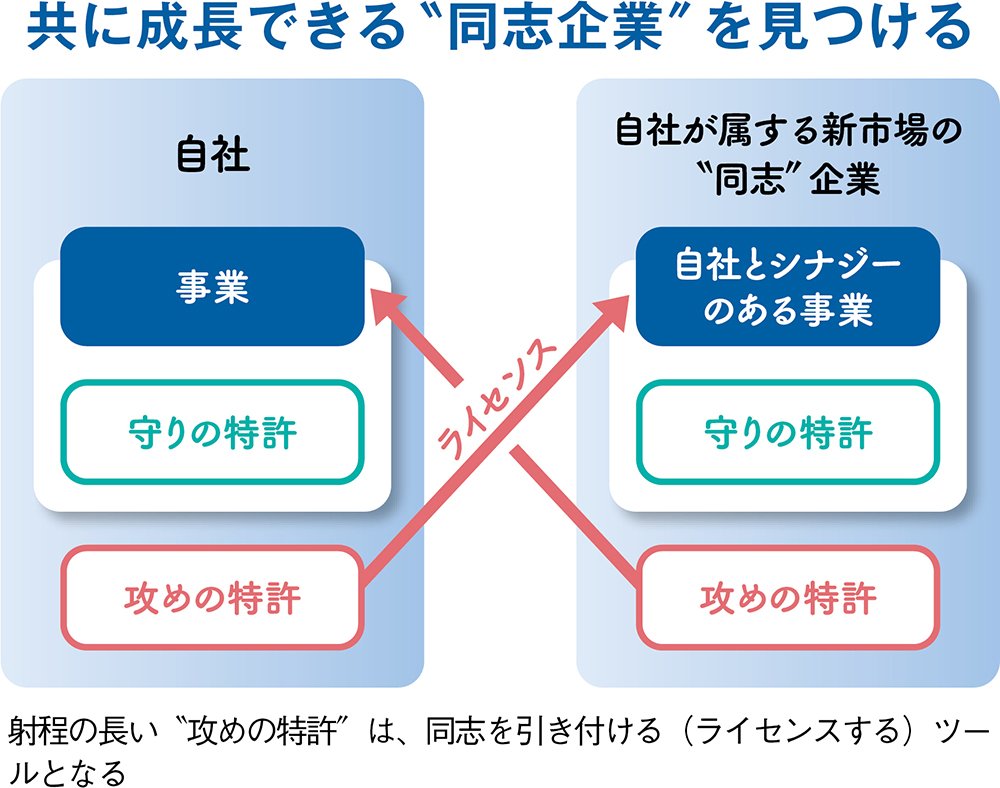

「その素材会社は、素材の特許を取ると同時に、バリューチェーンの下流で生まれる可能性のある商品サービスの特許までも取得しておくべきなのです。いわば、あらかじめ自社事業の外側にある特許を取っていく。それが射程の長い、攻めの特許の極意です。そのためには、自社が属する市場で、共に成長できる“同志企業”を見つける必要があります」(齋藤副所長)

この場合、商品サービスの特許を取得した上で、同志企業とライセンス契約を結ぶことになるが、ポイントとなるのは「無償ライセンス」にすること。無償というインセンティブの下、同志企業が事業化に向けてより積極的になれるからだ。

「もう一つのポイントは、無償ライセンスの契約を期限付きにすること。期限付きの契約にすることで、うまくいかなかった場合はほかの企業に話を持ち込める。魂を売らずに、新事業の創造を促すことができるのです」(齋藤副所長)

下流で新市場が成立すれば、素材の需要が増える。それが素材会社の利益につながる。つまり優れたプロダクトを持つ企業は、バリューチェーンの下流(完成品、サービスなど)についても知財化を目指さなければならない。だが、マーケットを獲得する知財戦略は、それだけでは不十分だ。その先には知財の「国際標準化」という戦略が控えている。