仕事の意義を理解、社会に貢献している実感を持つ

愛媛県松山市にある「多機能型事業所フェローLabo」。午前9時50分、清掃を終えたメンバーが集まり、活気にあふれる朝礼が始まる。まず経営理念を全員で唱和し、その後は作業予定や連絡事項の確認へと続く。そしてメンバーが自らの“気付き”を共有する時間が設けられており、日々の業務の中で感じた学びや発見を発表する。場の空気は明るく前向きで、意欲に満ちた雰囲気が広がっている。朝礼が終わると、メンバーたちは自然にパソコンの前に座り、それぞれの業務に集中して取り組み始める。

始業前に日々の作業予定を確認し、ハイタッチで仕事開始

始業前に日々の作業予定を確認し、ハイタッチで仕事開始

フェローLaboが担う主な業務はIT関連である。ウェブサイトの検査や制作、データ入力、商品登録、画像編集といった多岐にわたる作業を行っているほか、アパレルプリントやカフェの運営といった幅広い業務も展開している。

この事業所が本格的にIT業務を取り入れるようになったのは、トライアングルエヒメによる「就労困難者デジタル支援モデルプロジェクト」が採択され、フェローLaboの運営元であるフェローシステムがプロジェクトメンバーとして参画したことが契機だった。

フェローLabo所長の井原 創氏

フェローLabo所長の井原 創氏

「以前もITの仕事はありましたが、どうしても地域内に限られていました。プロジェクトに参画してからは首都圏の仕事も安定的に受けられるようになり、ワーカーの技術力が確実に伸びました。各案件には目的や内容が詳しく記されているため、仕事の意義を理解しやすく、社会に貢献している実感を持てるようになったのです。その結果、責任感が芽生え、モチベーションも高まりました。そして売り上げも順調に伸びています」

そう語るのはフェローLabo所長の井原創氏である。

デザインをTシャツに印刷するアパレルプリントも仕事の一つ(写真左)。 ITスキルを学べば、より専門性の高い案件を請け負えるようになる

デザインをTシャツに印刷するアパレルプリントも仕事の一つ(写真左)。 ITスキルを学べば、より専門性の高い案件を請け負えるようになる

首都圏の企業から仕事を受注し単価を上げる

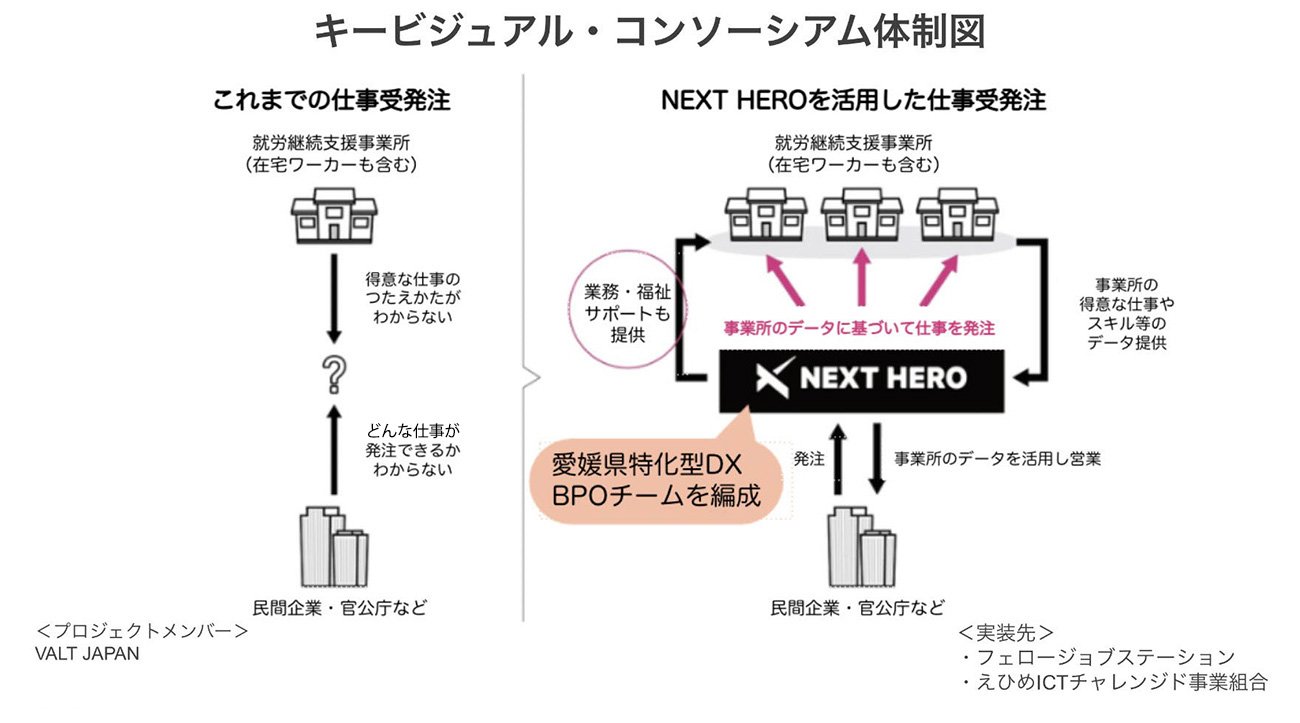

このデジタル実装プロジェクトを立ち上げたのは、東京に本社を構えるVALT JAPANだ。同社は、就労困難者に特化したBPO(Business Process Outsourcing)プラットフォーム「NEXT HERO」を運営し、デジタル業務を通じて新たな就労機会を全国規模で生み出している。

VALT JAPAN BPO事業部シニアディレクターの喜多大祐氏

VALT JAPAN BPO事業部シニアディレクターの喜多大祐氏

VALT JAPAN BPO事業部シニアディレクターの喜多大祐氏は、事業への思いをこう語る。

「私の家族にも障害のある者がおり、また前職でも特例子会社へ業務を委託ししっかりと納品いただいた経験があり、障害のある方が生み出す成果が、まだまだ社会的に正しく評価されていないと感じていました。日本には就労困難者が約1500万人いるとされており、彼らの労働市場への参加は、日本全体の社会課題の解決にもつながると信じています。当社は福祉事業所にデジタル業務を『提供』し、ワーカーのスキルを高めると同時に『受注量の拡大』を図ることで、賃金の上昇と働きがいの向上を実現しようと考えています」

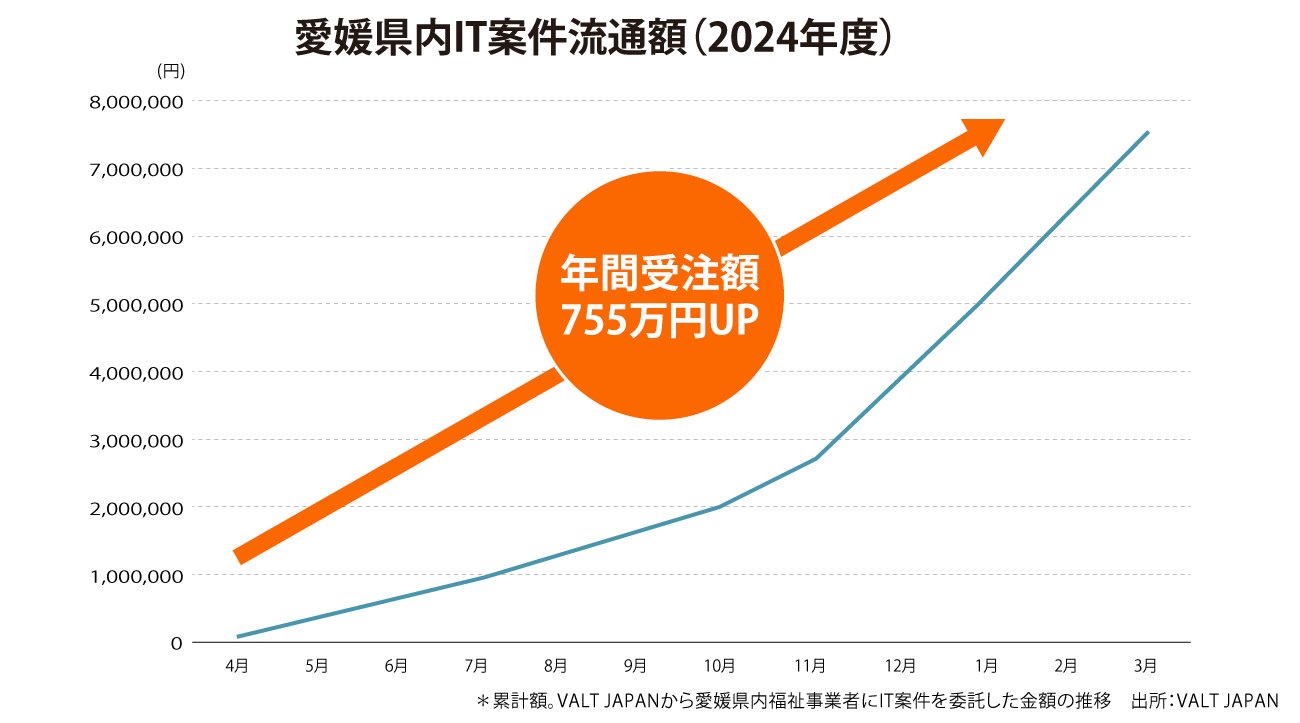

VALT JAPANは2023年度から、愛媛県内の福祉事業所でDX(デジタルトランスフォーメーション)化の推進を進めてきた。24年度からは新規事業所にパソコン(PC)を貸与し、職員やワーカーが実際にIT環境に慣れる機会を設けた。また、基本的なPCタイピングやファイル管理、クラウドツールの活用法を学ぶ研修を実施し、基盤となるITスキルを育んできた。さらに実際の案件を通じて学ぶOJTを導入し、知識を実務に生かしながら定着させる仕組みを整えた。

受注の流れは、VALT JAPANが首都圏のクライアントから仕事を受け、業務内容やKPI(重要業績評価指標)を設計した上で県内の事業所に依頼するというものだ。当初はAI-OCRが読み取れない部分の修正など単純なデータ入力業務から始まったが、次第に複数データの突合や校正など複雑な業務へと拡大し、現在ではPhotoshopやIllustratorを使った専門性の高い案件も請け負っている。これにより、受注単価は当初の3〜4倍にまで上昇し、クライアントからの信頼も厚くなっている。

県内28の福祉事業所がプロジェクトに参画

「これまで福祉事業所といえば“福祉的”な色合いが強く、本人が『もっと挑戦したい』と思っても踏み込めない場面がありました。しかし生産性向上を重視すれば、就労困難者の可能性はさらに広がると考えています。今回のプロジェクトで、その手応えを感じています。もちろん“ゆっくりやりたい”という方もいるので、適切なマッチングは欠かせません。ただし、意欲のある方には積極的に機会を提供していきたい」と語る喜多氏。

25年度はさらに一歩進め、業務オペレーションを可視化するアプリを導入する予定だ。生産性を「見える化」することで、育成計画が立てやすくなり、一人一人の成長を促すと同時に、支援員の負担軽減にもつながると期待されている。

これまでに28の福祉事業所がこのプロジェクトに参画。工賃が2倍以上に増えたケースもある。デジタル業務の導入は単なる工賃の向上にとどまらず、利用者のスキルを磨き、長期的な就労継続にもつながっている。自信を得たワーカーの中には、一般就労を現実的な目標として視野に入れる人も増えてきた。

一方で課題も残る。「育成したワーカーを一般就労に送り出すと、事業所の技術力が低下するというジレンマがあります。理想は、福祉サービスを受けながら自分のペースで働くことができ、かつ一般就労以上の収入を得られる環境をつくることです」(井原氏)。

愛媛から始まったこのデジタル実装プロジェクトは、福祉とITを結び付ける新しい試みとして、確かな成果を上げている。数字に表れる効果はもちろんのこと、現場の人々の意識や働き方そのものに変化をもたらし、未来への可能性を示している。