「働き方改革」を担う総務・人事などの間接部門。だが、多くの中小企業では間接部門の業務が旧態依然としていることから、日々の業務に追われ、それどころではないのも事実であるようだ。そもそも生産性の低い管理業務が存在していることが問題ではないか。「総務・人事業務の生産性の上げる方法」とは?

従業員数400名のfreeeの人事労務担当者はわずか1人で足りている計算になるのだという。

従業員数400名のfreeeの人事労務担当者はわずか1人で足りている計算になるのだという。

働き方改革を担う総務・人事の「それどころではない」現実

今、盛んに叫ばれている「働き方改革」。「働きやすい環境を整える」というのは総務や人事といった間接部門が担う大きな使命の一つであり、それまで社内にあった慣習を抜本的に見直し、新しい働き方や制度を創造する重要な任務だ。

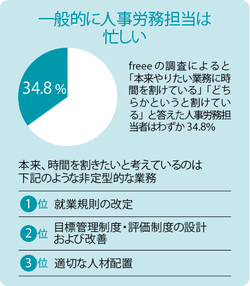

※給与計算、勤怠管理、社会保険等行政手続、年末調整など人事労務担当 者に対して調査(2017年2月、freee実施のインターネット調査より)

※給与計算、勤怠管理、社会保険等行政手続、年末調整など人事労務担当 者に対して調査(2017年2月、freee実施のインターネット調査より)拡大画像表示

だが、もともと日本のホワイトカラーの生産性は国際的に比較して低いと言われており、中小企業においては大企業よりも低く、間接部門が日々の業務以外のことに取り組む時間的な余裕がない。

さらに、一般的に間接部門は社内の「コストセンター」と捉えられがちで、部門目標では「コストカット」という視点になりやすい。「お金を外に出さない」ことが目的化してしまい、むやみに業務を内製化、仕事量をなかなか減らすことができない。特に中小企業では旧式のシステムが刷新されることなく使い続けられ、日々の業務処理自体の改善が図られていないケースも多く、現場が疲弊してしまう。

その一方で、業績に直結する売上げや利益を稼いでくる営業などの直接部門からは「稼がない間接部門のくせに、経費削減ばかり言ってくる。おのれ、間接部門め」など“敵視”されることさえある。 多くの間接部門はとても創造的な「働き方改革」などを考えているヒマなどなく、社内での立ち位置も難しい、というのが実態だろう。