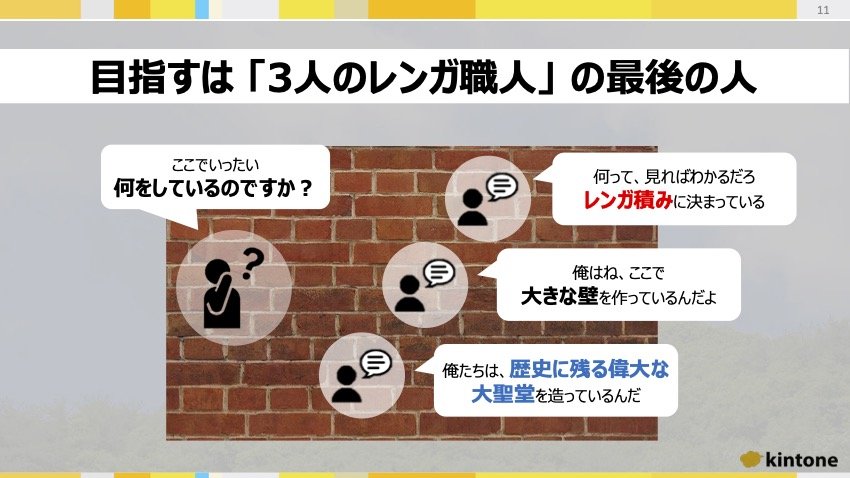

「『3人のレンガ職人』という寓話がある。旅人がレンガを積んでいる3人の職人に出会って、それぞれに同じ質問『ここで、いったい何をしているのですか?』と聞くという話です。

1人目は『何って、見れば分かるだろ。レンガ積みに決まっている』と答え、2人目は少し違って『俺はね、ここで大きな壁を作っているんだよ』と回答。そして、3人目はさらにすごくて『俺たちは、歴史に残る偉大な大聖堂を造っているんだ』と答える。

つまり、『何をやっているのか』という同じ作業への質問でも、職人それぞれでレベルの認識や意欲に大きな違いがあるということです。

DXでも同じことがいえます。データ入力や承認の形式の変化など、目の前でやっていることは小さいことかもしれない。しかし、それがどのようにして、最終的に会社が理想とする競争優位性を生むのか。ここを認識しているか否かで、現場の意識や意欲はかなり違うものになる。なので、繰り返しになりますが、『現場に分かる形』で伝えていくことが何よりも重要なのです」

先ほどの相馬氏の話につながることだが、やはり「なぜ、DXを行うのか」ということが共通認識になっていないと、結局、現場にとっては「レンガを積むだけ」、つまり「やらされているだけ」という意識になりがちであるという。

相馬氏は「ただでさえ、現場は従来のシステムや業務プロセスなどを変化させられると、ものすごいストレスを感じる。『なるほど、これがうちのDXには必要なんだ』とか、『こうすることで、ここが良くなるんだ』という大きな目で見ることができないと、『このプロセス変更は、なんでしたんだろう』と思ってしまう」と強調した。

また、DXの目的については、「そもそもビジネスの変化に対応できる基盤を整えたり、今後の競争優位性が揺らぐような変化にも対応したりするためのものだ」として、現場が使うシステムを含め「変化し続けること」の重要性を強調した。

相馬氏によると「経済産業省の『DXレポート2(中間取りまとめ)』にもあったが、これを読むと『DX=レガシーシステム刷新』、あるいは『現時点での競争優位性』が確保できていれば、これ以上のDXは不要であるなどと、間違った認識をしてしまう企業が多数ある」と指摘する。

要するに、単なる「レガシーシステム刷新」が目的だと、1回で終わってしまうので、変化し続けていないことになるのだ。DXとは、変化し続けるものなのである。