DX推進リーダーは「一歩目」で何をすべきか

まず、DXを推進するため、一歩目は何からやればいいのか――。

相馬氏は再度、先ほどの「3人のレンガ職人」の寓話を例に挙げながら「DX化の目標を定め、ビジョンとひも付けて伝える。これが一番大事」と、現場の理解の重要性を強調した。

そして、これを踏まえた上で、「まず『小さい範囲』から取り組む」ことを勧めた。

ITシステムを例に挙げれば、次のような手順だ。

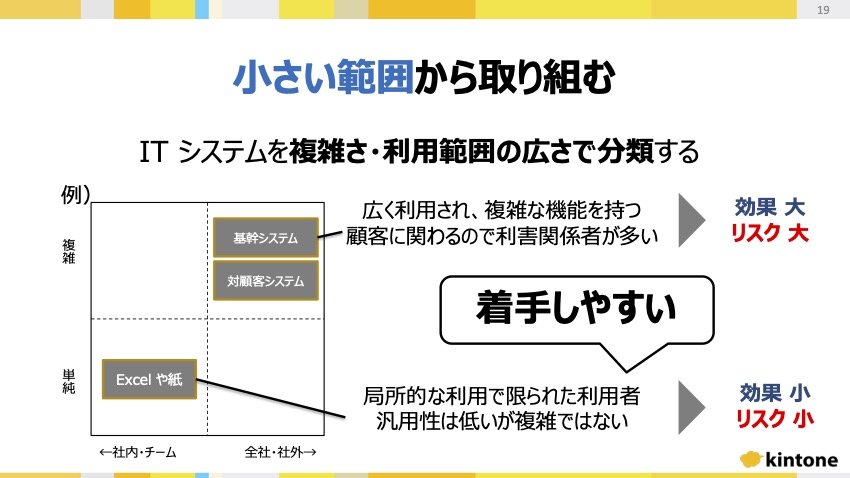

まず、ITシステムを「複雑さ・利用範囲の広さ」で分類する。

具体的には、大まかに(1)社内の一部やチームで使われるようなもの(例:エクセルや紙など)と、(2)全社的あるいは外部にも使われる大規模なもの(例:基幹システムや対顧客システムなど)に分けるという感じだ。

このうち「小さい範囲」から着手する。つまり(1)の「エクセルや紙などのような、社内の一部やチームで使われるようなものから取り掛かるべきだ」という。

その理由は明白で、相馬氏は「基幹システムや対顧客システムなどは複雑な機能を持ち、利害関係者が多い。当然ながら、成功した場合の効果は非常に大きいが、失敗したときのリスクも非常に大きい。リスクが大きいと、何回もそれはできない。一方、チーム内でのエクセルや紙のようなものは、利用人数や業務範囲も限られているので。失敗したときのリスクもかなり小さい。DXは変化し続けることなので、リスクが小さいと何度でもトライできる。その結果、多くの学びを得ることができ、そのノウハウを得て、より広域で複雑な範囲に挑戦していくことができる」と、一つ一つ着手していくことの大切さを説明する。

DXにおける外部パートナーとの協力関係についても触れ、「DXという目的だと、今までの事業企業とITベンダーとの関わり方は変わってくる」と解説した。

ざっくり言えば、これまでの関係は、事業企業がやりたいことを要件にしてシステム開発の発注を行い、それを受け取ったITベンダーがシステムを開発して納品する格好だ。

相馬氏は「この関係だと、ITベンダーはシステムを構築することがゴールになり、事業企業とはゴールの不一致が起きてしまう」と指摘する。

ITベンダーの仕事は基本的にシステム構築までなので、そこから保守・運用、さらに改善になってしまうと、多くの費用や時間がかかってしまうのだ。

これからの関係については「事業企業とITベンダーは、まるでチームのような関係で、お互いに同じゴールを目指すことになる」という。

つまり、事業企業はビジネスモデルの変革を目指し、ITベンダーはビジネスモデルの変革の支援をする関係になるということだ。ITベンダーも、単にシステムを売るとか、システムを作るのがゴールではなくて、システムを通じて「事業企業が変革できた」というところにゴールを置くことになるのだ。

日清食品グループの導入事例とは

最後に、実際の事例として、自社製品のkintoneを導入した日清食品グループによるDX推進を紹介した。

導入以前は、紙を回しての押印による決裁の滞りがある、申請の進捗状況の把握が難しい、過去の書類が行方不明などの問題があったが、導入後は電子化によるスピード決裁や在宅での円滑な業務の遂行、データの一元管理による検索・申請状況の把握などが容易になったという。

これらに加え、日清食品グループの情報システム部門は、外部の人材やシステム開発を担うSIerからのアドバイスを受けつつ、IT戦略の立案や業務部門の課題の洗い出しなどを行い、業務部門である現場は情シス部門に相談しながら、自らkintoneアプリの作成・修正を行うなど、着々と「現場主体の内製化」が進んでいるという。

相馬氏は「未来のことは予測できない。しかし、ビジネスの変化対応力に必要なマインド・経験を現場が持つことは、今後も生き続ける」と、現場を軸とした変革の重要性を主張して講演を締めくくった。