バリアフリー化を加速させたUD2020

東京都は全国の自治体の中でも一足早くバリアフリー化政策を進めてきたが、バリアフリー化に向けて本格的にかじを切ったのは、共生社会を目指した障害者差別解消法が制定され、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催が決定した2013年である。同年、国際パラリンピック委員会(IPC)が、パラリンピック開催に関わるアクセシビリティ・ガイドライン(IPCガイド)を公表。政府は、このIPCガイドを都市整備の基本的な方針として位置付け、17年2月に「ユニバーサルデザイン2020行動計画(UD2020)」を決定し、同年3月には、政府、東京都、組織委員会によるTokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインを策定した。特にUD2020 が画期的だったのは、バリアが社会環境に存在することを認識した上で、ハード(UDの街づくり)とソフト(心のバリアフリー)の連携による共生社会の実現を明確に打ち出したことだ。

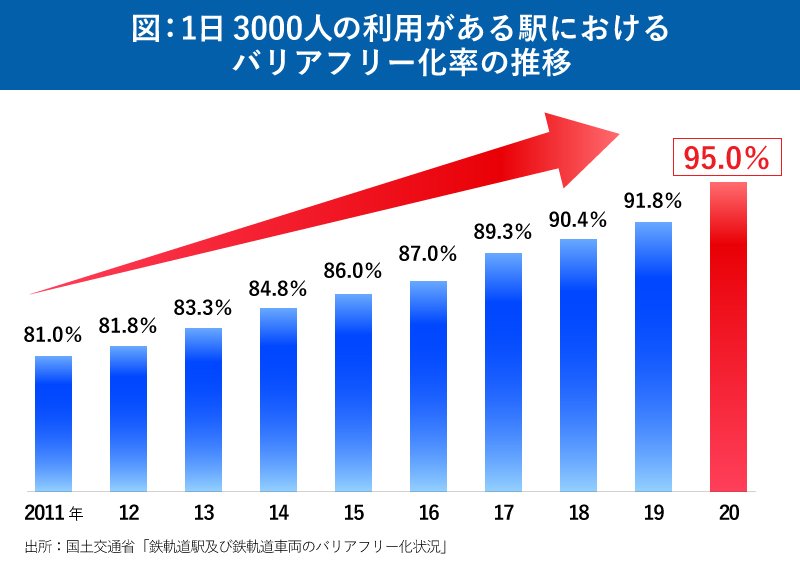

こうした動きを受けて、競技場周辺エリアや都市部の複合施設、公共交通機関におけるバリアフリーの整備が急速に進んだ。エレベーターやスロープ、障害者用トイレやホームドアの設置にはじまり、リフト付きバスやUDタクシーなどが導入された。例えば、1日3000人の利用がある駅のバリアフリー化率は、11年の81%から20年には95%へと上昇している(下図参照)。

「数字上のバリアフリー化率だけでなく、障害者の目線に立った本当のアクセシビリティ(障害者が他の人と同じように施設を利用できること)の詳細な検証が必要になりますが、この10年ほどで、バリアフリー化が大きく進捗したのは間違いありません。点数を付ければ、オリンピック招致前を50点だとすると、今は75点くらい。今後は、乗降客数が少ない駅でも整備を進めるなど、バリアフリー化をもう一段高めていく努力が必要になります」(高橋氏)

18年と20年にバリアフリー法が改正され、交通事業者(従業員や社員)の心のバリアフリー教育など、ソフト面での取り組みも強化されるようになった。これらのさまざまな取り組みを通して、「日本はバリアフリーやUDが最も進んだ国の一つになった」(高橋氏)のだ。

ワークショップを重ねて、世界最高のUDに挑戦した国立競技場

東京2020大会では競技施設においてもバリアフリー化が実現した。だが計画は順風満帆に進展したわけではない。国立競技場は当初、イラク出身の建築家であるザハ・ハディド氏のデザインが採用されたが、「IPCガイドに適合していない」と障害者団体から批判が出たため、日本スポーツ振興センター(JSC)は高橋氏をアドバイザーに招聘。結果的にザハ案は工事費の増大を理由に白紙撤回されたが、障害者団体と意見交換を重ねて設計の改善を行った過程で得たものは大きかったという。

「次のデザインの公募では、“世界最高のUDを目指す”という基本理念が盛り込まれました。そこで開催されたUDのワークショップには、障害者や高齢者、子育て世代など14団体が参加して、計21回もの会合が開催されました。建築物単体で、これほどの規模でUDの取り組みが行われたのは、おそらく世界でも初めてのケースだと思います」(高橋氏)

ワークショップの議論を踏まえ、国立競技場にはさまざまな工夫が施された。段差のないアプローチの確保やエレベータードア幅の拡大をはじめ、車いす席を一般利用者と同じように各階に分散、一つのトイレに多くの機能を詰め込まず、オスメイト対応型や同伴者利用可能型などさまざまなタイプが設置された。

ユニバーサルデザインのワークショップの議論を踏まえて実現した国立競技場の車いす席(上)。東京2020大会の会場となった大井ホッケー競技場には、発達障害者等の同伴利用や、性的マイノリティーの人々にも配慮したオールジェンダートイレが設置された(下)

ユニバーサルデザインのワークショップの議論を踏まえて実現した国立競技場の車いす席(上)。東京2020大会の会場となった大井ホッケー競技場には、発達障害者等の同伴利用や、性的マイノリティーの人々にも配慮したオールジェンダートイレが設置された(下)Photo by Gihei Takahashi

また、有明テニスの森公園にある有明コロシアムなど、勾配が強く車いす席が設けにくかった他の既存競技施設においても、車いすトイレやオールジェンダートイレを設置するなどの改修を行うなど、積極的な取り組みも行われた。東京体育館では、アクセシビリティ・ワークショップが開催され、車いす用のスロープ等、新たな改善が行われた。

東京2020大会で卓球競技が行われた東京体育館には、車いす用のスロープが新設された 提供:東京都

東京2020大会で卓球競技が行われた東京体育館には、車いす用のスロープが新設された 提供:東京都

「ワークショップの開催で良かったのは、設計者や施工者と障害者の間だけでなく、障害者同士のバリアをなくすことができたこと。障害者団体は、障害ごとにさまざまな組織があるため、異なる障害のある方々が知り合う機会は意外と少ないのです。社会の中でどこにバリアがあるかは、当事者でないと感じ得ない部分があります。障害者同士が互いの困りごとやストレスを共有できたことは大きかった。こうした対話は、共生社会をつくるために非常に大きな力になると思います」(高橋氏)