2020年以降

「デジタルツイン期」が到来

ここであらためて、ものづくりにおけるDXの意義を考えていきたいと思います。

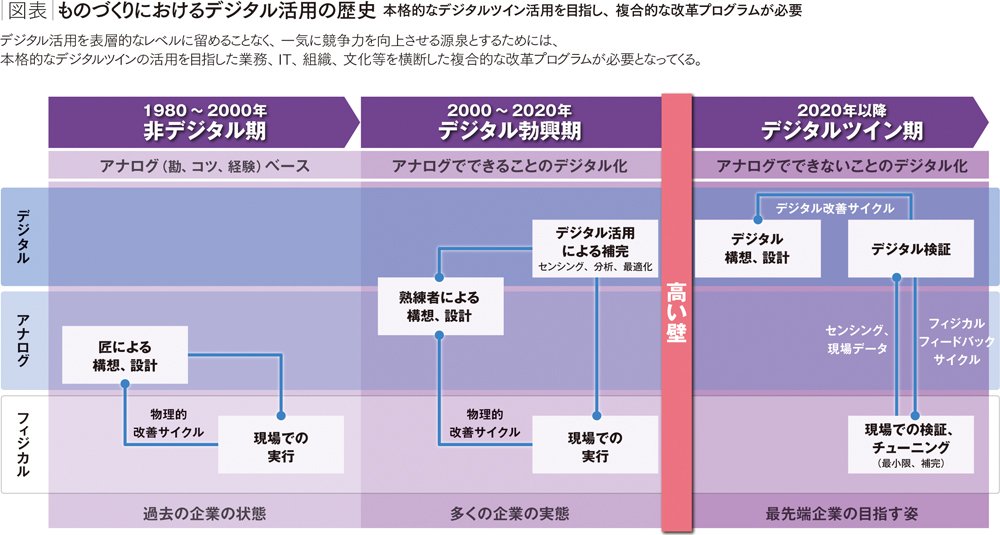

日本のものづくりにおけるデジタル活用の歴史を振り返ると、2000年頃が大きな転換点だったといえます。2000年を前にした20年間(1980~2000年)は「非デジタル期」(勘、コツ、経験などのアナログベース)とすれば、後の20年間(2000~2020年)は、「デジタル勃興期」(アナログでできることのデジタル化)と定義できます。

では、2020年以降は何が起こるのでしょうか。私は「デジタルツイン期」(アナログでできないことのデジタル化)と定義しています。

デジタル活用を表層的なレベルに留めることなく、競争力向上の源泉とすべく本格的にデジタルツインを活用する──。そのような時代の到来です。

そのためにも業務、IT、組織、文化等を横断した複合的な改革プログラムが必要になっています。

そもそも「デジタルツイン」とは、どんなテクノロジーなのでしょうか。一般的にデジタルツインとは、「現実世界で収集したデータから、仮想世界上にデジタルの双子を再現する技術」を指しますが、実はそれと同じようなことを構想した数学者がいました。彼の名は、ピエール=シモン・ラプラス(1749~1827年)といいます。

ラプラスは、自然現象は科学法則だけで説明できるという信念の下、「ニュートン力学により、すべての物理現象は計算可能であり、仮に全宇宙の素粒子の運動を計算可能であるとした場合、未来について正確に予測できる」(因果的決定論)と想定しました。これを「ラプラスの魔」と呼びます。

一方これに対して異論を唱えたのが、20世紀の理論物理学者ヴェルナー・ハイゼンベルク(1901~1976年)です。

ハイゼンベルクは物理量を観測した時に得られる測定値の標準偏差に関する仮説(不確定性原理)により、ラプラスの考えが成立しえないことを間接的に証明してみせました。

しかし今日において、すべての物理現象を計算可能にしてそこから未来を正確に予測する「ラプラスの魔」が、デジタルツイン技術で実現できるようになってきました。

デジタルツインで見える

ミラーワールドの世界

我々アクセンチュアは、製造業を含む広範な領域で企業のデジタルツイン活用、導入を支援しています。その支援の中で、特に重要なキーワードととらえているのは「デジタルツイン・エンタープライズ」あるいは、「ミラーワールド」です。

両者はほとんど同義であり、「≒」で表すことができます。「現実世界からさまざまなデータを取得し、デジタルツインを構築する」「仮想空間に点在する複数のデジタルツインをつなぐ」「それによってあらゆる可能性をシミュレーションできる」──。それが、デジタルツイン・エンタープライズ≒ミラーワールドの描く世界だといえます。

アクセンチュアでは、企業のデジタル変革には「Fortify(データ基盤の要塞化)→Extend(シミュレーション化)→Reinvent(ビジネス再発明)」という3ステップがあると考えています。

その活用のシナリオは「Fortify=強固なデータ基盤を築き、予測結果の信頼性を高める」「Extend=ノーリスクなシミュレーションを繰り返す」「Reinvent=ミラーワールドを変革の中核に据える」と定義することができます。

すでに鹿島建設、またフォルクスワーゲンをはじめとした自動車メーカー、大阪大学、国土交通省とさまざまな領域で活用が進み、国内のユースケースも生まれてきています。

海外の事例ですが、ヨーロッパをはじめとする自動車メーカーでは、動画広告にデジタルツイン技術が用いられ、実車の3Dデータから「フルCG」の動画広告が制作され、デジタルの世界を自在に走り抜けています。もはやそれは、実写の映像と区別がつかないレベルであり、いまでは逆に映像に実車が使われた場合、「これは本物の車です」と注釈が入ることもあるほどです。