地域とのコミュニケーションを軸とした防災対応で、事業継続を図る

企業にとっては事業継続が第一の目標になるが、同時にそれぞれの企業の特性を生かして、地域における後発地震に備えた防災対策に貢献することも期待されている。具体的には、生活必需品などの調達が困難な避難者に対して必要な物資を提供したり、避難先としての敷地の開放、物資や資機材の供与・貸与、普段からの地域の防災活動への積極的な参画である。

「巨大な災害が発生すると、人も物も足りなくなるという事態が発生します。そうなった場合、個別の組織で防災対策を講じるよりも、地域と連携して助け合うことで資源不足が解消できます。普段から防災対策のかたちで地域とコミュニケーションを取ることにより、地域から事業に対する理解が得られたり、企業の存在自体を好意的に認めてもらえるメリットもあります」と磯打准教授。

実際に地域と一体となって防災対策の訓練を行う市町村が増えている。ある地域では、老人ホームと地域が協力して、老人ホームが被害に遭った場合は地域の公民館に、地域が被害に遭ったら老人ホームに避難するという協力体制を構築。また別の地域では、住宅地域に水害が及びそうになったとき、高台にある鉄工所の広い食堂に避難する協定を結んだという。いずれも平時からコミュニケーションを密に取り、避難訓練を合同で行っている。

写真左は老人ホームと地域が連携しての避難訓練。高齢者の避難のサポートを地域の住民が行う。写真右は、高台にある鉄工所の食堂を住民の避難所として開放した避難訓練時の様子

写真左は老人ホームと地域が連携しての避難訓練。高齢者の避難のサポートを地域の住民が行う。写真右は、高台にある鉄工所の食堂を住民の避難所として開放した避難訓練時の様子

「行政だけ、企業だけに任せるのではなく、予測できないものに対しては、総力で対応していく必要がある。そのためには、『現在の科学では、大規模地震の発生時期を精度高く予測できない』という認識を共有し、普段から防災対策の意識を高く持つ必要があります」と磯打准教授は力説する。

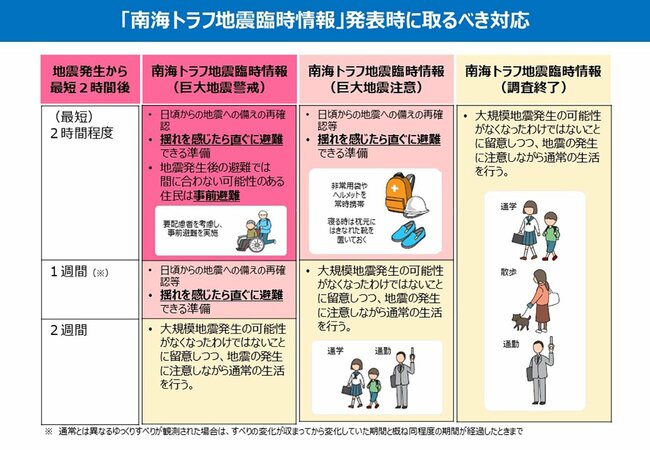

8月の日向灘の地震の後、内閣府(防災担当)によるアンケート調査が行われ、「南海トラフ地震臨時情報を受けての防災対応に関するアンケート結果」が発表されている。

発表後に実施した措置としては、「職員等連絡体制の確保」「備蓄の確認」「施設の点検」「利用客の避難誘導手順の確認」などがあり、今後の課題として「平時から住民への丁寧な説明、関係機関への対応の共有が必要」などの意見が出された。

経験を積み重ねることで、対応の仕方は進化していく。企業にとって必要な事業を継続するためには、南海トラフ地震臨時情報が発表された後、人的・物的資源が一部制限される中で、企業活動を1週間どのように維持するかをあらかじめ検討しておく必要がある。被害を最小限にとどめるためには、「現在の科学では、大規模地震の発生時期を精度高く予測できない」という認識を持つこと、そして「多様な視点から防災対策の機運を高めていく」(磯打准教授)ことが求められている。

内閣府政府広報室

https://www.gov-online.go.jp/

内閣府(防災担当)

https://www.bousai.go.jp/

政府広報オンライン「【防災特集】災害への備えを、日本の標準装備に。」

https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/bousai/