中堅・中小企業を襲う深刻な人手不足と業務の属人化

中堅・中小企業では、慢性的な人手不足や採用難によって従業員の高齢化と業務の属人化が進んでいる。特に地方においては労働人口の減少は深刻な課題となっている。

このような状況を受け、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進への期待が高まっているが、中堅・中小企業ではあまり進んでいない。「2024年版 中小企業白書」によると、デジタル化が全く未着手の中小企業が30.8%、ファクスをメールに切り替えた程度の部分的なデジタル化にとどまる企業は35.4%と、全体の7割弱でDXが進んでいないのが実態だ。

「経理AIエージェント」を展開するTOKIUM代表取締役の黒﨑賢一氏は、この課題について次のように指摘する。

「企業は従業員の生産性を上げようと、リスキリングをしたり、SaaS(Software as a Service)などのデジタルツールを導入したりして努力してきましたが、1人当たりの生産性向上には限界があります。作業の従事者がそもそも減っている中で、今必要とされているのは労働力そのもの。それを可能にするのが、デジタル労働力であるAIエージェントです」

AIエージェントとは、人間のように「目的を理解し、判断し、行動する」AIのこと。単に情報を処理するだけでなく、状況に応じて最適な行動を選び、自律的に動けるのが特徴だ。従来のDXとどこが違うのだろうか。

黒﨑氏はその違いをこう説明する。

「これまでのDXでは、SaaSなどのデジタルツールを導入した上で人が操作するため、社員が操作方法を覚える必要がありました。しかしAIエージェントでは、SaaSをAIエージェントが操作するので、社員は操作方法を覚える必要がなくなります。AIエージェントに話し掛けるだけでタスクを実行してくれるというのは、DXにおけるユーザー体験を根本から変えることだといえます」

このようなAIエージェントの効果が期待できる業務の代表例が経理作業(経費精算や出張精算など)だ。ほぼ全社員が携わるため、非効率な経理作業は全社員の生産性を低下させることにつながる。また、専門知識が必要なため担当者が固定化し業務が属人化しやすく、代替が利きにくい。こうした課題を解決するためにTOKIUMが2025年7月にリリースしたのが「経理AIエージェント」だ。

中堅・中小企業のAI導入の壁を打ち破る「経理AIエージェント」

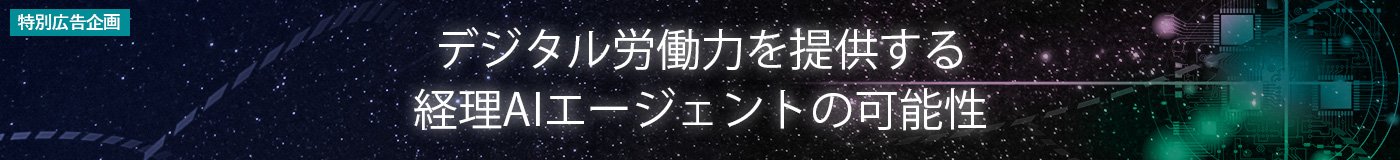

ただ、中堅・中小企業にとってAI活用は、「難しい」「社内に専門家がいない」「信用できない」「使いこなせない」「費用が高い」といったネガティブなイメージがあり、導入のハードルは高い。しかし黒﨑氏は、「当社の経理AIエージェントは導入の壁がSaaSなどと比べて極めて低い」とし、その理由として以下の五つの特長を挙げる(図1参照)。

①日常的な言葉だけで誰でも使える簡単な設計

TOKIUMの経理AIエージェントは、日常的な言葉や文面で指示するだけで簡単に経理作業を代行してくれる。従来のシステムのように複雑な操作方法を覚える必要がない。「チャットやメールで依頼したい人もいればファクスで依頼したい人もいる。経理AIエージェントはユーザーに寄り添った形で導入できます」(黒﨑氏)。

②AIの作業を8000人以上のプロスタッフが確認する「ヒューマン・イン・ザ・ループ」

AIに丸投げするのではなく、8000人以上のプロスタッフがAIの出力結果を確認して精度を高めるため、安心して利用できる。

③ベンダーフリー設計

TOKIUM以外の他社製システムと組み合わせて利用することも可能なので、既存のシステムを変更することなく導入できる。

④手厚い導入サポート

AIに詳しい人材がおらず不慣れな企業でも、TOKIUMの専任スタッフが導入から活用までをサポートしてくれる。

⑤リーズナブルな価格設定

基本利用料月額1万円+Liteプラン月額3万円で、月額合計4万円から導入可能。大規模なシステム導入に比べると手頃な価格でトライしやすい。

25年に入って多くの企業がAIエージェントの開発や導入計画を発表しているが、TOKIUMには大きな差別化ポイントが二つある。上記の②と③だ。詳しく説明しよう。

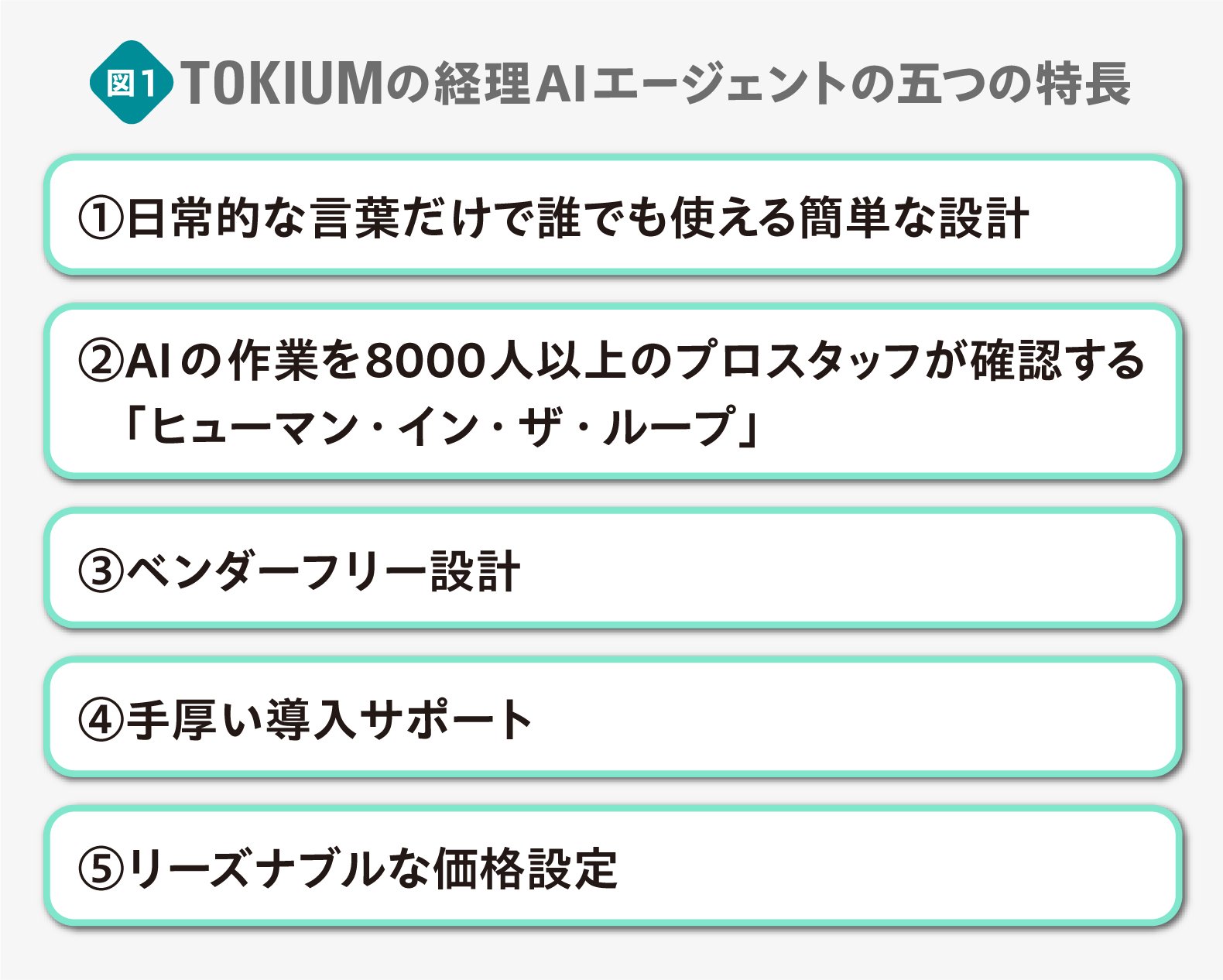

まず、AIにオペレーターを掛け合わせた「ヒューマン・イン・ザ・ループ」による高精度・高品質のサービスを提供できること(図2参照)。AIの出力は100%正確というわけではない。間違って出力されると、原因の確認や修正が必要となり、かえって手間や時間がかかってしまう。結果として「AIは使えない」という結論になりがちだ。

「当社では、AIなどのシステムだけに依存するのではなく、物理的なスキャンセンターや人のリソースを大規模に備えることで、AI技術だけでは生み出せない付加価値を提供することができる。10年以上かけて構築してきたこの仕組みこそ、AIエージェント時代における大きな差別化ポイントだと考えています」(黒﨑氏)

また、自社のシステムに依存せず、多様な会計・経費精算システムと連携可能な「ベンダーフリー設計」も強みの一つだ。SaaSにAIエージェントが従属する構造の製品が多い中、TOKIUMはAIエージェントにSaaSが従属するため、特定の製品に縛られない構造になっている。「囲い込みはしない」(黒﨑氏)ので、他社のSaaSを導入している企業でも、既存の業務環境を大きく変えることなく導入できるわけだ。

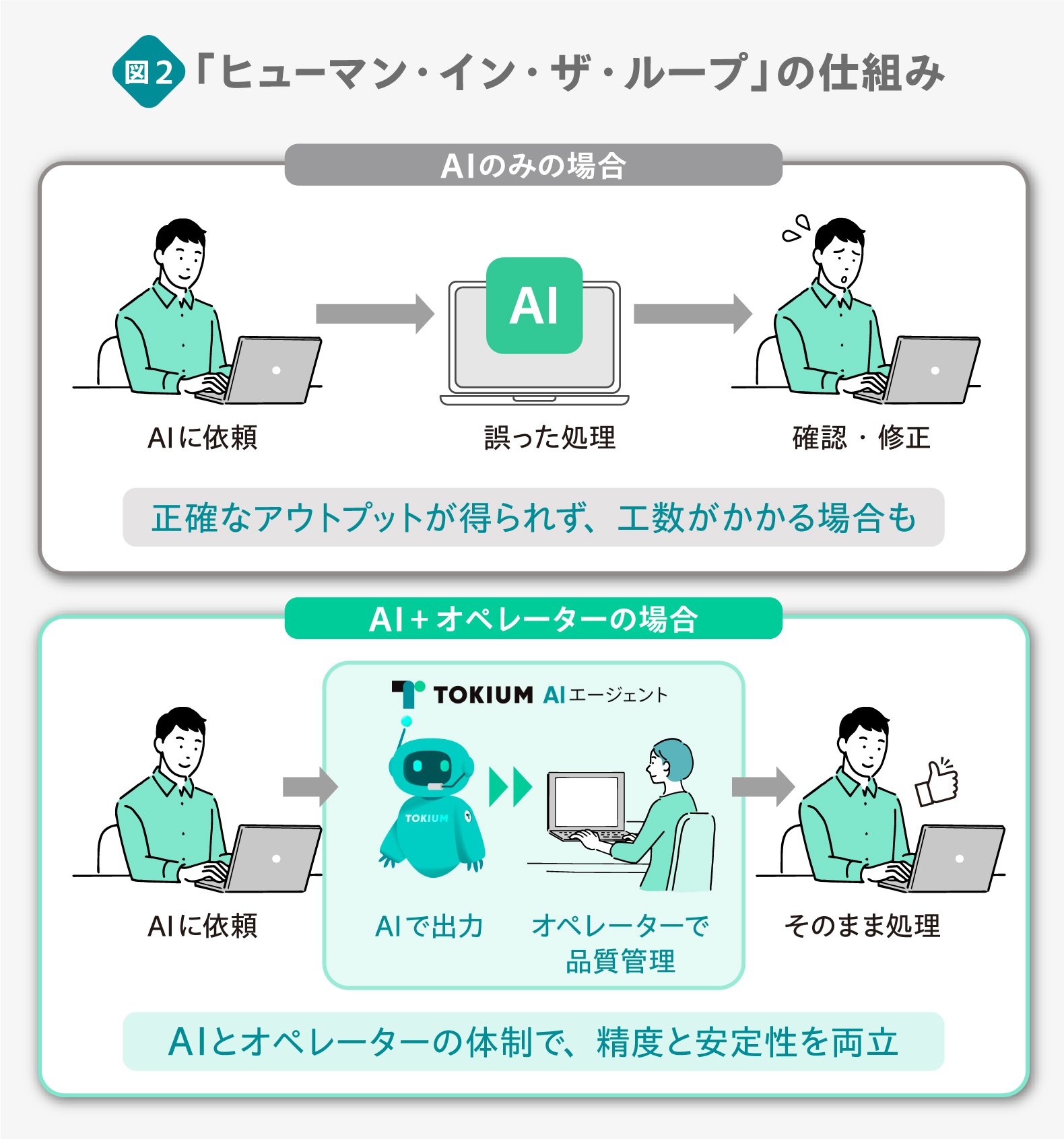

TOKIUMでは26年5月までに20種以上のAIエージェントを提供していく予定で、すでに「AI経費承認」や「AI請求照合」など6種がリリースされている(図3参照)。

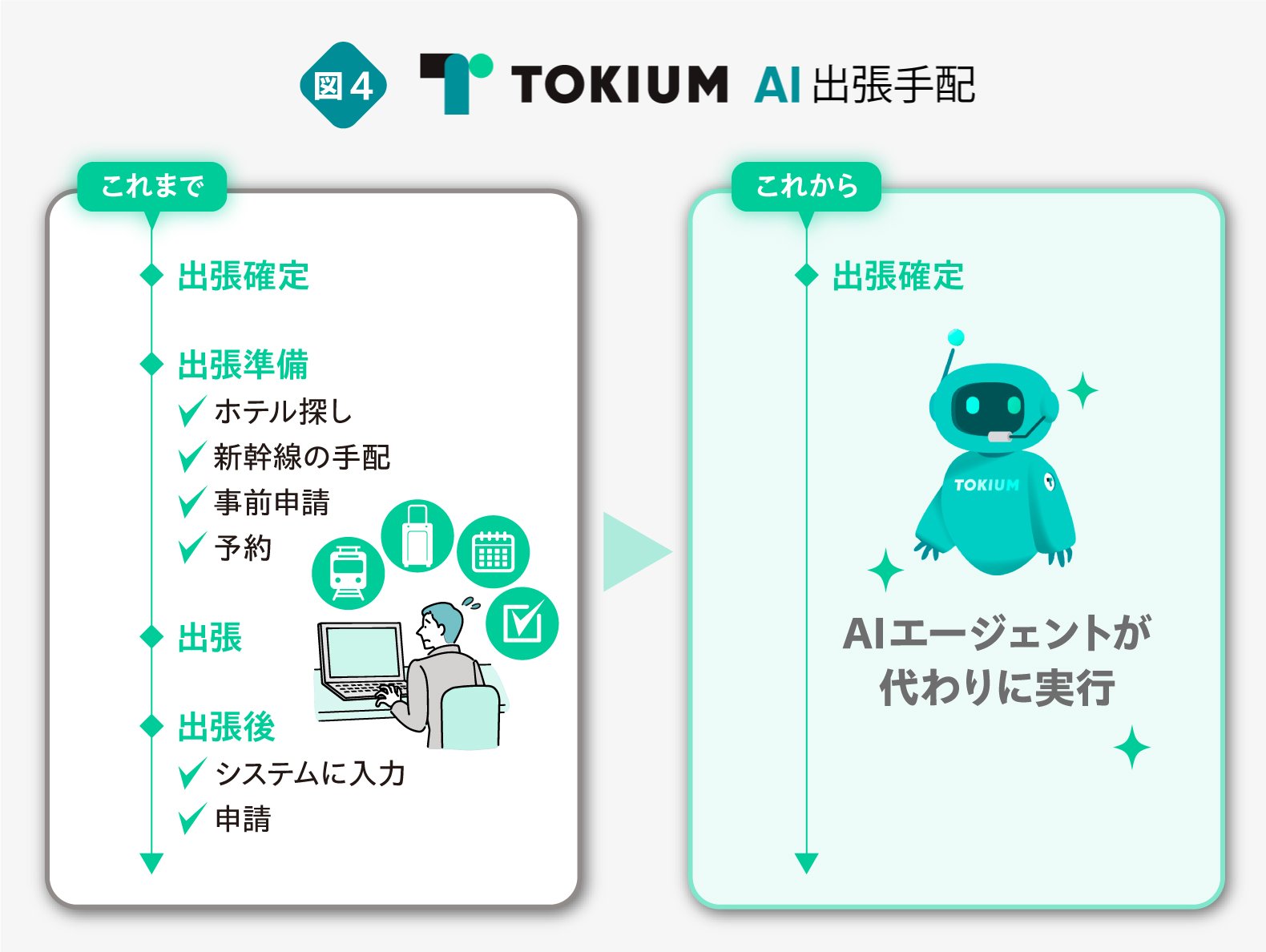

その第1弾として25年7月に提供を開始したのが「TOKIUM AI出張手配」だ。行き先と日程をチャットで送るだけで、AIが宿泊先や移動経路の検索、提案を行い、手配まで完了する(図4参照)。

「出張は、社員が申請し、上司が承認して、経理がチェックするという点で、全職種の社員が巻き込まれる経理作業なんです。一方、複雑な要望までとらまえた出張手配を行うには、AIエージェント単体では難しい。現時点でこの課題を解決できるのは、ヒューマン・イン・ザ・ループの仕組みを持つ当社だけだと自負しています」(黒﨑氏)

2000万時間の経理業務を削減するためのデジタル労働力を提供

TOKIUMはこれまで、企業の支出管理の効率化を支援するクラウドサービスを提供してきた。しかし、AIエージェントの開発により、同社の戦略は大きく変化している。

「当社はこれまで、経費精算や請求書の『システムの会社』と認識されてきましたが、今後は『経理AIエージェントTOKIUM』としてサービスを訴求していきます。ユーザーが操作するSaaSプラットフォームの提供にとどまらず、SaaSとAIとオペレーターといったリソースを最適に組み合わせて、TOKIUMが操作し、ユーザーに成果を納品する“業務処理工場”になるというメッセージです」(黒﨑氏)

AIエージェントのサービスは今後、さまざまな職種・業務へと広がっていくだろう。当然、競合も激しくなる。だが、黒﨑氏には勝ち筋が見えている。

「当社はヒューマン・イン・ザ・ループで精度を保証できる仕組みを持っているので、AIモデルの進化を待たずにAIエージェントをスピーディーに市場投入できます。加えて、当社には経理業務に関する開発に特化したエンジニアが100人規模で在籍しており、競争力の源泉となっています」

TOKIUMは12年の創業以来、一貫して支出にまつわるサービスを提供し、信頼関係を構築してきた。同社に対する評価は、2500社以上の法人、500万人以上の個人がサービスを利用している事実に表れている。

TOKIUM

TOKIUM黒﨑賢一 代表取締役

「お客さまが当社に期待しているのは、新しいものへの取り組みや、自社ではなかなかできないことを代わりに検証し、ベストプラクティスをつくって届けることです。AIエージェントについても、経理領域でどのように使うのが絶対解なのかを見つけることが当社の責務だと考えています」(黒﨑氏)

同社は30年までに約2000万時間の経理作業削減を目指している。これは単なる効率化ではなく、労働力そのものを提供するという新しい価値提案だ。

人手不足が深刻化する中、TOKIUMの経理AIエージェントは、単なる効率化ツールを超えた、デジタル労働力という新しい労働力の提供という価値を企業に提供している。社名の通り、まさに「時を生む」革新的なソリューションとして、中堅・中小企業のDX推進の新たな選択肢となるだろう。