人・モノ・金・情報の経営資源の中で、人ほど経営者を悩ませる資源はない。「業務プロセスの可視化」を通じて多くの企業課題に明確な対応策を提示するHIT技法セミナーの一端を紹介するシリーズ第2回は、組織の基礎体力を構築する上で、コスト管理と等しく重要な、人材にまつわるさまざまな問題を取り上げる。

人材育成の基本は多能職育成にある

企業とは人に始まり人で終わると言っても過言ではなく、人中心で展開されている。それゆえ多くの企業が人材の育成と活用を重視しているが、少子高齢化の影響や人材の流動化が進み従業員の組織に対する帰属意識が低下する中、さまざまなキャリアを持つ従業員の業務を管理し、それぞれの能力を高めるための取り組みを成功させる必要性が喫緊の課題である。

そもそも、何が課題であるか、人材をどのように育成して事業の継続的発展へと結び付けたいかという課題に、経営者や管理職が明確な解を得ることができずにいる。例えば、「方針展開」「異常処理」「人材育成」の3つの課題に対して明確な思想や取り組み法を見出せず、これらの活動を弱くしている。それが企業経営の弱点になっていないかという提言である。

ここでは人材育成について考えてみよう。その根幹は「多能職育成化」である。高度な専門教育・研修などが必要な業種もあるだろうが、それとても多能職化された能力を前提にしてこそ専門性が磨かれるという事実に経営者は気付くべきである。専門性とは、一部の分野に特化した能力をいうのではない。他の業務に対する理解があり、業務全体についての知識と俯瞰力を手にしている者こそ、専門的な能力を発揮できるのである。

多能職育成化は、ものづくりの現場ですでに営まれている。セル生産方式に象徴される1人の作業員が多様な作業をこなす多能職の能力は、短期でのライン替えや生産品の変更にも柔軟に対応でき、機動的な事業展開を可能にしている。

しかるに、ホワイトカラーの世界ではどうだろうか。ホワイトカラーの多能職化と聞いてピンと来る人がどれだけいるだろうか。

長年にわたり業務を分解し経営改善に取り組んできた経験からいえば、ホワイトカラーの各種の業務のうち9割は「誰もができる仕事」に分解でき、真に専門性を必要とする仕事は1割程度にすぎない。専門性とは「高度な技術が求められる仕事」や「その都度判断が求められる仕事」を指すことを意味する。

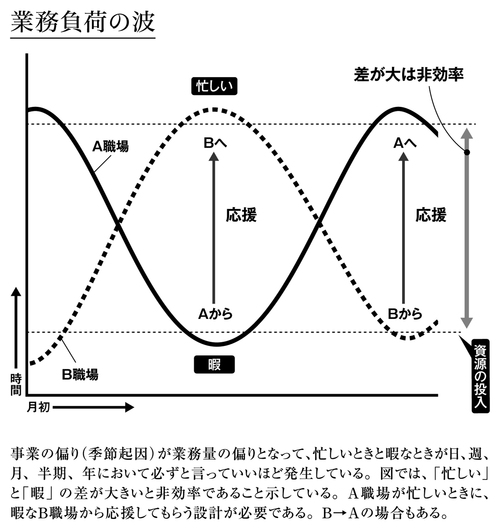

人材育成=多能職育成が必要とされるのには、もう1つ別の理由もある。作業の平準化を実現することである。仕事は部署により、季節により必ず業務の負荷量にムラがある。下図に明らかなように、あたかも交流電流が流れているようなものになる。

石橋博史著『トヨタ式ホワイトカラーの業務改善 最少人数で最強組織をつくる』より

石橋博史著『トヨタ式ホワイトカラーの業務改善 最少人数で最強組織をつくる』より

ところがほとんどの企業では、人材の手当ては、繁忙期のピークに合わせてなされており、暇な時期になると人材に余裕が生まれている。Aという現場では繁忙のピークを迎えて人の手当てをしているのに、逆にBという現場は暇で人手が余っている。ならば、BからAに、逆にBの繁忙期にはAからBに人材を回して作業の平準化を図ることが、コスト対策からも求められる。

これを実現するには、人材の多能職育成が大前提になる。つまり、誰もができる仕事が9割もあるのならば、それは多能職化で対応できるということである。理屈は簡単だ。しかし、それをどのように実現するか。

その重要な支援ツールが、HIT技法(Human Resource Intelligence Technology:知的人材生産性技法)である(体験セミナーで解説する)。