成長のエンジンは

「収益獲得力」と「市場創造力」

3要素のうちのソフトとしては、パーパス(未来のありたい姿)に加えて「プリンシプル」(原理原則)が不可欠だ。グレーゾーンの難しい判断を迫られる現場では、パーパスは判断軸になりづらい。一人ひとりが「プリンシプル」を自分事化することで初めて、「パーパスが『プラクティス』(実践)に落とし込まれる」と名和氏は説く。

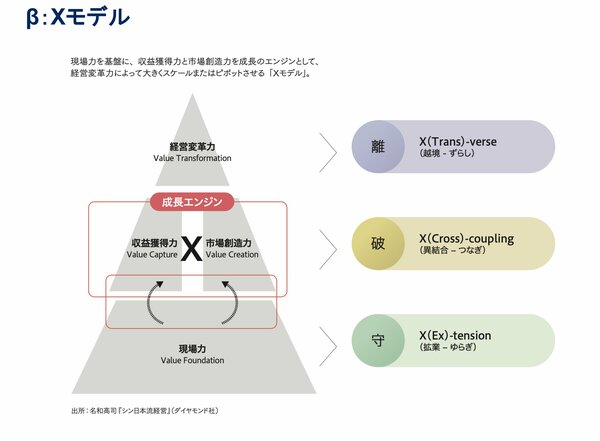

では、ハードとは何か。名和氏が提案するのは「Xモデル」である。この経営モデルでは、会社の競争力を「経営変革力」「収益獲得力」「市場創造力」「現場力」の4要素に分解し、3層のピラミッド構造としてとらえる(図表1)。3層は下から順に「守」「破」「離」に該当し、日本企業は現場力(守)が強い一方、海外企業と比較して経営変革力(離)が非常に弱いと名和氏は指摘する。

表1 名和氏が提唱する「Xモデル」

表1 名和氏が提唱する「Xモデル」拡大画像表示

「しかし最も大事なのは『破』に当たる中間の『収益獲得力』と『市場創造力』です。現場力をベースに収益獲得力と市場創造力を徹底的に磨けば、成長のエンジンになります。エンジンをつくることなく『離』に手を出したところで、うまくいくはずがありません」

そのエンジンの“種”は、現場からもたらされる。現場では日々、本社が想定していなかったさまざまな現実、すなわち「ゆらぎ」に直面する。それらを本社が「つなぎ」、さらに「ずらす」。「こうした『ゆらぎ・つなぎ・ずらし』を行うことが、イノベーションのリズムです」と名和氏は言う。

元来、現場の「たくみ」(匠)と「しくみ」(型)は二律背反とされてきた。だが名和氏は、野中郁次郎氏が提唱した「知識創造経営」のキーワード「クリエイティブ・ルーチン」に言及しつつ、「たくみ」から「しくみ」の変換は可能だと訴える。

「現場が発揮したさまざまなクリエイティビティを本社が吸い上げ、型に落とし込んでいく。この体系が確立されると、組織は進化します。ただし『しくみ』はいずれ陳腐化するので、たえず新たな『たくみ』を取り込んで、仕組みを進化させていくことが大事。こうしたクリエイティブ・ルーチンが、日本企業の勝ちパターンになると思っています」

日本的な価値が世界的に再評価されているいまこそ、日本企業にとっては「シン日本流」が成長のダイナミズムを取り戻すカギとなる。