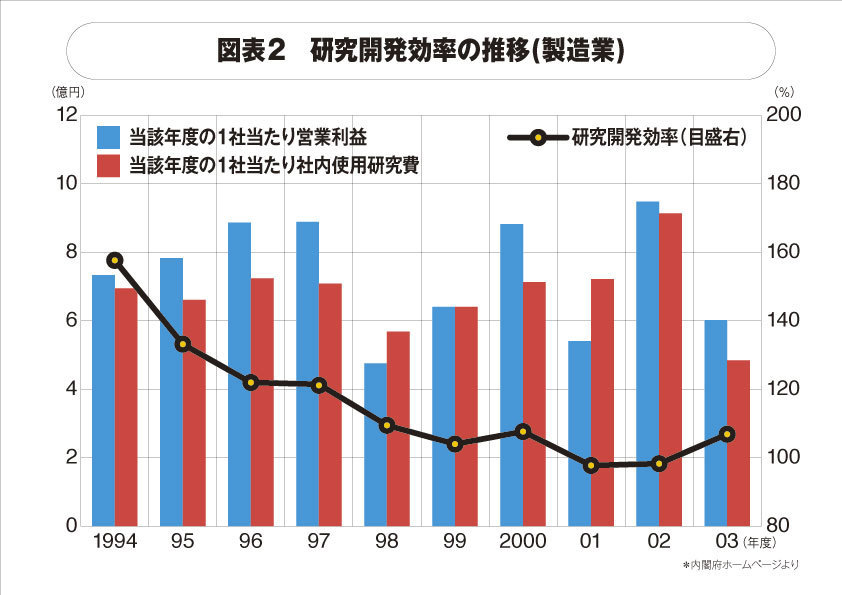

一方、日本の産業界がオープン・イノベーションに注目した背景には、深刻な危機感がありました。研究開発の効率が低下し(図表2参照)、新たな市場を創造するような製品が減っていたのです。

日本企業の自社開発へのこだわりの強さは今に始まったことではありません。それは、「NIH症候群」(Not Invented Here=ここで発明されたものではない)と呼ばれるほど強固なものでした。

しかし、アップルのiPhoneやiPadを見れば明らかなように、優れた製品は自前主義で生み出されるわけではなく、世界中から既存の部品を集めることで革新的な商品を創造できることは周知の事実です。

もう一つ、忘れてならないのは、実に多様で多彩な特許を保持しながら十分に活用できていない中、研究開発費の削減による研究開発の選択と集中を余儀なくされている現状に対する強い危機感です。戦後、革新的な商品を世界に送り出してきた日本企業にとって、オープン・イノベーションは、研究と製品開発の見直しに有効な示唆を与え、特許数に象徴されるレベルの高い自前技術の有効な活用を探るための一筋の光明であったのです。

しかし、冒頭にも書いたように、オープン・イノベーションは期待通りに進展していません。2012年の『科学技術研究調査の概要』(総務省)によれば、企業の社外支出研究費は初めて2兆円を突破しましたが、研究開発費総額に対する割合は14%程度で推移しており、“活況”と言えるほどの状況にはありません。

なぜ、日本産業の再生と競争力強化のために期待されたオープン・イノベーションが盛り上がらないのか。そこには、オープン・イノベーションの概念の美しさとは裏腹な、いくつかの厄介な問題が潜んでいたからなのです。