会社が苦しいとき、所有する不動産をどう生かすべきか

東急リバブル 常務執行役員 ソリューション事業本部 柿沼徹也 副本部長

東急リバブル 常務執行役員 ソリューション事業本部 柿沼徹也 副本部長

続いて登場したのは、東急リバブル常務執行役員で、法人向け事業を展開するソリューション事業本部の副本部長を務める柿沼徹也(かきぬま てつや)氏。柿沼氏は「予測不可能な時代に経営者が知っておくべき『不動産活用』という選択肢」という題で、企業が保有する不動産を正しく評価し生かす方法について解説した。

柿沼氏は「コロナ感染拡大当初はリーマンショック級の不景気になるのではないかと予測されていたが、国内不動産市場の動きを見ると、一時的、あるいは部分的な落ち込みはみられるものの、現在は回復基調にある」と語った。リーマンショックの時は、お金の動きが止まり世の中全体が長い不況に突入したが、コロナ禍では人の動きが止まったことによる影響は大きいものの、緊急事態宣言解除後は徐々に人が動き出し、市場も動き始めたと話す。

とはいえ、コロナ禍で業績を大きく落とし苦しんでいる企業は少なくない。資金繰り支援策などで持ちこたえてきた企業も、感染再拡大によって事業継続を断念する可能性があり、予断を許さない状況は続く。自社の事業環境が大きく下振れしたときに、いかに耐えるか。柿沼氏は、「先が見えない時代、今後の経営対策を考えるうえでは、予測しないことが起きることを前提に備えることが重要」と語る。そこで着目したいのが、経営対策における本業の体力維持のための「不動産活用」という選択肢である。

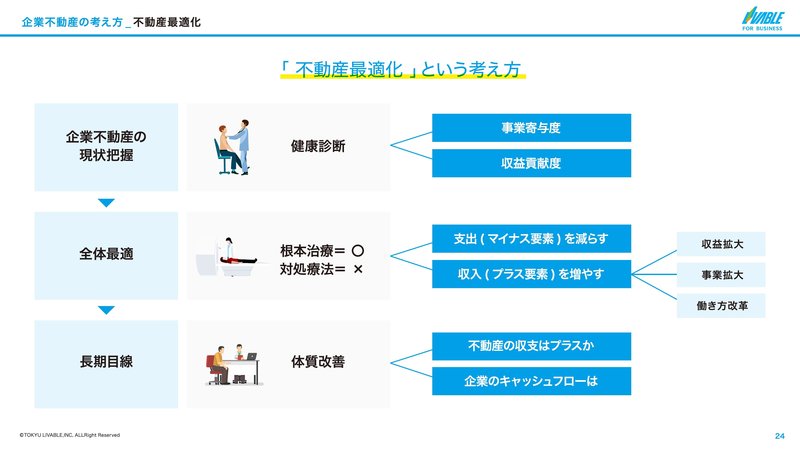

「現状把握」→「全体最適」→「長期目線」

柿沼氏は企業が不測の事態に備えるためにすべきこととして「自社が所有・使用する不動産の現状を正しく把握して、全体最適な判断を長期的な目線で下す」という考え方を示した。人間に例えるなら、健康診断によって客観的に体の状態を理解し、一時的・部分的な対症療法ではなく、根本治療を行うことで抜本的に体質を改善するということだ。

企業不動産における「不動産最適化」の考え方

企業不動産における「不動産最適化」の考え方

企業不動産の現状把握は、次のように行う。まず、不動産を本業に供するものとそれ以外のものに分ける。次に、本業に供するものについては、売り上げにどれだけ貢献しているか(事業寄与度)を検証する。本業に供していないものは、単純に収益を生んでいるかどうか(収益貢献度)を検証する。

事業寄与度を検証する際のポイントは、「本業に供していても、事業効率が低い状態になっていないかどうか」ということだ。例えば、商圏に比べて売り場面積が広すぎる店舗や、外回りが多い営業要員のためのデスクを全員分配置しているようなオフィス空間は、事業寄与度が低いといえる。

収益貢献度とは、「その不動産がプラスの利益を生んでいるかどうか」だ。不動産は、維持管理にコストがかかる。収益を生まず、支出だけを伴う不動産は、自社にとって本当に必要かどうか見極める必要がある。